不,互联网并没有杀死反文化 -- 您只是在寡头服务上找不到它

当互联网,一个巨大的有利可图的资本化空间,从其用户的个人表达和政治冲突中获利时,当年的朋克、哥特、Gabber或新异教主义们能够颠覆的是什么?

当监视资本主义是全球主流文化时,匿名和加密就是反文化抗争;当忠诚保密的专制文化盛行时,透明度革命就是反文化抗争;当巨头公司的社交媒体是主流文化时,Signal和Wire等加密群组就是反文化抗争 ……

反文化是一项直接行动。在当下时代重启反文化行动,格外重要。我们去年发布过这本书,《走向反文化:摆脱奴役,做真正对每个人的生活有意义的工作》您可以在这里下载。

“在一个科技霸权的时代,要想真正做到反文化,首先必须背叛平台,这需要是以背叛或剥离您的公共在线自我的形式出现的。”

在谷歌图片上搜索 “反文化”,绝大部分都是现在已经超过60岁的人们年轻时候的黑白照片。在这些照片中,他们所反击的东西是如此的清晰:当然是那种人,坚挺的白色衣领、白皮肤和紧密的短发,象征着主流文化规范。

在社交媒体时代,个人表达已经成为最有价值的货币形式,但我们仍然使用 “反文化” 一词来描述对昔日霸权势力的替代,仿佛中产阶级、白人和常春藤学子们的标准打扮在今天仍然符合权力规则。

在一个巨头科技公司比民选政府更深刻地组织起来的时代,要对抗的新文化不是单一的或自上而下的,它是根状的、非二元的,包括所有生活在谷歌/苹果/Facebook/亚马逊的数字生态系统(GAFA)中的人。

随着数字平台将传统的反文化活动转变为有利可图的、高参与度的所谓内容,“反文化” 不再意味着反霸权。

当互联网,一个巨大的有利可图的资本化空间,从其用户的个人表达和政治冲突中获利时,当年的朋克、哥特、Gabber或新异教主义们能够颠覆的是什么?

就在最近的90年代初,排斥和极端的亵渎仍能很好地击退当时的巨大社会威胁:那些坚持反进步的意识形态和保守派。例如,音乐家 GG Allin 穿着美国国旗腰带,与他的观众打架,在舞台上拉屎,然后开始表演 “我要强奸你”,或者音乐家博伊德·赖斯 (Boyd Rice),这些艺术家(就像过去的迷幻嬉皮士那样)是真正的反文化 — — 用文化来对抗文化,以违抗霸权主义的推动,在 Allin 和 Rice 的例子中,就是新自由主义的 “责任化”。

然而,在今天的网络空间里,这种战略被打破了。

2018年,通过纽约市画廊的一个视觉上完全无害的抽象画展览,赖斯很快发现自己处于争议的中心,因为他几十年前的 Sassy 外观(以及其他此类特技)被当今的审查员所质疑。作为一个老朋克,他对这种愤怒嗤之以鼻。

他对 Artnet 说:“我这种人对纽约市来说太危险了”。然而,对于互联网来说,他并不太危险。关于他的工作和生活以及这位艺术商的道德指南针的紧张讨论,在网上肆虐,也就是说赖斯在网上获得了热烈关注。

尽管有数十亿的信息,但这种新的技术霸权并不民主;它是一种以群体为主导的准政府形式,旨在最大限度地提高参与度,同时掩盖其造成的社会和环境破坏的任何责任。扎克伯格、贝索斯、泰尔和其他科技巨头很快就提醒人们,他们不负责公共法律或政策;他们的帝国是根据自由市场资本主义的所谓 “和平机制” 建立的,社会通过自己的意愿采用了他们的工具和空间。如果被追问,他们会指出他们的平台如何反映了前几代人的反文化要求:摒弃大政府和垂直企业文化,同时鼓励个人成就感和扁平化的组织结构。今天,你可以成为一个编码员和DJ,一个Uber司机和一个旅游博客,一个硅谷精英或者一个另类玩家,或者任何东西。

同样滑稽的是权力的新面貌。与维克多·欧尔班、金正恩和唐纳德·特朗普等当今强人的阅兵式、宫殿和巨大的腰围相去甚远,你在大型科技集团中找到的最具标志性的宣称,更可能是一件黑色高领毛衣、一件巴塔哥尼亚羊毛衫,没有提包。在视觉上无法与人群区分,这是一种灵活性。

今天的权力牢牢掌握在极简主义、克制和轻松之中 — — 只有受到威胁的权力才会转向身体上的力量展示。实际的权力是藏锋的、以展示较小权力为手段 — — 例如,祝贺你的民调数字获得50万个赞,@jack 仍然拥有你所有的推文。实际权力保持低调;实际权力并不需要社交媒体的存在,它拥有社交媒体本身。

近年来,用户已经开始注意到这种转变。然而,反文化这个词仍然被用来描述像说唱歌手 Tekashi 6ix9ine 这样的人,他的恶名 — — 首先是打破了社会准则(性虐待和谋杀阴谋,以及其他罪行),然后是街头的缄默法则 (Omertà)(告发帮派成员以减轻自己的刑期) — — 把他推向了 “超级明星” 的地位。他出乎意料地在出狱后发布的 “Gooba” 一曲,创造了YouTube的历史新纪录,成为了24小时内观看人数最多的说唱视频,直接炸毁了该平台的浏览计数器。同一天,200万用户同时收看了他的Instagram直播,他对着手机摄像头忏悔:“我告密了,我出卖了。但我应该对谁忠诚呢?” 然后,随着VVS钻石的闪耀,他说 “我打破了YouTube。我在一小时内达到了500万次浏览量。[……] 一个 败类的浏览数字都比你多。数字不会说谎”。

但是,在 6ix9ine 的自我忠诚背后,是对该平台的不知不觉的忠诚,进而是对 Alphabet 和 Facebook 公司股东的忠诚。而这正是问题的关键所在。在今天这个科技霸权的时代,要做到真正的反文化,首先必须背叛平台本身,这很可能是以背叛或剥离你的公共在线自我的形式出现的。

6ix9ine 只是亚文化,但他并不是反文化。相比之下,像爱德华·斯诺登这样的人不是亚文化,但可能是我们在后数字时代最接近的反文化人物。

斯诺登是美国政府的分包商,可以接触到机密情报,他看到了科技巨头公司急剧扩大的权力,并在2013年揭露了国家安全局与主要科技平台的非法协议,以拦截私人电子邮件、通话记录和世界各地用户 “几乎在互联网上做的任何事” 的缓存。

斯诺登的吹哨针对的是新霸权的一个主要脉络,这个新霸权造成了巨大的个人损害。

但一个人并不是整个反文化。

反文化需要一个团体。我们对抗世界。而互联网在将群体聚集在一起进行集体反对方面非常出色。但就像互联网一样,这些工具本身并没有什么社会进步性。

“灭绝叛乱” 气候正义运动在精神上是反文化的,但QAnon、武装的右翼自由主义者 “布加洛男孩” 和欧洲的 Reichsbürger 也是如此,他们否认当今德国的存在,声称是第三帝国的公民(他们认为,第三帝国在技术上从未结束)。

这个时代特有的一个事实是,对某一级权威的异议现在往往是由更深层次的霸权力量所驱动的。也许这就是为什么在许多年轻人中(尽管有格蕾塔·通贝里),人们不太关注与当前的领导人作斗争,而对预测反未来更感兴趣。

与其试图用主人的工具来拆除主人的房子,不如说是这样:让我们用加密货币来预订主人的 Airbnb,并使用我们在那里找到的工具来打造一个主人无法生存的森林乌托邦。

如果您错过了这本书《思考一种不同的抵抗形式:寄生虫的旁路出击》

这种反未来计划的核心是对即将到来的生态崩溃的强烈信念,使所有现有的控制体系变得过时 — — 这是在社会和生态腐蚀体系被认为过于庞大而无法有效反击或抵制的情况下思考异议的一个合理的变通方法。

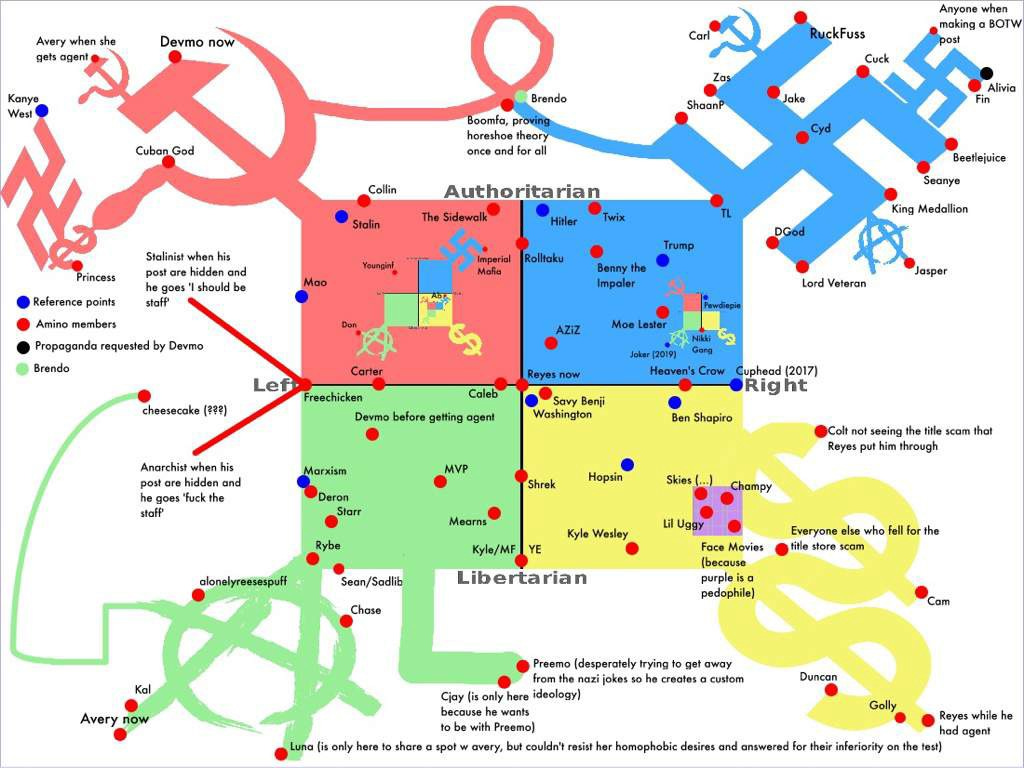

另一个关键因素是Z世代重新发现了 PoliticalCompass.org,这是一个Web 1.0网站,通过六组提示,用户被要求取消/认同,在 PoliticalCompass 的X/Y轴上生成一个从左到右、从专制到自由的大致位置。

在过去的几年里,艺术家 Joshua Citarella 深入研究了Z世代在线政治表达的发展,指出了 “电子神学、激进政治作为一种利基个人品牌的形式” 的出现。在他2019年的报告《20次访谈》中,Citarella 强调了 “政治罗盘” 和游戏对反文化参与意识形态的影响,或者他所说的 “选择你的角色/选择你的未来” 的 “身份游戏” 模式,在2010年代中期美国政治纳入了所有流行文化的情况下,这种模式获得了更高的相关性。

例如,在这个空间里发现的政治身份有:“泰德是无政府主义原教旨主义者”。它遵循泰德·卡钦斯基的《工业社会及其未来》宣言,提倡回到前农业时代,在那里,人们作为猎人和采集者重新获得技能,不再与他们的劳动相分离,通过日常生存寻求成就感。如果你认为这听起来很边缘化,考虑一下目前订阅YouTube上原始技术频道的1030万用户,该频道对 “在野外完全从零开始,[……]看你能在不使用任何现代技术的情况下活下去” 进行辅导 — — 当然,除了你用来播放视频的电子设备。

这些电子神学的名称往往既是幻想的,也是字面上的。一个 “后文明主义者” 可能会关注在文明不再可能的情况下,人类的最佳生存会是什么样子。同时,一个 “自愿的后农耕主义者” 可能会重视无政府主义-原教旨主义的技能,但认为它们是实现通过选择农业公社来维持的文明的组成部分。

在罗盘的其他地方,我们发现了 “全自动豪华同性恋空间共产主义”(在那里,对技术的完全拥抱将人类从稀缺性、生态波动和资源竞争的反动社会弊端中解救出来)和蔑视新传统主义的 “技术官僚神权”,它将其信仰放在一个机器管理的、维护基督教美德的未来上。

电子神学在留言板和社交媒体上通过meme、TikTok帖子以及Twitch和YouTube上的直播辩论得到进一步探讨,所有这些都可能变得非常可怕(呼吁 “生态垃圾全球种族灭绝” 和 “白人民族国家的分离”,等等)。 也许在这里确实有一种美学上的反击来对抗科技巨头公司:激进的(时而是荒诞的)meme文化汹涌混乱的符号学崩溃,其中唯一的意识形态禁区是自由主义的中心。

这里的关键是,这种活动大多是在化名、假名和集体经营的社交媒体账户的掩护下发生的,其中现实生活主体和在线角色之间的直接界限很少明确。“小众个人品牌” 被游戏化了 — — 把账户推到极致,看看会发生什么。如果平台封杀了你,就重新开始。

虽然气候危机是许多年轻人共同关心的问题,但他们的反应可能更准确地理解为竞争-未来主义,而不是反文化。正如 Political Compass 立场的巨大想象力所表明的那样,对于他们具体反对谁或反对什么几乎没有共识。

在全球危机的复杂性使得有效隔离责任方极为困难的时代,这是明智之举。比方说,人们如何开始要求苹果公司对一部iPhone手机寿命内的所有外部因素负责?我们当中有谁能轻易放弃我们彼此的连接而在经济上和社会上保持安然无恙?仿佛在一个完全网络化的地球上长大的Z世代已经绕过了反文化,发现它在一个霸权系统面前是徒劳的,这个系统更像一个九头蛇,而不是传统反文化所反抗的单一庞大势力。

考虑到任何直接反对这个系统的行动只会让这个系统更加强大,下一代反而选择了激进的信仰:构建替代性的未来,完全放弃目前的基础设施(例如,基于区块链的货币的出现,或呼吁不仅要改革,而且要完全废除警察)。

虽然 Citarella 的研究侧重于2016年左右开始在网上发帖的青少年(在2020年大约是18岁),但它还是更广泛地提炼了当代反文化活动的变化性质。

首先,匿名,或者至少是假名,对于以反霸权的方式活跃在网上来说,即使不是根本,也是越来越重要的。这与20世纪90年代的IRL反主流文化的理念截然不同,当时的反主流文化重视无中介的真实性和 “being real”(想想 《MTV不插电》)。而现在,“卖出” 是将你的网络身份与你的现实生活和真实姓名联系起来。在某种程度上,这是因为反文化活动的最大障碍之一是互联网并不压制表达 — — 它迫使你表达,然后让你对你所说的一切负责多年。在这个平台上,沉默不是一种选择,至少如果你想让网络记住你的存在的话。这在文化领域尤其如此,在那里,可见性意味着在演出和合作中会被记住。6ix9ine 痴迷于打破YouTube是有原因的,如果有才华的年轻说唱歌手希望建立一个职业生涯,他们就必须在社交媒体营销方面有同样的才华。

在乔治·弗洛伊德被杀后,我们看到这种动态的发展,当时善意的 “沉默就是暴力” 的说法(回顾1987年ACT-UP强大的 “沉默=死亡” 运动)演变成了对那些没有及时公开声明表示声援或悔恨的人的指责,即使那些人只有少量追随者。然而,公开的帖子要接受大众的监督,并根据诚意、原创性和语气来判断。毫不奇怪,许多人默认发布了一个阴郁的普通黑色方块。但是,在社区资源共享极为重要的时刻,这种做法产生了自己的批评,因为它堵塞了信息的供给。

在一个混乱的时期,该平台完全按照设计发挥了作用:情绪的放大,用户互动的上升,平台参与度的增长和数据的培养。然后就是,巨头公司的平台又赚了笔大的。真正混乱的是,用户尽管明白平台的机制是坏的,但仍然觉得有道德责任去遵守平台启用的蜂巢式意识的规则。

在早期互联网的黑暗边缘,黑客们早在 6ix9ine、斯诺登和青少年Z世代等人之前就预见到了公共公地的封闭性。这些用户发展了一种精神,重视一个完全匿名的、超级连接的区域的激进自由,在那里人们可以不受身体和法定姓名的负担而进行交流。

在90年代末和00年代初,随着在线活动开始集中于搜索引擎,如Netscape、Explorer 和谷歌,互联网分化为所谓的 “明网”,其中包括所有可公开索引的网站(即大型社交媒体、商业平台和任何被主要搜索引擎抓取的网站),和 “暗网” 或 “深网”,后者不被公开索引(由于建立在匿名、加密的网络上如Tor)。还有一些网站,虽然是正式的明网,但为子明网空间奠定了基础,可以认为是一个 “黑暗森林” 区 — — 特别是像Reddit和4chan这样的留言板论坛,用户可以在不暴露其现实生活身份的情况下进行互动,不让这种活动影响其实名制的SEO。

取自中国科幻作家刘慈欣2008年的书名,网络的 “黑暗森林” 区域作为所有年龄段和政治信仰的用户的在线交流空间,正变得越来越重要。部分原因是它比明网区的社会压力要小,因为在明网区,人们会被同行、雇主和国家曝光。它现在还包括Discord服务器、付费通讯(如Substack)、加密的群组消息(Signal、Wire等)、游戏社区、播客、以及其他明网外的留言板论坛和社交媒体。人们在社区中寻找内容或分享其他人检索到的内容,而不是接受平台算法碰巧与你的数据档案相匹配的任何内容。可以拒绝被当作 “定制人”。

此外,黑暗森林空间既是最小的也是直接的商业性的产物。一般来说,进入要收取少量费用,但一旦进入,你就可以自由地行动和发言,而不会被平台操纵你的行为、也不会对你的行为提取进一步的价值。同样有趣的是要记住,黑暗森林和明网共享相同的电缆和卫星阵列,通过相同的设备访问,而且基本上所有的居民都继续同时参与明网空间(正如当代专业协议所要求的那样)。因此,它并不类似于传统的反文化概念,即脱离网络。

可以肯定的是,这些空间都不纯粹,用户在黑暗森林中和在流行的社交媒体上一样容易受到回声壁和激进化的影响。但就产生或多或少的反霸权潜力而言,黑暗森林更有希望,因为它相对独立于明网物理学(内容的重力、速度和牵引力受制于某种算法)。不像影响者和认证 “蓝V” 那样 — — 他们依靠信息网络的认可来获得收入、地位,甚至自我价值,黑暗森林居民在信息网络的范围之外,或者在实际的森林、公园和花园(例如cottagecore和相关的生态社会趋势)中建立他们的主要社区,然后只在非常有选择的,甚至荒谬地/不连贯地在信息网络的光线下展示自己。

那么今天的反霸权文化是什么样子的呢?它对被人看见并不特别感兴趣 — — 至少是对人不感兴趣。它对穿着皮革和莫霍克发型、走过主要街道的商店并不感到兴奋,反正这些商店现在已经空了。但它确实表现出对自由的渴望 — — 从注意力经济、原子化和主流通信的提取主义逻辑中挣脱出来。

可以想象,集体持有的物理空间从空荡荡的零售店或被遗弃的场所中收回,在黑暗森林中,持有秘密的数字帮派激增,以及对文化物品稀缺性的新渴望 —— 即使拒绝巨头公司平台上的 “点赞和分享” 的强迫性,人与人之间的联系也更加深入和密切。

在互联网时代,真正的反文化很难看到,甚至很难找到,但这并不意味着它不存在。⚪️

The internet didn’t kill counterculture — you just won’t find it on Instagram