泄露:中国庞大的警察数据库

【2021年5月13日存档】数百万泄漏的警察档案详细记录了对中国维吾尔族人口的监视

该命令是通过中国西北新疆地区最大的城市乌鲁木齐的一个警察自动化系统发出的。该系统发布了一份报告 — — 当地政府称之为 “情报信息判断” — — 称一名据称是极端分子的人的女性亲属获得了前往南方风景如画的省份云南的免费旅行机会。

这名女子是在智能手机消息应用微信上发现这一消息的,在一个简称为 “旅行者” 的群里。当局以民族身份和家庭关系为由对这个群组进行了归纳,其成员包括维吾尔族、哈萨克族和柯尔克孜族等穆斯林少数民族,他们说的语言除了中国最主要的语言普通话之外,还有其他民族语言。“这个群体有200多个使用民族语言的人”,该命令说,“他们中的许多人是被监禁者的亲属。最近,许多情报报告显示,[极端分子]的亲属有聚集的趋势。这种情况需要引起高度重视。接到此信息后,请立即进行调查。查明这个叫 「自由旅行」群组中的成员的背景、动机和活动的具体细节。“

位于历史悠久的市中心附近的乌鲁木齐市西河坝分局的警方接到命令后,在2018年的工作报告中进行了总结。因该命令而被围捕的一个人是维吾尔族人,之前没有犯罪记录,从未听说过那个微信群,甚至从未在中国境内旅游过。

警方写道,他 “行为良好,我们没找到任何嫌疑”。不过,他的手机还是被没收了,被送到了警方的 “网络安全部门”,社区要对他进行 “稳控”,也就是说,政府会指派一名信得过的干部成员定期到他家去家访。有关他的记录被输入了警方的自动化系统。

根据他们的记录,警方似乎对这名男子进行了调查,并指派干部成员对他进行 “稳控”,完全是因为他的大姐在五个月前进行的宗教活动。根据警方的记录,他的姐姐和其丈夫邀请了乌鲁木齐的另一对维吾尔族夫妇加入了短信应用腾讯QQ的宗教讨论群。另一对夫妇买了一台笔记本电脑,每天从早上7点到晚上11点半间登录该群,他姐夫停止了吸烟和喝酒,他大姐开始穿更长的衣服。警方报告称,他们开始用笔记本电脑收听 “宗教极端主义信息”。在这两对夫妇之间,警方找到了168个被认为是 “非法的” 宗教音频文件,很可能是因为它们与一个伊斯兰运动 Tablighi Jamaat 有关,该运动主张按照先知穆罕默德在世时的做法来实践伊斯兰教。

大姐和姐夫的命运不明,该报告只说他们被转到了另一个警察局。另一对夫妇则被送往 “再教育营”。

这些调查的细节包含在 Intercept 获得的一个庞大的警方数据库中:该数据库是私人防务公司 Landasoft (上海蓝灯数据)开发的报告工具的产物,该工具被中国政府用来方便警方对新疆公民的监控。

该数据库以乌鲁木齐为中心,包括了一些警务报告,这些报告证实并提供了有关该地区迫害和大规模关押穆斯林人口的许多细节。该数据库进一步揭示了一场镇压运动,据报道,该运动在私人公民家中安装摄像头,建立了大规模拘留营,儿童被强行与家人分离并被安置在装有铁丝网的学前班里,有计划地破坏维吾尔族的墓地,以及有计划地通过强迫堕胎、绝育和节育来压制维吾尔族的生育。

这些数据提供了警方情报档案和社区辅警会议的内幕,以及乌鲁木齐市普遍存在的检查站的运作情况。它还详细介绍了对边缘化群体的电话、网络和财务的监控,显示为所谓的监视极端主义的精细监控往往只是在观察宗教活动。

此外,该数据库还阐明了中国当局如何分析和完善他们收集的信息,包括试图剔除警方和公民线人提交的 “填鸭式” 情报线索以夸大数字,并使用自动化警务软件帮助促使调查,比如对微信 “旅游群” 的调查。

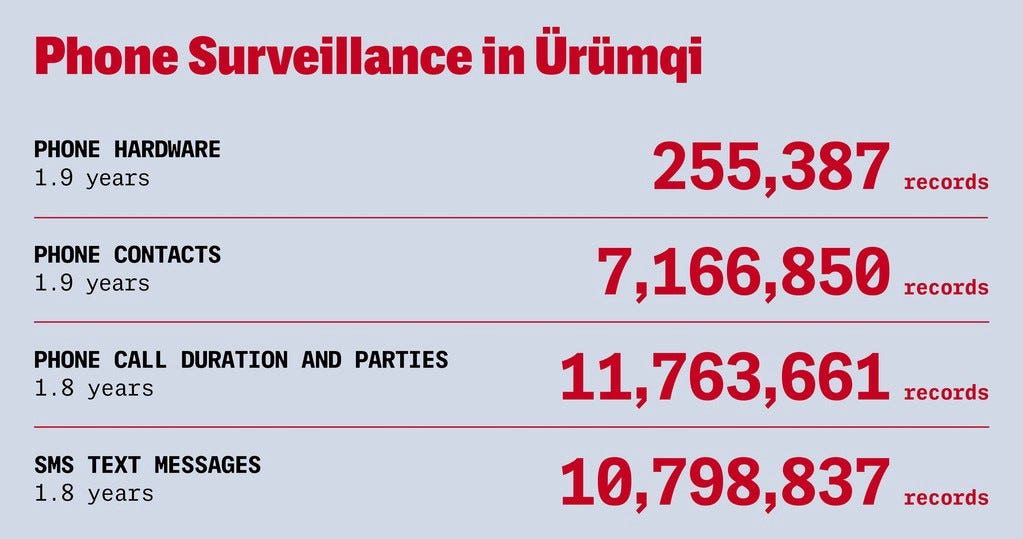

该数据库还透露了关于广泛使用的一种插入手机以下载手机内容的工具 — — 所谓 “反恐利剑” 的信息,这种工具的部署如此频繁,以至于中国当局担心它正在疏远民众。它显示了当局追踪公民的政策如何成功地降低清真寺的出席率;它还提供了证据,证明当局坚称的 “全民体检” 生物识别数据采集计划不只是一项 “健康举措”,其目的是作为治安系统的一部分。而且它量化并提供了在新疆进行的广泛电子监控的细节,包含数百万条短信、电话记录和联系人名单,同时还有银行记录、电话硬件和用户数据,以及微信监控、电子商务和银行记录的参考资料。

该数据库还揭示了新疆的治安和拘留程度。它详细说明了出国并申请政治庇护的前居民如何被标记为 “恐怖分子”。在某些情况下,似乎对被关入再教育营的人被判处有期徒刑 — — 这削弱了政府所宣称的这种拘留期限 “只是思想改造或职业培训” 的解释。

综上所述,这些材料提供了一个广泛的概述,说明了在新疆部署的大规模监视系统是如何协调性压制少数民族人口的,以及它们如何广泛地影响了该地区的日常生活。

人权观察组织中国高级研究员 Maya Wang 说,源于微信 “旅行者” 群的调查为这种高强度的维稳提供了一个具体的例子,“你可以看到这里面的糊涂思维,人们白白地被关进监狱,但过程也是如此武断。”

这些揭露凸显了新疆是如何利用新生技术的,如智能手机、廉价的数码摄像系统、和大规模在线存储数据,在公民自由的担忧被推到一边时,这些技术如何结合起来监控和镇压大量的人群。

“新疆的大规模监控对我们所有人来说都是一个警示”,Wang 说,新疆真正说明了隐私是一个门槛权,如果你没有隐私,就没有任何自由。你没有信仰宗教的权利,你没有做自己的权利,你甚至没有思考自己想法的权利,因为你的想法被这些不间断的审查解析出来,被监控系统不断的监控,不断的评估你对政府的忠诚度”。

Landasoft 和中国外交部没有回应置评请求。

上图中这本书在这里下载:《如今,这是一个遍地都是集中营的世界》。

乌鲁木齐公安局的中央存储

Intercept 获得的数据库似乎由乌鲁木齐市公安局和更广泛的新疆公安局共同维护和使用。该数据库还包含了国家互联网安全部门各单位的文件。

Landasoft 将似乎是该数据库背后的软件命名为 “iTap”,这是它公开销售的一个大数据系统。

该数据库有52千兆字节,包含近2.5亿行数据。这些数据来自各种应用程序的反馈,其中可确认的大约有十几个应用程序似乎与该数据库有关联。这些应用包括:

“净网卫士”,一个监控手机上文件的应用程序。据报道,中国警方已经强迫维吾尔人下载;《如果警察在你的手机上强制安装监视应用程序,如何才能将危险最小化?》

“百姓安全”,似乎被公民和警察使用,包括让公民充当线人彼此监视并向当局举报。

“取证数据管理”,它从微信和 Outlook 等应用中收集 “证据”;

“ZhiPu”,以图文并茂的界面展示人们之间的关系和当局对他们的监视程度(这个数据库中关于 ZhiPu 的信息很稀少。我们不知道这个应用程序的中文名字应该怎么写)。

该数据库的主要组成部分之一是广泛收集 “社区稳定” 会议的会议记录,在这些会议上,事实上的辅警或由公民线人组成的社区警察讨论前一周在其所在地区发生的事。该数据库还载有各种相关文件,概述了警务和情报方面的优先事项,以及收集的情报摘要、检查的当地设施、访问的被拘留者家属、以及社区内有关人员的最新情况。还有每周的情报和拘留报告,其中包括关于线索调查和可疑人员的信息。

该数据库也提供了许多其他工具的信息,用于分析其中包含的数字监控。例如,数据库中的文件提到了一个名为 “综合联合行动平台 IJOP” 的政府系统。IJOP 一直是人权组织广泛关注和讨论的主题,它收集了有关新疆居民的监控数据,集中存储,并利用它做出自动化警务决策,数据库中称之为 “推送” 或推送通知。IJOP 就是警方所说的发布命令调查微信旅行群的平台。

其他文件给出了使用 “三类人” 标签的信息,这些人被认为是恐怖分子或极端分子,“有三种不同程度的严重性”。

数据库本身反复使用标记查询维吾尔族人,“iXvWZREN”,将其与恐怖分子和前科人员归为一类。而对于中国的多数民族汉族,则没有任何标记。

从检查点到在线聊天监控

众所周知,新疆的监视范围很广,形成了世界上受监视最严重的地区之一。该数据库揭示的是这台间谍机器是如何被使用的:监控在当地是什么样子的(毫不留情),以及它的具体目的是什么(往往是为了遏制任何未经批准的影响,从伊斯兰教的实践到外国的思想)。

人们被近距离监视,有些信息直接从他们的数字设备中 “吸出”,其他数据则从窃听器和传感器中收集,还有更多的信息来自社区的亲属和政府线人。

在警方的文件中,针对维吾尔人及信奉伊斯兰教的人的监视运动以鲜明且咄咄逼人的措辞铺陈开,对外界或其他多种 “恶性影响” 的偏执也一再表现出来。

该数据库中一些最具侵犯性的数据来自那个名为 “反恐利剑” 的电话监视工具。遍布整个城市的检查站的警察,让人们把手机插进这些来自不同厂家的取证设备。它们会收集手机中的个人数据,包括联系人和短信,还会对照违禁物品清单检查图片、视频、音频文件和文档。这种监视工具可以显示微信和短信文本信息。然后将提取的数据整合到IJOP中。

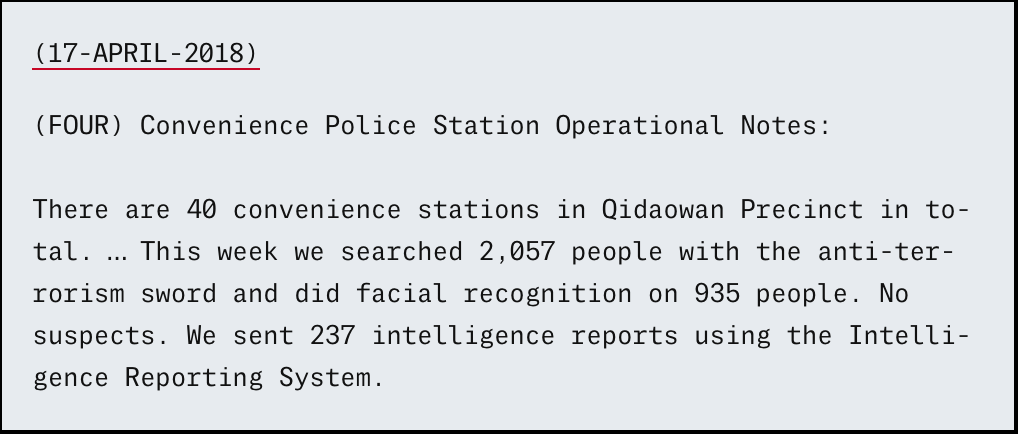

2018年一份来自于乌鲁木齐市中心东北部的一个街区的报告提到,当局在3月的一周内就对1860人进行了 “反恐利剑” 的搜查。在同一份报告中,详细描述了4月份的一个星期,该地区有2057人被检查手机。根据政府的统计,该地区约有3万人居住在七道湾街区。

这种警察频繁拦截的模式在乌鲁木齐的其他地方也能看到。该文件讨论了警察在一个晚上检查人们的手机多达三四次,这让民众难以保持良好的状态,人们显然变得很烦躁。

例如,2017年8月的一份警方报告称,“由于某些检查站进行的手机检查过于频繁,导致部分民众被检查3次以上,民众对这项工作怨声载道”。2017年10月的一份 “社会舆情报告” 称,“有群众反映,目前检查站的检查力度过大。往往一个晚上会被检查3次。当他们遇到紧急情况时这浪费了他们的时间。”

文件中讨论了一些人为了防止这些检查带来的不便而改用旧手机。

丹麦一位专注于新疆和维吾尔族研究的人类学家 Rune Steenberg 在2016年年底在喀什呆过一段时间,他说他在2014年改用传统的手机而不是智能手机,许多维吾尔族人也是这样做的。“这不仅仅是警察发现你手机上的东西”,他说,”警察还可以把东西放在你的手机上,以便给你定罪。而且事后你也没办法证明那是被警察放在你手机上的,而不是你放的。所以,其实拥有一部智能手机,只会让你变得非常危险。”

而且,Steenberg 说,警察经常会骗人们交出智能手机,谎称手机里面有宗教内容,知道他们会说不认得这个设备。“他们会说,‘不,那不是我的手机;不,我没有把手机带到这里来’”,Steenberg 说,然后,警察就会扣住手机,之后再卖掉。

该数据库还有助于量化乌鲁木齐周边电话监控的部署范围。例如,在一年零11个月的时间里,中国当局收集了近1100万条短信。在一年零10个月的时间里,他们收集到了1180万条关于电话通话的时间和通话当事人的元数据。而在一年11个月的时间里,他们收集了700万条联系人和约25.5万条关于电话硬件的记录,包括识别手机在蜂窝网络上的IMSI号码、手机型号和制造商、MAC标识符等。

数据库中跟踪的电话信息包括通话人员、收件人姓名、以及每次通话的开始和结束时间。数据库中的字段显示,在线聊天信息、电子商务购买信息、和电子邮件联系人信息,也可能从电话中提取。

“你在任何地方都不能因为手机而感到安全”,住在新疆喀什的语言学家、诗人 Abduweli Ayup 说,“你必须24小时打开手机,如果警察给你打电话,你必须随时接听电话”。他说,由于聊天软件也被监控,维吾尔族人永远无法体验到隐私,即使在家里也是如此。

除了被动地查看手机之外,政府还努力胁迫人们参加一个据称是 “全民体检” 的生物识别数据收集计划。根据 “全民体检” 计划,公民被要求去扫描脸部,分析声纹,加之提供DNA。描述该计划的文件显示,这是治安系统的一部分。

在这里看到《维族妇女对战中国的监视国家》

以及《强行收集声纹》(这不是新疆,而是美国。是的,全世界都如此,因为《声音识别是所有隐私入侵手段中最为可怕的一种》)

人类学家、科罗拉多大学博尔德分校亚洲研究中心博士后研究员达伦·贝勒(Darren Byler)说,虽然 “全民体检” 计划早已为人所知,并被怀疑是一种监控形式,但当局一直否认,并称这只是一项公共卫生举措。“这有多明显是治安系统的一部分,在文件中已经说得很清楚了”, Byler 说,“这就是他们想要控制人口的措施。”

数据库中的报告显示,“全民体检” 工作经常通过警方的 “便民站” 进行,导致市民对卫生条件的投诉。(便民站据称能拉近社区和警方的距离,设有公共Wi-Fi和手机充电等设施,但却是监视中心)。

他们还讨论了如何向警方举报未能提交生物识别信息的公民、这样的人如何面临罚款,有时还会被要求正式放弃自己的行为。一些关于该计划的文件集中在移民或使用 “民族语言的人” 身上。其中一份文件指出,对学生进行的体检被用于 “维稳”。

数据库中的文件还显示,在IJOP系统的指导下,通过越来越多地使用面部识别,加强了对人们在公共场所活动的监控。警方的 “反恐利剑” 使用报告也详细介绍了人脸识别的使用情况,显示七道湾分局40个警务便民站使用人脸识别技术检查了900多人。

很明显,Byler 在查看了这些数字后表示,“人脸识别已经成为监控系统中越来越重要的一个方面”。

个人数据监控方面最引人注目的一些证据来自于该数据库中存储的计算机编程代码,似乎是为了生成报告。这些代码采用了大量未包含在 Intercept 获得的数据库中的材料,这使得调查者无法确认其中有多少材料是当局实际收集的,也无法确认这些材料会被如何使用。

不过,这些所谓的战术或证据收集报告还是提供了一些线索,说明了该数据库本身或作为更广泛数据收集的一部分,打算包括哪些信息。该代码中提到了 Facebook、QQ、陌陌、微博、淘宝的阿里旺旺等在线服务的数据,以及实际的电话录音、照片、GPS位置、和所谓的 “高危词” 列表。

该数据库中的文件也证实了警方可以获取人们使用微信的全部数据。关于微信监控的讨论出现在社区辅警会议记录和警方调查的记录中。

在警察如何审查微信的例子中,有一份文件 — — 来自国家互联网安全部门 — — 展示了一次警察的搜查演习,在这次演习中,一名警察扮演嫌疑人。他在整个城市开车,而其他警察则利用他的微信历史记录和位置数据追踪他的车辆。当局似乎阅读了模拟嫌疑人的微信消息,其中一条 “微信分析” 中写道:“他说他在加油站附近吃午饭。”

大部分监控的目的是遏制任何可能导致新疆维吾尔族和其他少数民族渴望更大自由或自治的影响。

例如,这些材料印证了有关维吾尔族人在中国境外被监控的报道,而且被监控的不仅仅是出国旅游然后回来的人,还包括他们的亲戚朋友。

乌鲁木齐市水磨沟区警方调查了一名年轻女子,原因是她的高中同学去了斯坦福大学读书,而且这名女子有时会和她在微信上聊天。“根据调查,我们没有发现她在我们地区居住和工作时有任何违反规则和法律的行为”,2018年的报告中写道,“她在小区内居住期间,积极参加社区工作,积极参加社区的其他活动,积极参加社区的升旗仪式。我们没有发现任何异常,她的嫌疑已经排除”。Byler 称这一事件 “证实了境外人员被境内人员监控的方式,以及这些联系产生 ‘微线索’ 的怀疑方式。”

在另一个关于外部影响如何成为怀疑理由的例子中,同样是水磨沟安平社区的一份文件中提到,所有外出探亲的工人的手机和电脑都要检查是否有未经授权的内容。

中国当局害怕外界对新疆公民的影响,这与一项名为 “防回流” 的举措有关。这个想法是为了防止极端主义或其他恶意思想从国外 “回流”。

这一举措的一个可能的例子是2018年对此前年2月来新疆大学民俗研究中心担任翻译的中国学者冯思雨(音)的监禁。冯是汉族人,原籍是中国东部的杭州,远离新疆。但根据数据库中2017年10月的一份警方情报说明,她曾在国外留学 — — 包括在安默斯特学院(Amherst College)、伦敦SOAS大学和印第安纳大学(Indiana University),并在乌鲁木齐受到警方关注。这份报告的说明部分记载,冯的 OnePlus 智能手机上有 “国外晦涩的软件”。该说明还称,该软件是智能手机自带的,冯并未使用。

据信,冯已于2018年2月被判处两年有期徒刑。她的监禁情况在新疆受害者数据库 shahit.biz 上被追踪,这是一个记录该地区监禁实例的网站。

人类学家 Steenberg 说,他相信冯受到审查,因为她往返于美国和乌鲁木齐之间,能熟练说维吾尔语,也因为她在民间研究中心及其创始人热依拉·达吾提身边的工作。达吾提是一位著名的学者,她收集了新疆南部的民族学资料,包括民间故事和口头文学,以及苏菲伊斯兰教习俗的资料。达吾提于2017年12月失踪,据信已被拘留。

“防回流” 的驱动力还体现在将离开中国的人认定为 “安全威胁”。一份来自于历史悠久的乌鲁木齐中心维吾尔族据点的报告,讨论了那些已经出国并申请政治庇护的前居民是 “恐怖分子”,印证了关于维吾尔人在中国境外受到监控的报道。

“这真的是明确的证据,在这里恐怖主义或极端主义的指控不符合恐怖主义或极端主义的国际标准”,Byler 说。“根据大多数定义,申请政治庇护并不是恐怖主义的标志,但在这种情况下,它就是”。 这也表明中国当局保存了大量有关海外维吾尔人的详细信息。

阿不都外力·阿尤普在这种监测方面有经验。在喀什期间,阿尤普开办了一所维吾尔语幼儿园,并推广维吾尔语教育。他在被拘留15个月后逃离中国,他说在这期间他受到了审讯和酷刑。阿尤普说,离开后,他一度加入了一个中国大使馆的微信群。“当我去中国大使馆的时候,他们让我加入他们的微信群,我加入后,一个在乌鲁木齐的中国间谍找到了我,他威胁我”,他说。

即使持有护照也被认为是可疑的。数据库中的文件显示,维吾尔族护照持有者比没有护照的人更频繁地被当局检查。

事实上,任何对新疆以外生活的了解都会被标记为可疑。例如,威虎梁警方在一份周报中注意到,在 “需要特别关注的人” 中,有4人曾到北京 “反映当地问题”(上访),“其余的人从来没有离开过这个地区,所以他们被认为是比较安全的”,Byler 说。

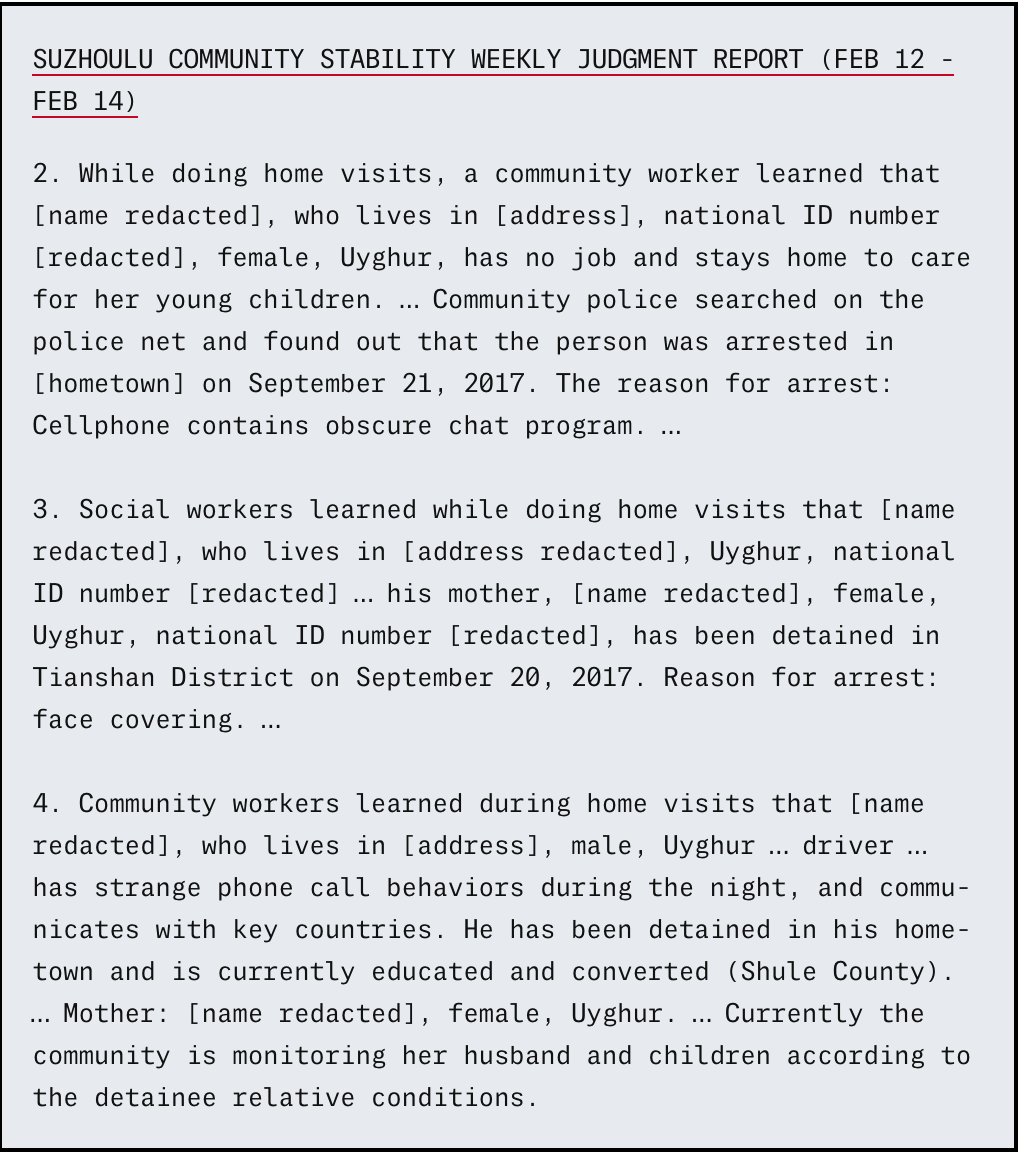

即使是涉及外国的电话或在线聊天,也会招致新疆当局的审查。在历史悠久、维吾尔族占多数的乌鲁木齐中心天山,当局报告说,在给一个 “关键国家” 打了一个不寻常的电话后,将一名职业司机送去接受再教育。

Zenz 认为,这个 “重点国家” 是当局监视的26个主要是穆斯林人口的 “重点” 国家中的一个。根据人权观察组织的一份报告,新疆当局已经锁定了与这些国家有联系的任何人,对他们进行审讯、拘留甚至监禁。这些国家包括阿富汗、阿尔及利亚、阿塞拜疆、埃及、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、利比亚、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、索马里、南苏丹、叙利亚、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦和也门。

该数据库还显示,近年来,人工智能与人类情报在指挥监控方面的使用越来越多。天山、水磨沟等乌鲁木齐地区当局的文件显示,IJOP发送推送通知,指挥当地警方进行调查。据一份文件显示,2018年,仅一个警区就收到40份这样的通知。

【注:这就是所谓的 “情报主导型警务” 👇】

虽然近年来的新闻报道将 IJOP 等中国警察自动化系统描述为初级阶段,严重依赖人类情报,但该数据库中的证据表明机器学习技术的使用正在增加,Byler 说,他获得了中亚技术政治学的博士学位。

“这些数据显示的是,它开始在某些方面实现自动化,特别是围绕人脸识别监控”,Byler 说,“他们要在900个检查站[扫描]监控人脸,他们现在在很大程度上使用人工智能”,他补充说,指的是七道湾分局一周内的935次面部扫描。

文件显示,警方还在向 IJOP 添加大量的检查站数据,包括 “反恐利剑” 的手机数据下载。2018年和2019年的文件显示,IJOP的推送通知越来越多。“很明显,该系统开始提醒他们,并以新的方式指导他们的警务工作,所以通知数量开始上线”,Byler 说。

该文件还明确了当局试图评估被怀疑者心理的程度,特别是对忠诚度甚至狂热度的敏锐关注。这一点在所谓的升旗仪式上表现得淋漓尽致:在社区活动中,参与者需要宣称他们对中国和执政当局的忠诚。该文件显示,这些活动受到警方及其线人的广泛监控。当局不仅监视以前曾经被拘留的人,而且还监视他们的亲属,以确认他们是否参与,并确定他们参与的热情。

根据其中一份文件,当局将这些每周一次的仪式作为监视社区观察名单上的三个人(可能是维吾尔族人)的一种方式。参与者被要求进行涉及 “亮出你的声音,亮出你的剑” 的忠诚誓言。Byler 说,如果人们的参与不是全心全意的爱国,其雇主和其他人就会向警方举报。在仪式上接受审查的还有 “剩余劳动力”,这些人在强制劳动的轨道上,将社区项目的工作与所谓的再教育融为一体。剩余劳动力项目在过去四年里急剧增加。

文件显示,在升旗仪式上进行监控的警察和邻居也会就谁应该被送进再教育营提出建议。

尽管中国坚持认为其在新疆的警务工作是为了阻止恐怖主义和极端主义,而不是迫害任何宗教信仰,但该数据库证实并详细说明了监控是如何针对许多伊斯兰信仰的常见表达方式,甚至是对宗教的好奇心,在许多情况下都会导致当事人被调查。政府认为,留胡须、有祈祷毯、拥有维吾尔族书籍,甚至戒烟戒酒,都是宗教极端主义的潜在迹象。

针对该地区伊斯兰教活动的监视还包括监视清真寺。根据该数据库中的警方报告,当局会监视清真寺的人数,统计哪些礼拜者是移民,哪些是居民,并监控祈祷是否有序进行。

阿尤普说,清真寺内部也有摄像头,人们的祈祷方式也会被监视。

他说:“如果人们使用不同的祈祷方式 …… 摄像头就会拍下照片”。他还说,一位朋友因此被捕。阿尤普说,有些维吾尔人的祈祷方式非常古老,有些人则使用新的风格。“而在中国政府眼里,新式是威胁,是极端主义”,他说。

根据水磨沟区六道湾社区的一份文件显示,就连社区清真寺使用天然气也被监控。

“超级警务系统”

新疆的无情监视是该地区镇压环境中最容易理解的部分。而更难研究和理解的是(特别是对国外的人权团体来说)它如何以及在多大程度上推动执法。事实证明,新疆的治安强度与监控的超强攻击性相匹配:紧密结合,无孔不入。intercept 获得的数据库揭示了一个深具侵犯性的警察国家的证据,监视人们的想法和热情,进入他们的家庭,干扰他们的日常行动,甚至在完全合法的活动中寻找 “犯罪”。

该地区的当局用一种独特的方法指挥调查和其他警务工作,一位专家在研究了该数据库的部分内容后,把这种方法称为 “超级警务” — — 对任何异常行为进行打击。所使用的战术是全方位的,涉及到民警大队、家访和频繁的检查站。虽然这项工作涉及面很广,但也是根据人们认为的危险性来进行的。各类少数群体 — — 无论是语言、宗教还是种族少数群体 — — 都受到不成比例的巡逻监视。

对使用自己语言的穆斯林少数民族的歧视,是新疆治安工作的一个重要组成部分。

许多被拘留者和前被拘留者被称为 “三类人”。这一标签的使用非常随意,指的是所谓的极端分子和恐怖分子,其严重程度分为三个等级,根据政府对他们的心态和造成伤害的可能性的看法进行排序。被拘留者和前被拘留者的亲属也被警方贴上标签,进行 ”危险性“ 排名和追踪。另一个系统将人分为值得信任、正常或不值得信任。

警方的分类和排名隐含着对少数群体的关注,但在某些情况下,这种关注是明确的。例如,社区维稳会议记录显示,这些会议特别把重点放在 “使用少数民族语言的人” 身上,这些人受到的监视比讲汉语的回族穆斯林更强。这些会议还主要关注维吾尔族被拘留者的亲属。

维吾尔族人在信奉伊斯兰教的过程中也受到了警察的监视。文件显示,警方有时会对参加某座清真寺的每个人进行安全检查。

事实上,政府严格控制谁被允许进入清真寺。一份警方文件详细描述了一起事件,三名学生试图去清真寺参加一位朋友的父亲葬礼。正如 Byler 所描述的那样,这三名学生 “只是在入口处徘徊,试图找到走进去的方法,因为他们必须扫描身份证才能进去,但他们担心(前门检查站)会联系警察,他们不知道该怎么办”。警方对这些学生进行了询问,将他们扣留了几个小时,并将他们列入了学校的观察名单,“尽管他们解释了他们想要做的一切”,Byler 说。

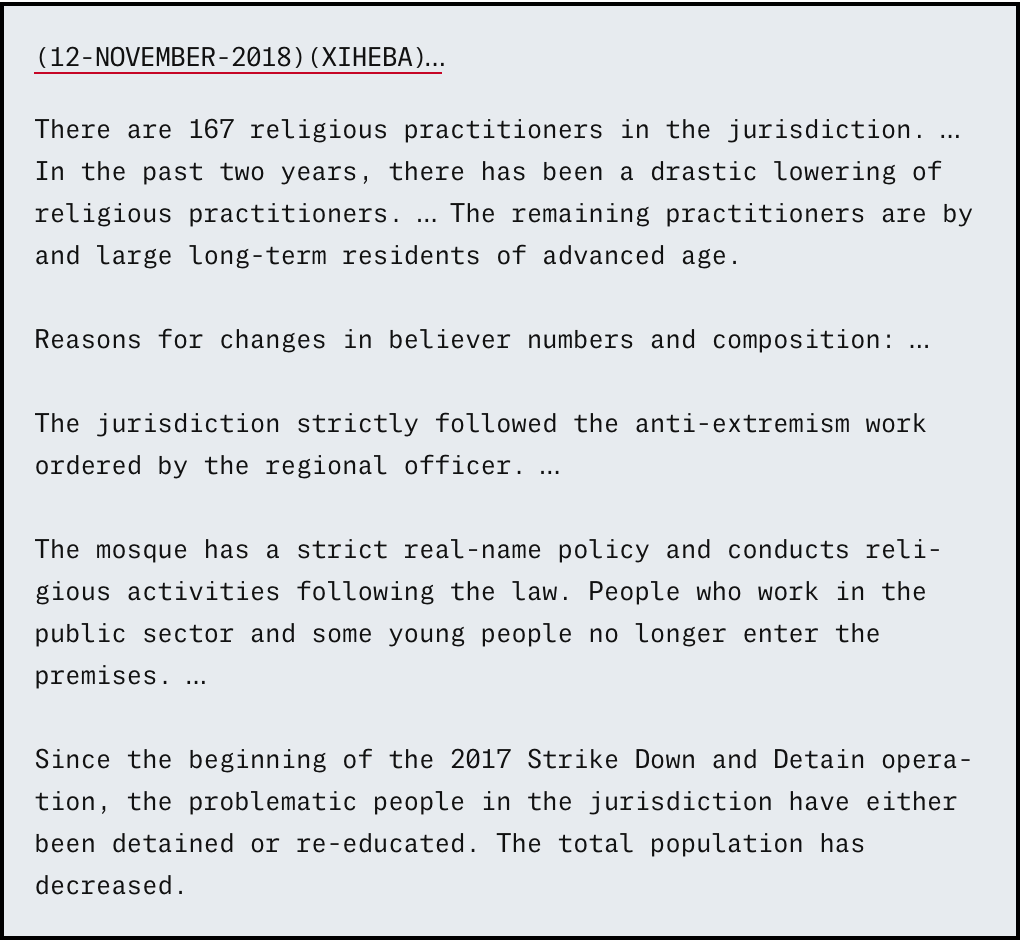

最近的报道显示,当局设定了一个降低清真寺出席率的目标,并且达到了这个目标。许多警方文件都提到清真寺的出席率降低了,有些文件明确地将此描述为 “表明成功”。一份报告显示,在一个清真寺,四个月内的总访问量比前一年同期减少了8万人次:减少了96%以上。这似乎部分是由于一位阿訇的离去和清真寺的暂时关闭,但该报告指出,两年来 “宗教信徒急剧减少”。报告还说,部分原因是游客离开了该市,一些人被送往拘留营,或害怕信奉伊斯兰教。

阿尤普说,中国政府认为是极端主义迹象的清真寺活动,可以包括在没有戴维吾尔族花帽的情况下祈祷、在清真寺内涂抹香水,甚至在祈祷时放松。他说,任何在祈祷后不赞美中共的人也会被认为是可疑的。

Byler 说:“有趣的是,他们把公民描述为敌人,这让人明白,他们把这看作是一种反叛乱,其实他们只是想检测谁信奉伊斯兰教与否”。

来自威虎梁一个派出所的笔记描述了一场 “大规模的调查 …… 集中在流动人口聚集的地区”,集中在以维吾尔族为主的新疆南部地区的人。该笔记说,一周内警方已登记605名来自南疆的人,调查其中383人及其同住人员。在同样的排查中,当局检查了367部手机和9台电脑。

新疆当局对伊斯兰教的治安管理特别热衷于追捕 “野阿訇” 或 ”非法传教”。这些术语指的是那些工作不受中国政府认可的伊斯兰传教士;维权组织说,中国当局任意划定这条法律界线,是为了政治需要。这些阿訇可以因为在网上和清真寺中发表的布道而被起诉。

威虎梁派出所的说明列出了60名涉及所谓非法传教的人员,其中50人被拘留。同一份文件称,微信群 “群1教(古兰经ABC)” 中的 “非法传教” 导致一名41岁的回族妇女被抓获,一名62岁的回族男子被行政拘留。

最近的文件,从2017年到2019年,反映出警方越来越难以继续找到违法行为来执行,也越来越难以把人关进拘留所或再教育营。因为在2017年,第一波拘留潮席卷新疆,导致大部分人口被驱逐出乌鲁木齐。新疆党领袖陈全国告诉官员,“把该围捕的人都围捕起来”,延续了习近平在2014年火车站发生大规模刺杀事件和用汽车和爆炸物袭击户外市场后开始组织的强硬做法。

这一时期的警方文件,在第一波镇压之后,反映出对任何形式的可疑行为的追捕意图。

“这个系统的设置方式正在产生超级警务” ,Byler 说,“任何奇怪的或任何一种异常的行为都会被举报,如果你是少数民族,这是他们对维吾尔族和哈萨克族的称呼,那么你就非常容易受到这种东西的影响,你正在被微观层面的警戒,无论是人的警戒还是技术对你和你的生活的密切监视。”

在某些情况下,人们在法律还没有制定之前,就因为违反法律而遭受迫害。

一份警方文件描述了回族妇女是如何被拘留的,因为有证据表明她们在一个在线群组里学习了《古兰经》 — — 在她们做这件事的时候是合法的,但在她们被拘留之前就变成了非法的。在被拘留之前,她们至少有一年时间没有参加过该群组的活动。

新疆法律的这种不确定性,以及什么时候可能会触犯警察的不确定性,与阿尤普的经历相呼应。他解释说:“人们被逮捕后,就会发现 ‘哦,原来那个(活动)被认为很危险’”。

新疆治安如何变得越来越激进和无处不在的一个例证是,一份警方报告讨论了一家饺子店的一把刀如何没有按照规定拴在安全的柱子上。该报告说,需要在一天内纠正这种违规行为。文件显示,新疆的法律不仅要求用铁链锁住刀具,而且刀具也要有二维码识别其主人的身份。“这只是一种方式,说明一切都控制得很严密,即使是做饭用的菜刀,也要被认为是潜在的武器”,Byler 说。

为了保持 “超级警务” 所带来的最大限度的警戒,新疆当局征集普通公民互相监视 — — 这在中国并不是闻所未闻,但在该地区却被更广泛地实践,尤其是针对维吾尔族和其他少数民族。

为了帮助实现这一点,公民之间的相互举报会得到奖励。数据库中的文件包含了这一以前报道过的事实的一些细节。举报者因向警察传递信息而获得奖励,但人们也会因更具体的行动而获得奖励。比如链接自己的微信账号、通过身份验证、发布某些图片都可以获得现金奖励。所有这些都会被追踪并反映在该数据库中。

一份来自警方的公告文件显示,警察和辅警人员面临向当局提交大量情报的压力。这份文件责备乌鲁木齐市新市辖区内的高新区市民提交的情报,“只是为了让举报数量看起来很大而制造的填充物,无法使用,而且占用了大量的人力和时间来处理”。比如,某楼的 “居民举报经常有小孩在电梯里小便”;又如,“有少数市民反映,在网上买螃蟹或月饼时被骗。被骗的金额一般不大”。

随后,该公告又大篇幅地详述了10条 “禁止举报的各类情报”,其中包括与 “反恐政策、少数民族政策” 无关的情报线索,或者与所谓的 “新疆管理纲要” 无关的线索,或者与 “惠民政策” 无关的线索……

基本上,正如 Byler 所说,当局 “就像是直接在说,‘这不是我们想要的情报,我们要的是关于穆斯林的情报’” 。

阿尤普在新疆生活时,10个家庭组成的小组每周都要在反馈箱中举报某人一次,这在应用之前就已经存在了。“问题是,如果找不到可以写的东西,就得补写,以免被送到再教育营。这是义务。这就是问题所在,但你不能因为这是义务而责怪举报的人”,他说。

除了单独起草普通公民举报邻居的政策外,新疆当局还通过被称为 “安全单位” 或 “大队” 的更正式的社区团体来组织这些人。根据数据库中的文件,这些单位被划分为10个小组。例如,10户人家或10家企业可能被组织成一个大队,每个小组有一名志愿者像紧急医疗技术员一样响应呼叫,并进行 “反恐” 演习。

安全大队这种东西可以追溯到中国历史上的一个传统,即 所谓的保甲制度,10户为 “甲”,10甲为 “保”。这种分形结构形成了一种社会稳控体系,并与治安和民众的军事化有很大的关系。

在现代,类似的制度被冠以 “网格化管理” 的名字。几年前,中国政府在全国范围内推行了这种网格化管理,但新疆的网格单位密度仍远高于全国其他地区,那里的稳控单位用途不同。

Byler 说,新疆稳控单位在以前的政府文件中没有出现过,但如果你在该地区,就会看到各种演习、人们列队行进、企业主佩戴红袖章以示归属,这一点非常明显。

“这是整个人口的军事化”,Byler 说,“到目前为止,我们还没有完整的描述它应该做什么。”

超级警务还通过当局的定期访问深入到人们的家中;那些被认为有可能受到极端主义、恐怖主义或分裂主义影响的人也会经常接受这种家访。这通常意味着维吾尔族人、持不同政见者、经历过再教育营的人,以及与这些人有关的任何人。

社区稳控会议的会议记录详细介绍了这些家访中记录的信息类型。其中包括职业、工作地点、以前的工作、亲属(以及亲属的国民身份证号码)、出行情况、子女所在地、子女就读的学校,以及社区仍在监控的内容。

有些居民被讨论为受到社区的监控或控制;也就是说,社区会派一个邻里守望单位来监控他们。这可能包括住在附近的一名或多名干部成员每天或每周一到两次的家访。

当地警察每天都会探望一些被拘留者的亲属。即使是那些被认为值得信赖的人,也会被家访,“向他们表示温暖,把他们拉进中国的爱国阵营” ,正如 Byler 所说,“搞得就像赢得人心那样” 。

在一份警方文件的描述中,一位儿子被当局关押的老妇人与探望她的警察交好。警方称,这名老妇人对这名警官来说已经像母亲一样。她把他当做自己的儿子一样对待,并公开了她儿子的所有实际活动。文件显示,她是 “通过“ 系统再教育的理想类型。

有些家访是为了检查和寻找宗教物品。文件显示,警方搜索宗教书籍,并拿走祈祷垫,甚至如2018年7月警方文件中提到的那样,一张朝觐的照片,即 穆斯林到沙特麦加朝圣的照片。文件显示,这项工作源于2018年,与政府一项名为 “三清” 的举措有关,该举措旨在鼓励人们从家中清除被认为是极端主义的材料。“这是我第一次看到明确提到的关于他们正在检查人们的家庭”,Byler 说。

2018年10月的一份文件描述了这些家庭检查是如何展开的:

当局还监控被拘留者与其家人之间的电话通话。有一份文件详细记录了这样一个持续4分20秒的电话,描述了谈话内容,以及亲属对政府允许这样做的感激。“这是一个拐点,记录了人们是如何接受再教育的”,Byler 解释说。“如果他们因为亲属不能被释放而哭泣或表现得很生气,那就说明还没有成功接受再教育。”

在许多情况下,亲属被要求记录他们的电话并与警方分享,或者在电话通话后警方立即和他们会谈,以了解他们在电话通话后的情况。

新疆的公民也经常被当局拦在家门口。该数据库包含了两年内乌鲁木齐(人口350万)及周边地区200多万次检查站拦截的记录。其中包括 “情报国家安全重要人员” 等近三十类人员的拦截名单。当一个人在检查站被拦下时,会经过身份检查,通常包括通过面部识别。面部识别有时是通过固定的监控摄像头自动扫描进行的。它也可以通过使用智能手机摄像头进行手动扫描;这些通常用于被认为需要近距离面部扫描的额外的受审人员,例如,因为他们没带身份证。如果一个人的脸部被扫描后在电脑上显示出黄色、橙色或红色的指示信号,表明系统认为其可疑或犯罪,则会对其进行盘问,并可能会被逮捕。

经常在检查站被拦截的人员类别包括罪犯的亲属和被拘留者的亲属。

从这些拦截中保留的数据包括被拦截者的照片、拦截地点的经纬度、数据收集点的名称、车辆和车牌(如适用)、搜查时间、搜查级别、该人是否被释放以及搜查结果。被拦截的人在数据库中被分为立即被逮捕的人、被送回原住地的人、精神病患者、被拘留者的亲属、罪犯的亲属,以及被列为2009年7月乌鲁木齐骚乱参与者的人,在那次骚乱中,维吾尔族和汉族在中国东南部一家玩具厂的暴力事件导致了更广泛的内乱,其中包括对主要是汉族居民的攻击。

基于不确定性的拘留系统

除了监视和维稳之外,该数据库还提供了一个近距离观察关于各种形式的监禁如何被用来控制人口、特别是新疆的少数群体和被认为持不同政见的人。它揭示了一个正在努力调整其言论和政策以适应现实的系统,在这个系统中,即使是打着 “培训” 或 “再教育” 的幌子,监禁的时间长短也往往是如此地不确定,以至于当被拘留者被判处有期徒刑时,被监禁者的亲属都会感激不尽。

这些文件说明了新疆复杂的类似监狱的制度,大致可分为四类:临时拘留;“再教育” ;一种被称为 “职业培训” 的较宽松的再教育形式;以及长期监禁。

拘留中心据说条件最艰苦,最拥挤,基本上是审讯和监禁的设施。人们被关在那里,等待调查结束。再教育设施的正式名称是 “教育改造” 营。曾利用政府文件调查过这些营地的 Zenz 说,它们实行的是 “高度强制的洗脑”。那些培训中心据称是为了传授职业技能和其他技能,但却明显像监狱,有铁丝网、高墙、瞭望塔和内部监视摄像系统。

一个公民以一种管道式的方式经历多种类型的监禁是很常见的。乌鲁木齐天山区警方的一份文件描述了一位卷入 “国家安全事件” 的母亲被送进再教育营,然后被送进职业培训学校。

再教育是通过公安局国内安全保卫部门进行的,这是一支侦查跨国犯罪的国内治安部队。这是个 “非常强硬的单位”,经常用来对付异见人士,Zenz 说,“我完全料到那是一个实施酷刑的地方,却无法肯定这点”,他补充说。

当局随后将那位母亲送到职业培训中心,本来 “还是有很多不愉快和胁迫”,Zenz 说,但 “是相对最宽松的了”,并最终导致被释放后继续强迫劳动。“在警察国家,这是最理想的地方,因为你最终能出来”,他说。这类所谓的职业培训中心有别于中国现有的真正的职业培训中心,后者不涉及强迫滞留,而前者,人们会从家中被带走并接受灌输。

2017年在比利时获得庇护的维吾尔族人 Nejmiddin Qarluq 说,拘留的原因并不总是很清楚,因为人们经常被随便逮捕,财产被没收。在 Qarluq 6岁的时候他的父亲被从监狱中释放出来。他自己被判处三年监禁,然后又服了五年半的刑期。他说,他的一个兄弟在1996年被判处无期徒刑,另一个兄弟被判处6年半监禁,现在还在监狱里。他的哥哥、前妻和妹妹在2018年被关进了再教育营。

因为 Qarluq 在14岁的时候就被判刑了,他说,他出狱后的整个生活都在中共警察的监控之下,他根本就没有安全感。而且,他说,在国家的控制下,没有任何自由和隐私,甚至连思想的隐私都没有。

这个数据库中的证据表明,与再教育相比,被拘留率可能远高于外界观察者的看法。这就意味着维吾尔族人和其他人在被关押期间忍受着明显更恶劣的条件。

一份来自威虎梁分局的警方报告提供了整个水磨沟(乌鲁木齐七区之一)被关押和接受再教育的人数信息。当时,2018年2月,该区有803人被再教育,被拘留的人数也差不多,约787人。具体到威虎梁,在押人员的比例更高:在押348人、再教育184人。

Byler 称这是 “一个非常令人震惊的比例,如果我们把这看作是整个地区的常态的话 ”。

“这向我们表明,几乎一半的被拘留者甚至都还没有进入再教育系统,他们只是在接受处理”,Byler 补充道。“这些空间的条件真的很糟糕。如果这些报告告诉我们的是真的,如此多人被关押在这些空间里,真的令人担忧。”

Byler 描述说,拘留营经常 “非常拥挤,根据我们从人们那里听到的消息,由于人满为患,里面的条件非常糟糕 …… 人们有时因为拥挤,不能同时睡觉,因为不能同时躺下来(床其实是一个平台,上面有一块木板,叫 ‘炕’ )。小区里的摄像头不停地监视着,灯光整夜不灭。

相比之下,再教育营的条件要好一些,包括有更大的内院可以活动或教学,更重要的是,有可能被释放的希望 — — 只要 “转化” 教育完成。但数据库中的文件表明,至少在某些情况下,这可能是一个错误的期待。在100多起案件中,文件里讨论了固定期限的再教育刑罚,如两年或三年的刑期。

这些判决似乎是以职业再教育的形式分配给那些人的,往往是在他们被长期监禁之后。文件显示,他们是通过一个叫 “两告知、一倡导” 的方案来实现的,“告知” 显然是指关于极端主义的信息 (在再教育中提供的),“倡导” 是指倡导一种提供刑罚的政策。

在这一制度下,亲属和骨干成员通常会在再教育营中与当事人见面,由法官出具 “预判”,期限为2至4年。有时,某些要求也会伴随着判决,比如掌握汉语技能。2018年10月的一篇报道称,“一些三类人员的亲属在了解到 ‘两告知一倡导’ 工作后,非常高兴,因为这样,至少他们知道自己的亲属需要多长时间才能出来,他们可以事先安排很多事”。

在该数据库中,作为这一政策的众多例子之一,来自2018年11月的报道显示,一名维吾尔族妇女与其弟弟一起前往达坂城的职教中心接受判决。

“我们从来没有听说过有人因为接受再教育而被判刑”,Byler 说。“他们告诉你,你必须赚取积分才能被释放,所以你应该非常努力地接受再教育,但现在他们说其实这些人已经被判刑了,他们的再教育课程需要三年或更长。所以其实就像坐牢一样。这就是这个制度的暴虐之一,一旦你进了集中营,你就永远不知道什么时候能被释放。”

对于一些迫害最严重的活动,再教育似乎也被封闭起来,成为一种选择。威虎梁派出所记录到,对 “非法传教者” 的归宿,列出了50名在押人员,说只有两人在接受再教育。

Zenz 的大部分工作都集中在被官方描述为 “职业技能教育培训中心” 的拘留营。政府将其定位为对那些犯有轻罪的人进行管制的一种比较温和的替代方式,但它们往往是以轻微理由拘留的掩护。尽管强调 “培训” 一词,但这些设施可以像再教育营一样实行强制灌输。

Zenz 此前获得的政府文件曾这样描述再教育:用 Zenz 的叙述,对那些 “认识模糊、态度消极,甚至表现出抵触情绪” 的人,采用 “攻坚式的教育改造”,“确保取得效果”。

一份文件显示,乌鲁木齐七区之一的326名儿童的父母一方或双方都被关押。根据2010年的政府数据,该区人口约为43730人,但维吾尔族人口仅占乌鲁木齐总人口的12%左右。“如果你计算一下该[民族]的成年人口,并注意到有326名学生的父母中有一人或两人被拘留,这似乎是相当可观的”,Zenz 说。

这套文件可在此查阅。⚪️

我要补充,我是出生在新疆并且在这长大的蒙古人,我大概是初中的时候曾经被迫参加了一次第三代身份证的信息录入,采集了血液、声音、虹膜、太多生物信息了,但之后迟迟没有见到什么第三代身份证;高中的时候会有学校的领导和老师到住校生的宿舍翻个人物品,有人因为找出一本《圣经》被带走(学校禁止带手机,而且我当时不在场,没法留下任何证据)