技术巨头不是烟草巨头,至少不仅仅是

【2021年4月20日存档】当您抵制的人开始使用您为了抵制他们而提出的新建议和口号时,您应该反思自己的抵制战略是否真的有效。

【按】去年我们预测过,拜登政府不会真的对技术寡头动刀,但他有可能会做一些样子,尤其是,人们不应该被那些做样子的敷衍所蒙骗。反垄断作为最重要的政治议题之一,公民应该非常谨慎地避免错误的舆论引导。

本文所指出的一个舆论引导是近期出现的典型,它的影响很大,甚至已经进入了中文舆论。希望这篇文章能给人们一些提示。

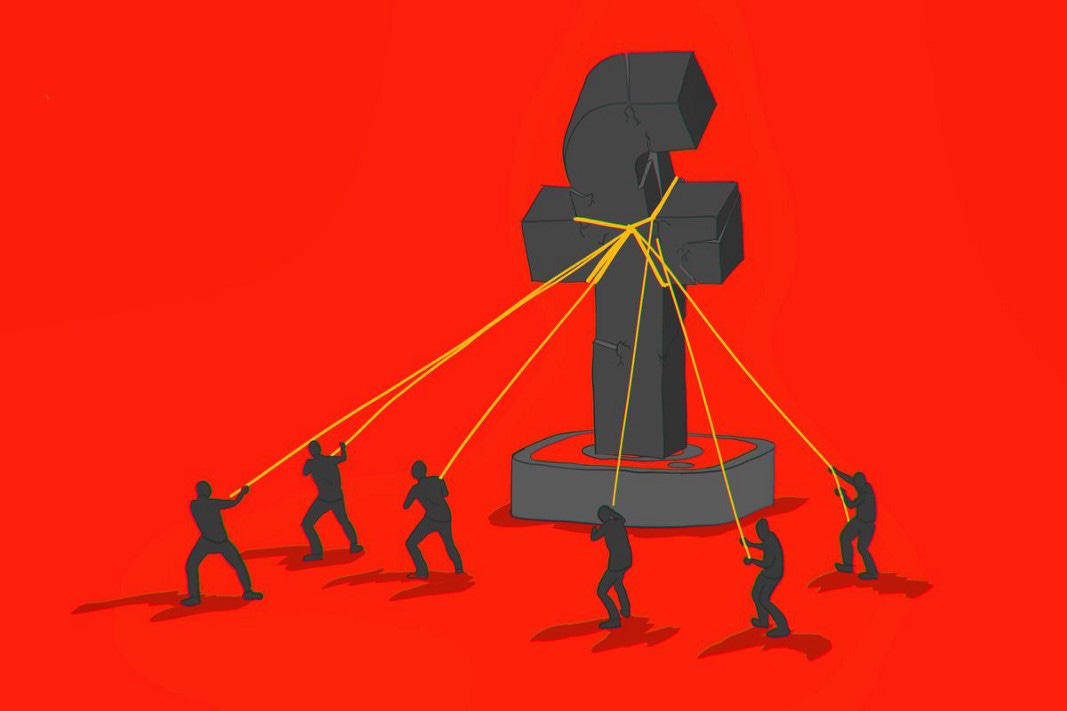

去年12月,联邦贸易委员会(FTC)与四十多个州的总检察长一起宣布,他们将起诉 Facebook 的反竞争行为,他们指控的行为包括该公司此前对 Instagram 和 WhatsApp 的收购。

这些起诉是在众议院 Big Tech 小组委员会听证会和去年秋天早些时候宣布对谷歌进行类似的反垄断调查之后进行的。

在9月份的众议院听证会上,Facebook 前高管 Tim Kendall 发表了一篇演讲,唤起了可能是美国历史上最有力和最知名的反企业权力法律努力的幽灵:对烟草巨头公司的审判。

Kendall 在Netflix那个热门纪录片《社会困境》中作为重要人物出现,他在演讲中告诉国会:“我们并没有简单地创造一些有用和有趣的东西。我们借鉴了当年烟草巨头公司的玩法,努力让我们的产品一开始就令人上瘾。”

【注:Netflix这部纪录片具有严重缺陷和误导性,甚至是危险的,在这里看到具体解释《技术的政治权力,和 “社会困境” 的缺陷:访谈》】

把科技巨头比作烟草巨头,不仅仅是 Kendall 在做这种比较,事实上它已经成为对硅谷展开的反垄断法律战的一个主要类比。纽约时报宣称,听证会是 “科技巨头的烟草巨头时刻”。CNBC 的 Kelly Evans 也是这样做的,但他同时至少指出了,尽管国会和首席执行官们之间发生了戏剧性的对抗,但是,科技巨头仍然保持着公众的知名度,而烟草巨头则不然。

对 Facebook 进行广泛的、多州调查的消息很可能会促使人们进一步将当今的科技巨头和历史上的烟草巨头进行比较。现在发生的事与《烟草总和解协议》(MSA)之间有一些令人信服的联系,该协议是1998年国会的高潮决定,给美国经济的一个珍贵产业带来了大规模的监管改革。

在一系列审判之后,上演了一场政府与企业权力的强大对抗,包括前内部人士的爆炸性证词,并提供了不仅在法院而且可以代表选民实现正义的潜力。

当然,当涉及到产品的成瘾性时,这种比较真正显示了它的优势,这种相似性在 Kendall 的证词中得到了凸显,并且由于《社会困境》那部误导性的纪录片和其他流行的对社交媒体平台的描述,这种相似性已经成为公众反对科技巨头的语话核心。

但是,虽然烟草巨头的类比显然说明了用户在 Facebook 这样的平台上所面临的渴望、强迫和痛苦的某些方面,但无论从历史的角度还是从政治的角度来看,这种比较都值得被重新审视。MSA及其周边的试验为我们提供了针对科技巨头的有用攻击线的见解,但是,这种比较也存在一些风险。虽然平台的日常成瘾性是有害的,但这些产品在我们的经济层面上设计的大规模依赖性才说明了真正的风险。

MSA是之前几年混乱的法律斗争的结果。在此之前,这些公司的共同说法是,吸烟是个人责任问题:他们没有强迫任何人点烟。

故事是这样的:迈克·刘易斯(Mike Lewis)是密西西比州的一位小律师,在他的秘书的母亲因与烟草有关的癌症而奄奄一息时,他去医院看望她,这时他有了突破。他感到沮丧的是,至今没有任何办法让烟草公司承担责任,他想出了一个主意,让起诉烟草公司的原告不是个人吸烟者,而是州政府,因为州政府要对医疗补助和其他医疗系统的费用负责。他们不是吸烟的人,所以 “个人责任” 的问题没有意义。

刘易斯把案子交给了密西西比州总检察长,也就是他在密西西比大学的朋友,他提出了诉讼,联合其他四十六个州、华盛顿特区、美属维京群岛和波多黎各的总检察长,然后向国会请愿,要求进行更广泛的解决 — — 这段故事与近期对 Facebook 提起的多州案件不谋而合。

当1998年11月23日最终达成和解时,四家公司 — — 菲利普·莫里斯烟草公司、R.J.雷诺兹烟草公司、布朗·威廉森烟草公司、和罗瑞拉德烟草公司同意在25年内向各州政府支付2060亿美元,这是美国历史上最大的民事诉讼和解。而且只要烟草销售的收入还在继续,和解金还将继续增长,每年的款项将永久地支付给各州。

该案改变了美国人对公共健康和企业渎职的理解,也改变了围绕广告的讨论,把对万宝路骆驼老乔和其他针对年轻人的宣传活动写进了明确的限制。

这个案子并不是仅仅以反垄断为由进行辩论的。但事实上,烟草业曾以垄断联盟的形式阻止开发更健康、更不容易上瘾的香烟,以及压制那些关于其产品对吸烟者危害的研究,是本案中反复出现的问题。以至于 Tim Kendall 最近的证词主要集中在香烟的有效性和成瘾性如何反映在科技产品中:

烟草公司最初只是想让尼古丁的效力更高。但最终,这并不足以让业务如他们所希望的那样快速增长。 于是他们在香烟中加入了糖和薄荷醇,这样你就可以将烟雾在肺部停留更长时间。在 Facebook 上 …… 我们添加了状态更新、照片标记和点赞,这使得状态和声誉对每个人来说变得更加重要,并为青少年的心理健康危机奠定了基础。

这种比较是很沉重的,虽然它阐述了社交媒体的经济模式和日常社会弊端之间的直接联系。但是,这种比较也不利于将问题拉回到消费者身上。近几十年来,美国反垄断行动之所以如此无效,部分原因就在于,至少在主流的解释中,价格和产品产出被视为衡量一家公司是否利用了不公平垄断权力的标准。

在科技巨头国会听证会期间,曾在幕后发挥关键作用的法律学者 Lina M. Khan 在其研究亚马逊反竞争行为的一篇颇具影响力的论文中,阐述了该平台给当前反垄断模式带来的问题。通过积极压低通过亚马逊销售的零售商的价格,该公司在很大程度上能够规避监管。

自从芝加哥学派经济学在20世纪70年代和80年代帮助重塑竞争法哲学以来,反垄断就受到了有效的阻碍,激发了保守派法律学者 Robert Bork 撰写了《反垄断悖论》。在里根时代,最高法院的裁决经常引用这篇文章,这篇文章实际上将竞争法从旧的镀金时代对付剥削性石油大亨的模式转变成了新自由主义的理解,即 “低价格是有效市场的基础”。

正如 Khan 所写的那样,当涉及到监管巨头科技公司时,要争论的首要问题是消费者定价框架。“反垄断法现在评估竞争时主要考虑的是消费者的短期利益,而不是生产者或整个市场的健康状况。反垄断学说认为消费者享有的低价格本身就是良好竞争的证据” …… 简而言之,顾客永远是对的,这使得反垄断监管机构很难评估科技巨头的权力动态,或者说它外化到其他经济领域的负面影响。

毕竟,从 Uber 的廉价乘车到 AirBnB 的低价酒店,风险投资支持的模式实现对特定市场的垄断控制,都是建立在为消费者创造人为的有利条件上。Khan 的建议是研究技术实践本身是如何反竞争的,比如帮助谷歌优先处理自己的搜索结果的数据收集,苹果电子书市场的掠夺性定价,或者亚马逊的物流优势。

“成千上万的零售商和独立企业必须搭乘亚马逊的铁轨才能进入市场,他们越来越依赖于他们最大的竞争对手”,Khan 写道。

那么,Kendall 的比较的问题在于,它用烟草巨头公司的比喻来坚持对垄断力量的批判,这种批判取决于用户体验,而不是这些公司现在对5万亿美元的经济片区的控制。

谷歌的搜索引擎和亚马逊的云服务是这种控制权的两个直截了当的例子,但我们也可以想想 Facebook 向本地市场团体的转变,或者依靠 Instagram 接触客户的独立卖家的激增。这一点可能看起来很明显,但值得重复的是,谷歌、Facebook 和亚马逊这样的平台更像是基础设施或公用事业,而不是像香烟这样的娱乐商品。这些平台已经摄取了整个经济领域;相对于上瘾,它们在制造物质依赖性方面特别有效。而这种依赖性最终归结于权力,而不是技术效果,技术效果只是一种表象。

密歇根大学法学院教授 Daniel A. Crane 撰写了关于烟草立法的反托拉斯层面和MSA遗产的文章。他感兴趣的是反托拉斯法律框架如何继续与对作为公共健康风险的烟草巨头的监管发生冲突:针对烟草巨头公司的成功反托拉斯案件实际上导致了产品产量的增加和卷烟价格的下降,虽然这正是反托拉斯所要促进的,但这也直接违背了围绕烟草的公共健康政策的目标。

Crane 指出,类似的动态也适用于酒精、枪支、赌博和色情制品。他的解决方案是将这些产品的 “净伤害” 效应作为反垄断框架的一部分来考虑,这样竞争法就不会妨碍其他形式的监管。

直截了当地说,就像 Crane 解释的那样:“如果反托拉斯执法打破了一个可卡因寡头联盟,增加了可卡因的产量,这还是一件好事吗?答案绝对是否定的”。Crane 说,对反托拉斯的主流解释将所有行业一视同仁,而他们应该考虑的是反托拉斯行动是在增加还是减少这些净伤害市场的破坏性影响。

当我们把净伤害作为一个类别来考虑时,很容易就能认识到科技巨头可能是如何符合要求的。但 Crane 对净伤害的解读也澄清了烟草巨头公司带来的一系列不同的问题。

科技巨头公司不是一个可卡因寡头联盟;至少,它 *不只是* 一个可卡因寡头联盟。虽然减少伤害可能提供了一个有用的接触点 — — 社交媒体成瘾是真实存在的,而且毫无疑问,它导致了青少年中较高的自杀率和自残率,但这个比喻对于解决经济实践和科技巨头的经济控制权高度集中的问题来说,它不起什么作用。

将论点建立在社交媒体平台固有的成瘾性或危害性上,是将它们自然化了—— 也就是说,认为某些技术将不可避免地让人上瘾,而不是说某些权力关系将这些技术朝着某一特定方向发展。这也开启了反论,即:“这些产品不一定会让人上瘾或有害”。

作为一种技术,谷歌的搜索栏既不会让人上瘾,也不会有害。与朋友分享照片的做法也不会有害。在那个纪录片《社交困境》中,前谷歌设计伦理学家 Tristan Harris 讲述了当他意识到没有人想要让 Gmail 不那么容易上瘾时,他如何想到科技行业 “迷失了方向”。

但即使 Gmail、YouTube 或 Facebook 摆脱了它们最明显的上瘾性,它们在很大程度上仍然是由剥削性的亿万富翁经营的不受监管的公司。

从科技公司内部解决成瘾问题的技术主义方案,对解决科技权力问题并没有什么作用。

已经有很多证据支持这个结论。随着他们开始受到抨击,像 Facebook 这样的社交媒体网站已经接受了个人责任问题:他们给用户提供了监控和规范自己习惯的工具,并转向强调一套不同的指标。

对 Facebook 来说,这就是减少对点赞和 “网站时间” 的关注,而更多地关注 “有意义的参与”,比如参与当地市场团体和在线社区。苹果公司则给你提供 “屏幕时间”(Screen Time)报告,追踪你的手机上瘾。

如果考虑到烟草巨头公司抵制更健康的香烟的前景,那么科技巨头则更恪守创造一种表面上不那么容易上瘾的产品。所谓的 “数字卫生” 的兴起首先得到了科技创业者的拥护,这很能说明问题。

在科技界反垄断立法方面的杰出声音之一 Tim Wu 所著的《注意力商人》(The Attention Merchants)一书的评论中,Ben Tarnoff 描述了 Wu 的数百页富有洞察力的政策分析是如何以一篇针对注意力经济的道德化论文来结束的 — — 这只是对媒体的批判,自电子游戏、电视、广播、小说,甚至印刷品出现以来,这种批判一直在重复。作为政治信息传递,这些产品的日常破坏性效果无疑是令人回味无穷的。但是 Wu 的技术决定论认为,这些工具必然是有害的,而不是说这种伤害是社会过程的产物,利润空间推动了平台的某些使用。这一点,终究与 Kendall 在国会证词中复兴MSA时采用的成瘾性叙事是无法区分的。

也许烟草巨头的类比中最令人失望的部分与和解的结果有关。虽然这是一个具有里程碑意义的案件,但是,审判几乎没有作为一个正义的光辉标志而结束:烟巨头司继续每年向各州支付医疗费用,和解协议中捆绑了对广告、游说和分销的新限制,但它也受到了一系列令人惊讶的人物的批评。

该和解协议是反吸烟组织的主要争议问题,他们指出,只有一小部分费用被用于反吸烟和公共卫生运动。这些钱的去向并不总是美好的。在加州,MSA的资金被用于支付针对洛杉矶警察局的警察权力滥用诉讼所产生的法律费用。在密歇根州,去年的资金中有很大一部分被用于公私合作。由于对各州如何使用和解资金并没有限制,它基本上成为了参与诉讼的四十六个州的收入来源。

此外,MSA还允许将成本转嫁给香烟消费者。实际上,它充当了一种额外的累退销售税,这意味着,就像一般的香烟税一样,它继续不成比例地影响穷人。

这是一个由卡托研究所等机构提出的问题 — — 卡托研究所并不是一个加入吸烟区对话的最佳人选 — — 他们基本上赞同芝加哥学派的观点,即:价格高于一切,应该是反垄断制度的基础。

一项研究甚至发现,MSA根本没有损害被告烟草公司的财务状况 — — 事实上,这些烟草巨头的价值在和解后甚至还有所增长了。吸烟者继续吸烟,而各州现在依靠烟草公司的伟大成功来维持源源不断的油水,投资者和贷款人觉得风险比和解前更小了。

ProPublica 和 Marketplace 的联合调查研究了金融机构开始为各州政府发行 “资本增值债券” 的方式,以此让这些政府提前拿到和解金,而不是等待年度付款。

换句话说,MSA被证券化了,变成了高风险的债务,在这个过程中只是让私人投资者致富。2014年,每三块钱的结算款中就有一块钱归投资者所有。具有讽刺意味的是,随着美国吸烟者比率的持续下降,情况只会变得更加不稳定 — — 烟草公司的收入减少意味着每年结算支付的资金减少。

我们必须从MSA的错误中吸取教训。我们不仅有机会监管一个 “净伤害” 市场,而且有机会将影响我们生活的技术重新想象成一种公用事业 — — 一种公有的、负责任的和民主的技术。

当当前的反垄断模式试图应对数字经济时,我们也可以思考反垄断如何帮助我们进行大规模的经济规划和管理。关注经济权力集中的非营利组织 “地方自力更生研究所” 的高级研究员 Ron Knox 指出,亚马逊有效地从其平台上产生的任何收入中获取了一部分,“成为了这个本应由民主管理的过程的市场全能守门人”。此外,即将到来的审判也是一个机会,可以谈论科技行业内的有组织劳工;一万一千多名 Facebook 内容审查员所面临的辛劳,他们因工作而产生抑郁症、成瘾和心理健康问题;以及无数因亚马逊的无限提取式商业行为而受苦的社区。

如果科技巨头的诉讼将成为法庭神话的素材,并重振民粹主义对反垄断的支持,那么就需要有一个总体的正义和力量的愿景,能够有效地对这个行业进行清理。

Facebook 的反垄断新闻是有希望的,诉讼中触及到该社交网络对其他科技公司的收购如何为他们提供了大量的数据权力,同时也让 Facebook 在广告市场上获得了至高无上的优势;这也是科技巨头如何重塑经济的核心部分。

所谓厄运滚动的问题不在于滚动,而在于厄运 — — 对我们的可能性被预设、我们的生活变得更加不稳定的绝望;平台经济提供的解决方案,只能让已经无处不在的监控变得更加泛滥,让不平等变得更加具有破坏性。

无论是缓解成瘾还是技术修复,都不能作为反对科技巨头的监管论点的基础。要想象一个超越平台巨头的世界,至关重要的是,我们必须着眼于重新分配和民主控制我们现在所依赖的基础设施的原则。将烟草巨头的策略与科技巨头相提并论可能是一种有用的修辞手法,但是,值得考虑的是,MSA的哪些部分实际上值得复制,哪些部分值得淘汰。⚪️