大国如何瓦解

【 2021年4月13日存档】让我猜猜,在读到这个标题时您是否正在脑补另一个 “大国”?您也许没想错,我们之所以制作这篇文章,正是希望通过它透露一些东西 …… 也许是如今的人们尚且没能想到的

1980年11月11日,一辆满载作家的汽车在雨中的高速公路上行驶,前往马德里的一次会议。该会议的主题是苏联的人权运动,车内有一些长期从事人权运动的活动家:弗拉基米尔·鲍里索夫(Vladimir Borisov)和维克多·范伯格(Viktor Fainberg),他们两人都在列宁格勒精神病医院遭受了可怕的虐待;鞑靼艺术家 Gyuzel Makudinova,她在西伯利亚流亡多年,和她的丈夫作家安德烈·阿马尔里克(Andrei Amalrik),在被捕和被拘禁一段时间后逃到了西欧。

Amalrik 在驾驶。在距离西班牙首都约40英里的地方,汽车偏离了车道,与一辆迎面而来的卡车相撞。除了 Amalrik 之外,车上的其他人都活了下来,Amalrik 的喉咙被一块金属刺穿,可能是转向柱上的。

在他42岁去世时,Amalrik 当然不是最著名的苏联异见人士。著名异议作家亚历山大·索尔仁尼琴曾出版《古拉格群岛》,获得诺贝尔文学奖,并移民美国。核物理学家安德烈·德米特里耶维奇·萨哈罗夫曾获得诺贝尔和平奖,由于苏联政府拒绝给他出境签证,他被迫缺席授奖。但在被调查者、被监禁者、被流放者的神殿中,Amalrik 占据了一个特殊的位置。

从20世纪60年代中期开始,苏联领导人列昂尼德·勃列日涅夫(Leonid Brezhnev)对作家、历史学家和其他知识分子的一系列高调起诉,激发了该国的异见人士。在西方的许多观察家看来,这场新生的民主运动似乎提供了一条缓和冷战的道路。

1968年的夏天,就在苏联坦克开进布拉格的几周前,《纽约时报》为 Sakharov 的一篇关于 “进步、和平共处和思想自由” 的文章留出了三页版面。Sakharov 说,在核武器时代,西方和苏联别无选择,只能合作以确保人类的生存。正如他所说的,这两个体系已经在见证 “融合”。它们必须学会共处,消除国家间的差异,并采取步骤实现全球治理。

对这一切,Amalrik 泼了一桶冷水。1970年秋天,他设法将自己的短篇手稿偷运出苏联。很快,手稿就出现在伦敦的《调查》杂志上。Amalrik 认为,全球资本主义和苏联式的共产主义并没有趋于一致,事实上是越来越远。甚至共产主义世界本身也有分裂的危险。苏联和中国越来越互不信任对方,似乎正朝着一场灾难性战争的方向发展。(一年前,即1969年,两国曾在共同边界发生小规模冲突,造成重大伤亡)

“但 Sakharov 的真正问题”,Amalrik 写道,“是他没有认识到苏联国家和苏联体系 — — 包括国家和共产主义作为一种政治和经济秩序 — — 正在走向自我毁灭”。为了表明自己的观点,Amalrik 将自己的文章标题定为 “苏联会活到1984年吗?”

这篇文章是一个受迫害的异议人士为诊断勃列日涅夫时代的早期弊病而进行的斗争,但 Amalrik 最终确定了一种更普遍的政治综合症:一个大国屈服于自我幻想的过程。

到了20世纪60年代,苏联政府已经将一个在列宁或斯大林统治下公民们认为不可能的国家锤炼成了现实。消费品、单户公寓、太空计划、国际体育英雄、横跨全球的航空公司 — — 苏联社会的成功充分展示了所有这一切。然而,Amalrik 比当时任何一位思想家都更能把握这样一个事实:回顾过去的国家只会衰败。强大的国家以及其居民,在谈到自己的未来时,往往是先天的保守派。他所说的 “舒适崇拜” — — 在看似稳定的社会中,人们倾向于相信 “‘理性会占上风’、‘一切都会好起来的’” — — 具有诱惑力。因此,当一场终极危机到来时,它很可能是出乎意料的、混乱的和灾难性的,以至于没有人能够完全相信它已经走到了这一步。

Amalrik 还提供了一种分析异化的蓝图。方法是练习以您无法理解的最不可能的结果生活,然后系统地,谨慎地进行从假设到为什么的逆向工程。关键不是要选择适合特定结论的证据;宁愿让自己摆脱线性变化的假设,也要考虑一下未来的历史学家如何将曾经难以置信的问题改写为不可避免的问题。

从2020年来看,距离该书出版正好50年,Amalrik 的作品有一种诡异的时效性。他关注的是一个大国如何处理多重内部危机 — — 国内秩序机构的摇摇欲坠,不守规矩和贪婪的政客的狡猾,系统性非法行为的第一次震荡。他想了解让一个社会解体的黑暗逻辑,以及离散的政治选择如何汇集出世界末日的结果。

他的预言是有时间限制的,结束于1984年,但是,今天这个世界依旧不难听到它幽幽的回音。

要想知道大国的结局,最好研究一下最后一个真正的大国。

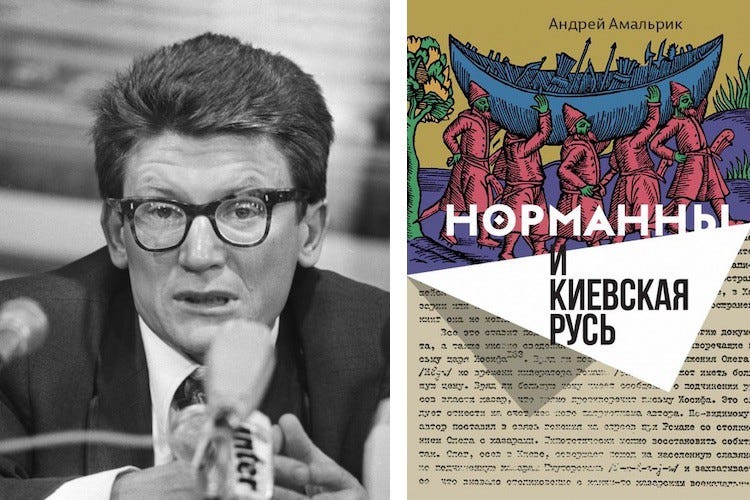

Amalrik 在论文的开头,首先阐述了他对完成这项任务的一些资格。作为一名历史系学生,他曾研究过中世纪公国基辅罗斯,这个公国造就了今天的俄罗斯和乌克兰,他因他的一些发现而遭受打击。

他曾被莫斯科国立大学开除,因为他提出是北欧商人和殖民者,而不是斯拉夫人,才是俄国的真正奠基人 — — 这种说法现在被历史学家广泛接受,但在当时,却与苏联官方的历史叙事相悖。

作为一名知识分子和作家、记者的朋友,他曾与苏联的民主运动密切相关,并了解其主要的参与者。他说,对于西方人来说,他是一条会说话的鱼在鱼类学家眼中所代表的东西:一个神奇的沟通者,一个外星世界的秘密。

Amalrik 说,相信一个人可以通过调查一个国家的主要意识形态潮流来进行政治预测,这是一个很大的错误。人们可能会把自己分裂成对立的阵营,或者被外部专家分门别类:强硬的左派、民族主义者、自由主义者等等。但是,这些群体总是无定形的。他们的成员之间对于什么是正统信仰或一致的政治纲领,几乎没有表现出任何真正的一致。

思考政治分歧的更好方法是观察社会中哪些部分受到变革的威胁最大,哪些部分试图加速变革 — — 然后想象国家如何管理两者之间的差异。

官僚和政客想保住自己的工作。工人们希望有更好的生活水平。知识分子质疑国家认同的旧道理。这些分歧会给国家权力机构带来生存问题。

“自我保护显然是最主要的驱动力”,Amalrik 写道。“[政府]唯一想要的是一切都像以前一样继续下去:当局得到承认,知识分子保持沉默,不因危险和不熟悉的改革而动摇制度。” 但是,在经济转型、社会演进和代际更迭使得一切都不可能像以前那样继续下去的快速混乱时期,会发生什么?

镇压永远是一种选择,但聪明的统治者会有选择地使用他们的权力 — — 比如说,起诉一位作家,或者开除一位触犯领导层的高级官员;甚至更开明的当局可能会 “通过渐进的变化和零碎的改革,以及通过用一个更聪明、更合理的群体取代旧的官僚精英” 来确保政权稳固。

但是,人们应该怀疑那些大肆宣扬改革的领导人实际上在多大程度上致力于实施改革。

《不要相信改革》

各国政府都善于认识到 *其他地方* 和其他时代的错误,但是,它们对建立在自己的基础上的不公正现象却很难判断。Amalrik 认为,苏联这样的大国尤其如此。如果一个国家可以在海洋上航行,无人能及,并将人类送入外太空,那么它就没有什么动力向内审视自己核心的腐朽之处。

“该政权认为自己是完美的顶点,因此,无论是出于自己的自由意志,还是通过向任何人或任何事物做出让步,都不想改变自己的方式。”

与此同时,旧的镇压工具(在苏联的情况下是全面的斯大林主义)已被视为落后和不人道而放弃,现在已经生疏得不能发挥作用。社会变得更加复杂,差异性更大,对国家的要求更高,但却不太相信国家能做到。剩下的是一个比任何人 — — 甚至是那些致力于更新它的人 — — 所能认识到的政治制度要弱得多的政治制度。

当然,没有人曾认为自己的社会处于悬崖边上。当他与他的同志们交谈时,Amalrik 报告说,他们只是希望事情能平静一点,却不知道如何才能做到这一点。

公民们倾向于把他们的政府当作一个既定的事实,好像除了他们一直熟知的体制和程序之外,没有其他真正的选择。公众的不满,在它存在的地方,最常见的不是针对政府本身,而仅仅是针对它的某些缺点。

“每个人都对财富的巨大不平等、低工资、简陋的住房条件、[以及]基本消费品的缺乏感到愤怒”,Amalrik 写道,“只要人们相信似乎总的来说情况正在好转,他们就会满足于坚持改革主义的意识形态和所谓的渐进的希望。

Amalrik 所遵循的分析路线是 Sakharov 和其他持不同政见者所熟悉的。稳定和内部改革总是处于紧张状态。但他随后提出了一个简单的问题,从而实现了飞跃:突破点在哪里?一个政治体系在引发两种反应中的一种之前,还能寻求重塑自己多久 — — 来自那些受变革威胁最大的人的毁灭性反弹?或者变革者意识到他们的目标无法再在现有秩序的体制和意识形态中实现?

Amalrik 警告说,在这里,大国的自欺欺人和自我孤立的倾向使它们处于特别不利的地位。他们将自己与世界隔离开来,几乎没有从人类经验的积累中学习。他们 *想象* 自己能对影响其他地方和体制的弊端免疫。这种同样的倾向可能会在社会上流传开来 — — 各个社会阶层可能都会感到自己与政权隔绝,也彼此隔离。

“这种孤立给所有人 — — 从官僚精英到最底层的社会阶层 — — 都造成了一种几乎是超现实主义的世界图景,以及他们在其中的位置”,Amalrik 总结道。“然而,这种状态帮助维持现状的时间越长,当与现实的对抗变得不可避免时,它的崩溃就会越迅速、越果断。”

没有理由相信这种算计只会威胁到某一特定的精英阶层。在适当的情况下,整个国家都可能成为其最终的牺牲品。在他自己的社会中,Amalrik 确定了这一进程的四个驱动因素:一个是扩张主义、干涉主义的外交政策、和随之而来的无休止的战争所产生的 “道德疲劳”;另一个是长期的军事冲突 — — 在 Amalrik 的想象中,是一场即将到来的中苏战争 — — 所造成的经济困难;第三个是政府会越来越不能容忍公众表达不满,并暴力镇压 “民众不满的零星爆发,或地方暴动”。他认为,当镇压者 — — 警察或国内治安部队 — — “与暴动的民众的民族不同” 时,这些镇压可能会特别残酷,这又会 “加剧各民族之间的敌意”。

然而,第四种倾向才是苏联真正的末日:相当一部分重要的政治精英认为可以通过抛弃与民族资本的关系来最好地保证自己的未来。

Amalrik 推测,这种情况可能发生在苏联少数民族中,“首先是在波罗的海地区、高加索和乌克兰,然后是在中亚和伏尔加河沿岸” — — 这一顺序被证明是完全正确的。

他更普遍的观点是,在严重的危机时期,体制内的精英们面临着一个决策点。他们是紧紧抓住赋予他们权力的制度,还是将自己重塑为明白船要沉的远见者?尤其是,当政权被认为 “失去了对国家的控制,甚至失去了与现实的联系” 时,在外围的能干的领导人就有了保全自己的动机,在这个过程中,干脆无视上级的指令。

还记得我们曾经分析过的 “权力的支柱” 吗?Amalrik 在这里讲述的就是这个意思《活动家如何瞄准6大权力支柱获取最强大的抵抗效果:行动主义(2)》

Amalrik 说,在这样一个不稳定的时刻,某种重大的失败 — — 例如,“首都民众不满情绪的严重爆发,如罢工或武装冲突” — — 就足以 “推翻政权” 了。他总结说,在苏联,这种情况 “将在1980年到1985年之间的某个时候发生”。

Amalrik 只是算错了他的国家解体的准确日期,差了7年。米哈伊尔·戈尔巴乔夫试图实现国家的自由化和民主化,释放出一系列的力量,导致苏联在1991年期间片面消失。那年年底,戈尔巴乔夫卸任了这个在他脚下逐渐消失的大国的领导者职务。

不过,在世界历史事件的政治预言史册上,Amalrik 的准确度可能值得一奖。他对大局的判断肯定是正确的。在苏联的情况下,改革最终与国家本身的延续是不相容的。

当西方学者和政策专家开始撰写自己的世纪末大历史时,Amalrik 已经死了。肯尼迪对帝国过度扩张的危险的警告, 弗朗西斯·福山对自由民主的千禧年颂歌, 以及塞缪尔·亨廷顿论述的新种族主义的文明冲突 …… 但在20世纪90年代初,Amalrik 的作品终于崭露头角。他对苏联解体后出现的情况特别有见地:独立国家的融合,俄罗斯主导的新的准联邦,波罗的海各共和国进入 “泛欧联盟”,以及在中亚,旧制度的更新版,结合了苏联式的仪式和地方专制。美国的保守主义者开始把他作为一种干草原的卡桑德拉。

当全球主义者和反核运动家们在抚摸 Sakharov 并喂养他们自己的幻想与一个暴虐的帝国共存时,论点是,他们应该听从 Amalrik。这样做可能会迫使他们更早地与摇摇欲坠的苏联国家进行对抗,“勃列日涅夫先生,拆掉这堵墙吧!” — — 加速了共产主义的崩溃。

Amalrik 也有很多错误的地方。他误判了苏中战争的可能性,这是他分析的支柱之一(尽管有人会说苏阿冲突是一个很好的替身:一场旷日持久的、令人疲惫的战争,由腐朽的领导人发起,耗尽了苏联政府的资源和合法性)。

他还夸大了与苏联崩溃相关的暴力。它远比任何人预期的要和平得多,尤其是考虑到这个世界上最大的国家中充斥着大量的边界争端、冲突的民族主义和精英的竞争。在30年内,它的继承者之一,俄罗斯,甚至已经重建为一个大国,有能力做一些苏联人从未做到的事:理解和利用其竞争对手的主要社会分化,从美国到英国,具有显著的政治和战略效果。

Amalrik 也没有预见到东西方不同类型的融合的可能性:走向资本主义寡头制,这些寡头沉迷于大规模监视,极度不平等,有选择地遵守人权,依赖全球供应链,结构上易受市场和微生物的影响。他可能会惊讶地发现,这就是 Sakharov 的 “和平共处” 最终采取的形式,至少在一段时间内。

“苏联的火箭已经到达了金星”,Amalrik 在他1970年的文章结尾写道,“而在我生活的村庄里,土豆还在用手挖。” 他的国家曾投资追赶对手(赶英超美),它曾努力作为一个全球超级大国进行竞争。但是,一些基本的东西却无人问津。它的公民在经济发展的道路上停留在不同的站点上,彼此之间和他们对统治者都不太了解。

Amalrik 认为,在这种情况下,逐步民主化和与西方进行富有成效的合作的未来只是一个幻想。面对一连串的外部冲击和内部危机,面对国外更有活力、更有适应力的竞争者的追捧,他的国家所拥有的生命力远不如当时任何人所能看到的。

所有国家都会结束。每个社会都有自己的岩底,被黑暗遮蔽,直到冲击迫在眉睫。

Amalrik 写道,在六世纪时,罗马论坛上就已经有山羊在吃草了。作为一个自身状况的理论家,他在很多方面都是一个宿命论者。他认为,苏联缺乏灵活的能力,无法进行制度上的撼动性改革并继续生存。他是正确的。但他更广泛的贡献是向其他结构不同的国家的公民展示了如何居安思危。他提供了一种技巧,可以使人们深入了解最深奥的政治神话,并时不时地提出可能摆在边缘的问题。

这种方法不会揭示政治不朽的秘密 (记得论坛上的那些山羊),但是,在系统地研究可以想象到的最坏结果的潜在原因时,人们可能会更聪明地了解现在需要做出的困难的、改变权力的选择 — — 那些将使政治更适应社会变革、使自己的国家在历史舞台上更有价值的选择。

📌 有权势的人不习惯于这样思考。但在较小的地方,在持不同政见者和流离失所者的群体中,人们不得不熟练掌握这些自我探索的艺术。

我们应该在这里呆多久?我们在箱子里应该放什么?在这里还是在那里,怎样才能发挥我的作用?在生活中,就像在政治中一样,无望的解药不是希望,而是计划。⚪️