所有人都希望自己是成功者,铺天盖地的励志书诱骗了一代又一代举步维艰的底层年轻人,残酷的竞争让人们无暇品味关爱和怜悯,为了 “往上爬” 不惜作弊和贿赂、甚至恶劣地伤害他人 …… 因为这个社会只会奖励成功,它无情地惩罚失败者。

此前我们发布过另一本书的介绍《这个世界需要更多 “失败者” 的传记》,您足够看到,在120多年前描绘出一个民主化的互联网模型的人绝不应该是 “失败者”,然而今天,我们这些被监视资本主义的专制互联网剥削的人们却几乎没人知道他,只因为他是 “失败者”。

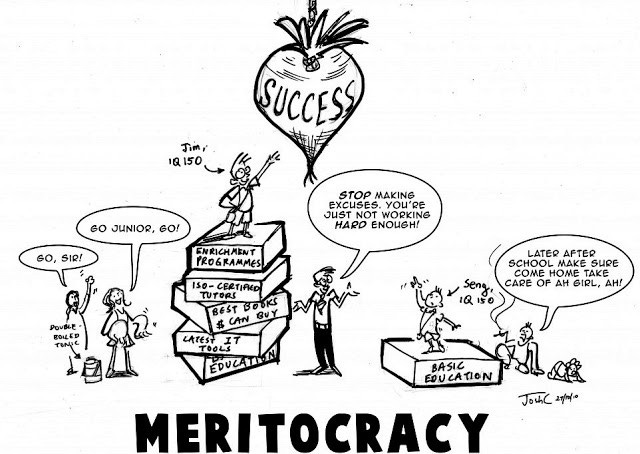

人们从小就被教育了功利主义,这也许就是为什么价值越高的内容越无人分享 —— 谁会拒绝独占知识的机会呢?大学录取已经成为这个社会功利机器的支点,你的社会 “价值” 深深地取决于你所上的大学,以至于有钱的父母愿意违法,以确保他们的孩子获得录取的大学层级略有上升。

同类现象还有非常多,那么,问题出在哪里?

这里有两本新书,提出了这个很尖锐的问题,但芝加哥大学哲学系副教授 Agnes Callard 对这两本书的结论有一些不同意见。您可以在这里下载这两本书:https://www.patreon.com/posts/ru-guo-ni-shi-50264467

您对自己的生活有一定的发言权,然而您的生活也受制于您无法控制的力量。那么,要强调这个故事的哪一部分呢?保守派倾向于把玻璃杯看成是半满的,既强调对结果的主动控制,也强调个人对结果的责任;而进步派则更倾向于强调外部因素的因果作用 —— 即使这些因素在某种意义上是 “内部因素”,比如一个人的基因构成,并告诫我们要站在对不良结果不加指责的一边。

教育家和散文家弗雷德里克·德波尔(Fredrik deBoer)认为,有一个领域是这种政治模式崩溃的地方:在关于学术成就的对话中。在他的新书《对聪明的盲目崇拜》(The Cult of Smart)的导言中,德波尔引用博主斯科特·亚历山大(Scott Alexander)的回忆来阐述这个难题,亚历山大说,“我曾因英语得了A而受到表扬,却因微积分得了C-而受到指责”:

每次我在英语课上被当做榜样推出时,我都想直接撞死。我没有那样做!我根本没有学习,一半的时间都是在上学路上的车上做作业,那些参加全州比赛的作文都是随口一说的,根本没有一点真功夫。赞美我的任何一点,似乎现在看来都是完全不公平的。

而另一方面,直到今天我还认为我应该得到一个该死的雕像,因为我在微积分I中得了 C-。 它应该放在学校操场的中心,并有一块牌子,上面写着:“斯科特·亚历山大,他通过不懈的努力,成功地通过了微积分I ……”。

亚历山大想知道,为什么赞美和指责要追踪明明是天生的东西?他认为,“怜悯、富有同情心和进步的立场,就应该否认人们的饮酒问题 — — 或者肥胖,或者抑郁症,或者偷窃癖 — — 是由他们自己造成的:我们不应该把精神或身体上的疾病归咎于人们,不应该坚持认为这些疾病可以通过足够的努力来克服。但是,德波尔指出,“这种思维在同样的进步圈子里却是被厌恶的 — — 当它应用到学术能力上时” 。为什么正是那些怜悯遗传性疾病的人,却把学业成功当作纯粹的努力问题?

德波尔认为,部分原因是进步人士过于草率地否定了有关智力的科学研究。面对科学种族主义的黑暗遗产,进步人士急于否认群体层面智商差异的说法,但在同一时间,他们最终否认了显示个人智商至少有50%可遗传性的科学。亚历山大和德波尔都认为这是一个错误。他们提出,我们只有正视个人智商差异的硬伤所带来的影响,才能始终如一地同情和进步:学业上的成功和失败并不比心理健康或疾病更 “应当应然”,把它们当作是 “应当应然” 来对待是残酷的。

对于德波尔来说,这个论点不仅本身很重要。它是他在书中批判当下的功利主义教育制度的核心。《对聪明的盲目崇拜》这本书以一位经验丰富的教育家的说服力写成,正如他所说的那样,是一本 “为没有天赋的人祈祷” 的书,既关注他们的 “困境”,也关注教他们的人的困境。

他慷慨激昂地呼吁现实主义,既要考虑到智力上没有天赋、学习上没有动力的学生能取得什么成就,也要考虑到学校系统能做些什么来解决社会的弊端。德波尔渴望建立一个平等的社会,感叹我们拥有的权利和财富的不平等,但他并不认为教育制度是实现平等的杠杆。他认为,强加 “更高的标准” 只会降低毕业率,同时也会惩罚那些缺乏奢侈感的学校,把有困难的学生踢出去。“告诉我你的学生是如何被分配到你的学校的”,他写道,“我就可以预测你的结果。”

德波尔在书中开篇就讨论了2019年的 “校队蓝调” 大学招生丑闻。哈佛大学哲学家迈克尔·桑德尔在他的新书《优绩的暴政》中也做了同样的论述。两位作者都用这一事件来说明,大学录取已经成为这个社会功利机器的支点:你的社会 “价值” 深深地取决于你所上的大学,以至于有钱的父母愿意违法,以确保他们的孩子获得录取的大学层级略有上升。而父母对孩子隐瞒自己的行为,是因为他们希望孩子觉得是自己赢得了这种地位。

但桑德尔和德波尔都明确表示,他们的目标不是这群违法者。不是那些合法地用大量捐款换取录取的父母,也不是富裕家庭的孩子在童年旅程的每一步都处于优势地位;在两位作者看来,道德问题不在于我们没有达到择优录取的理想(尽管我们做到了),而在于我们一开始就把它当作了理想。任何将经济和社会地位与学习成绩挂钩的制度,本质上都是糟糕的。

桑德尔和德波尔一样,最根本地反对唯才是举的道德自诩:如果我们相信我们的成功取决于自己,我们就会把成功归功于自己,把失败也归咎于自己。唯才是举的积极自信心的道德观 — — 桑德尔称之为 “上升的修辞” — — 产生了 “道德上没有吸引力的态度”,即 胜利者的傲慢和失败者的怨恨。这反过来又会导致社会纷争,人们难以联合起来。

桑德尔广泛涉猎了唯才是举的历史和政治,将其作为一个人道德价值的(认识论)证明。他将生产效率越高的人应该得到更多金钱回报的观点定位在F.A.哈耶克和弗兰克·奈特的古典经济自由主义、甚至约翰·罗尔斯的福利国家自由主义中。桑德尔承认,这些思想家以效率为理由来证明他们所提出的社会制度的合理性,明确否认任何关于更有生产力的人 “更有价值” 或 “应该得到更多” 的说法。但桑德尔还是把他们的观点看作是当下时代道德自负的进化祖先:“自由市场的自由主义和福利国家的自由主义为他们正式拒绝的对成功的功利主义理解开辟了道路”。

在桑德尔讲述唯才是举的起源时,关键的一步是讲述前哈佛大学校长詹姆斯·科南特如何在20世纪40年代改变大学的故事。通过 “一种悄悄的、有计划的政变”,桑德尔解释说,科南特设立了SAT考试,并将公立学校重新设想为一种分类功能:它们本身不是目的,而是 “为[特定的]目的而重建”,作为新的精英阶层的招募场所。科南特正在激活托马斯·杰斐逊曾经提出的一个计划,他曾这样描述:“20个最好的天才将被每年从垃圾中挖掘出来,并由公共费用进行指导。”

在当下,桑德尔指出了非常广泛的现象,这些现象要么是唯才是举的原因,要么是唯才是举的结果:民粹主义的政治动荡、直升机式育儿、全球化、技术主义、反移民情绪的兴起、向知识经济的转型、2008年的金融危机、关于气候变化的争论、美国人和欧洲人之间的文化差异、二十岁到二十四岁的年轻人自杀率的上升、不平等的加剧、美国制造业的衰落、证书主义。当他的讨论在这些领域中游走时,指导性的线索是这样的说法:唯才是举将社会组织成了自我满足的赢家和痛苦的输家。

桑德尔声称 “当今政治中最深刻的分歧之一是有大学文凭的人和没有大学文凭的人之间的分歧”,这显然是有道理的。但我并不完全被他关于一个国家被傲慢和怨恨所分裂的故事所说服。首先,他在描绘 “赢家” 形象时引用的经验数据并不意味着对 “赢得” 地位的自满:他描述了 “特权青年中的心理健康流行病” 和 “富裕家庭的年轻人中过多的情绪困扰”,包括那些最终进入精英学校并表现出 “前所未有的困扰” 的人。这听起来不像是狂妄。至于他归咎于非精英的怨恨:怨恨是那些拥有较少的人的特有态度,他们认为自己应该得到更多。如果桑德尔说非精英们为自己的失败而自责是正确的,那么我们可以预测,这种自我理解的主要表现形式将是羞愧和沮丧,而不是怨恨。

如果您错过了《生活如何变成了一场无止境的可怕竞争?精英政治的圈套》

人类被赋予了等级制 —— 我们对自己与周围的人进行衡量,并努力改善我们自己的相对地位 —— 但是,与此同时,我们对自己的真实情况感到不满。这种困境是两方面驱动的产物。

首先,人们受到归属感的驱使,因此有动力既要使群体受益,又要被承认为群体的正式成员。对于这种驱动力,一些积极的词语是 “合作” 和 “无私” ;一些消极的词语是 “循规蹈矩” 和 “绵羊”。其次,人们倾向于把自己从群体中分离出来,从群体中脱颖而出。当我们赞同这种倾向时,会把它描述为 “追求卓越”,并称这样的人 “非凡” 或 “独立”;当我们不喜欢这种倾向时,就会用 “不合作” 、“利己主义” 等词语来指责这样的人 “竞争强势” 或 “贪婪”。在积极和消极的词汇之间切换,是我们人为地将这些交战的动力装进一个社会秩序的方式之一。

人们希望脱颖而出,人们不希望孤独。桑德尔和德波尔认为,我们应该放弃第一种欲望,以便更好地满足第二种欲望:减少等级制度,以换取更多的团结、同情和平等主义。他们的书中提出了一种理想的转变:放下拼搏、机会、个人成就和自信心、以及积极肯定的语言;他们鼓励人们把成功更多地看成是由于好运气,而不是通过努力工作得来的,希望这种不那么理想化、更宿命论的做法能促进群体的凝聚力。桑德尔说,“幸运伦理欣赏超出人类理解和控制的生活层面”。

这种目的最明显的莫过于这两本书对我们当前秩序提出的具体改变:德波尔希望12岁的孩子有权选择辍学,桑德尔则建议精英大学的入学实行抽签。虽然我不怀疑每个作者都相信这些建议会改善世界,但是他们在书中的主要关注点显然不是公共政策:他们的具体建议只占了几页,位于书的结尾附近;相反,他们的主要任务是指明我们的意识形态 — — 首先是我们的言论,最终是我们的价值观 — — 应该转变的方向。我们需要学会接受一些12岁的孩子根本不适合上学的事实;我们应该停止对精英大学的选择性的评价。

那么,应该如何看待这个项目?意识形态中的文化转变确实发生了,桑德尔和德波尔可能正在捕捉到一个趋势:也许我们的社会正在向一个不那么 “出众”、更加 “适合” 的模式转变。事实上,引人注目的是,保守派专栏作家罗斯·杜萨特(Ross Douthat)也曾以非常相似的方式批评过唯才是举制度:“唯才是举的秩序坚持认为高成就者所拥有的一切都是理所当然的” 。但作为一个哲学问题,桑德尔和德波尔并没有提出一个令人信服的论点,即:我们有充分的理由放弃 “赚取” 和 “成就” 以及 “愿望” 的修辞。这是因为,虽然两位作者都强调他们的观点是对功名概念本身的反驳,但实际上他们的目标只是挑出了我们对功名概念实例化管理的偶然事件。

回到开头的难题。为什么人们更倾向于让遗传学对(缺乏)心理健康负责,而不是对(缺乏)学术或智力成就负责?我认为这没有德波尔和亚历山大所争论的那么令人费解。这两种情况之间有很大的区别。一个人的生活结果在很大程度上是他的遗传禀赋的一个函数,这是一个科学真理(不仅仅是在智力问题上,无论如何定义,而且是在许多其他行为和身体特征方面)。然而,遗传学的科学不能告诉我们这一事实的伦理后果是什么 — — 更具体地说,科学不能告诉我们这一事实的伦理后果对所有特征都是一致的。因此,即使从遗传学的角度来看,心理健康和智力是同样可以遗传的,这也不意味着我们对这些事实的伦理反应应该是一样的。而事实上,可以说不应该是这样。

精神健康、体重调节或药物滥用的问题在规范上是两方结论:相关的结果要么是正常的,要么是不正常的。相比之下,成就在规范上是三方结论:它可以是亚正常、正常或超正常。在两方的情况下,我们只需要避免因不正常的情况而责备人们,而在三方的情况下,我们既要避免因不正常而责备,还希望能够对超正常的情况给予肯定和赞扬。在两方案例中,我们通过把结果归咎于遗传学而得到了我们想要的一切 — — 但在三方案例中这样做会挫败一个(伦理)目标。

让我用田径的案例来说明。每个人都知道田径成绩有很强的遗传成分,然而很显然,我们并不认为它是 “完全由于基因” ,甚至不是 “由于基因加运气”。竞技明星作为年轻人的励志人物,让人们感觉自己也有可能做出一番大事业。大自然也许会给你身高或敏捷的反应,但运动上的优秀也需要多年的共同努力。通过这种努力,我们认为明星们的成就是自己挣来的。我们认为大多数人不适合做运动,而那些成功的人是靠自己的努力取得的,这两者之间并没有矛盾。要对胜利者给予肯定、欣赏和赞扬,你不需要认为运动失败者 — — 包括我自己在内 — — 要怪就怪自己不够努力。对运动失败者的仁慈并不需要以对胜利者的冷漠为代价。

人们赞美谁、指责谁的问题不是一个科学问题,而是一个道德问题;除了认真考虑我们希望生活在什么样的社会中之外,没有办法回答这个问题。本着这种精神,我想提出一个新的候选方案,即 “同情、体恤、进步的立场” 应该是什么样的。首先,我们应该倾向于把人们的成就归功于真正属于他们自己的,是辛勤工作和勤奋的正当成果,值得骄傲和享受的成就感;其次,我们应该倾向于把失败的原因解释为基因、社会经济障碍、运气不好等等 — — 这些都是人们无法控制的东西 — — 这样的方式可以使我们清楚地认识到,对失败的回应所需要的态度是同情和愿意帮助。成功者应该为自己感到骄傲,当他们看到别人失败时,他们应该同情和理解。

人们很少应该甚至完全不应该失败,但人们通常值得他们的成功。为了证明这种不对称性是一致的,请考虑一群努力的朋友之间的风气。当我的一位学术界朋友面临职业挫折 — — 论文被拒、找工作无果、被拒绝终身教职时 — — 我们其他人都会以同情和怜悯的态度来回应。 我们绝不会说:“这是你的错,因为你不够努力”。除非是在真正特殊的情况下,我们不会自作主张地去责备、指责和谴责我们的朋友。但当同一个人取得一些胜利时,我们通常会祝贺她的努力成果。我们对她的成就表示赞许,而不责备她的失败。我们不应该认为,这种情况必须归结为:要么是和蔼可亲地夸大某人在他的胜利中所扮演的角色,要么是善意但欺骗性地淡化他对失败的责任。在我们的回应中不需要涉及白色谎言,因为在道德上,对机会在成功和失败中的作用作出不对称的回应是正确的。简单的事实是,你可以赞美一个学生得了A,而不责怪他得了C,事实上你通常应该这样做。

我相信我们应该赞扬所有的成就,包括特权阶层的成就:富人的才能不会神奇地自行发展;但我们也应该认识到,当人们不得不克服实质性的障碍来获得他们的地位时,他们客观上取得了更多的成就,甚至应该为自己感到特别的骄傲。

我们可以这样说,但不能诋毁那些面临较少障碍的人,当然,作为一个社会,应该致力于尽可能多地消除这些障碍 — — 同时认识到桑德尔和德波尔的意见的真实性,即:竞争环境永远不会完全平等,因为有些 “障碍” 是内部的。不过,与桑德尔和德波尔所争论的相反,尊重竞争环境的基本不平衡性是与奖励成就兼容的。如果对成就的肯定意味着对缺乏成就的指责,那就不兼容了。但是,只有当成就在规范上是两面性的时候,才会出现这种情况;事实上,它是三面性的。

最后,请允许我把这些关于成就的哲学思考带到我们分配物质奖励和社会地位的社会经济体系中来 — — 桑德尔和德波尔的反对意见最终是针对这个大问题的。我所提出的论点提供了一种方法,使人们对应该如何分配财富、荣誉、名声和认可等 “利” 的问题的回答,与我们对应该如何分配贫穷、羞耻、痛苦和不稳定等 “弊” 的问题的回答分开。

剥夺某人过上体面生活所需的基本条件是一种惩罚,可以说,除了犯有严重错误的人之外,没有人值得被这样对待。你可以认为每个人都应该过上体面的生活,也可以认为有些人凭借他们所取得的成就,应该得到更多。而且 — — 这就是接受我一直在争论的不对称性所带来的结果 — — 你可以认为A应该得到物质或社会奖励,因为B没有机会产生的成就(比如说,由于遗传原因,或者由于性别歧视,或者纯粹是运气不好)。事实上,机会在A的成功中起了作用,并不能使我们因此而对他的奖励失效。但是,我们可以而且应该奖励A的事实,并不意味着允许我们因B的不成功而惩罚他。B应该得到体面的生活,即使她从未赢得我们(有理由)只给予A的奖励。

因为德波尔和桑德尔针对的是浸淫在体面之下的合法性,但对于那些处于优越地位的人他们没有给出任何独立的论证 — — 但这才是精英政治的真正所在。唯才是举是为了奖励成功,而不是惩罚失败。考虑一下1992年的电影《格伦加里·格伦·罗斯(大亨游戏)》中著名的 “激励”演讲:

我们在这个月的销售竞赛中增加了一点东西。 众所周知,一等奖是凯迪拉克Eldorado。有人想看二等奖吗?二等奖是一套牛排刀。三等奖是,您被解雇了!

在二等奖和三等奖之间,每个人都会感到心悸。这时候,唯才是举就会被扭曲变形,变成一种惩罚性的卑鄙行为。如果我们对成绩优异者的奖赏分配制度取决于对非成绩优异者的降格惩罚,那就是对我们的精英制的打击;如果唯才是举最终不仅决定了成功的极致,而且还把不成功的人贬低得一文不值,那就是唯才是举的腐败,应与种族主义和性别歧视等更被公认的腐败一起受到谴责。这就是为什么说桑德尔和德波尔把一种(惩罚性的)成才模式的偶然不完美与对成才本身的批判混为一谈了。

当然,成功的伦理学充满了结症。一方面是只因天赋和努力而给予的东西,另一方面是属于所有人的东西,无论成就如何,都不容易划清界限。“多少钱才够过上体面的生活?” 这个问题很难回答,除了内在的困难之外,答案还会随着时间的推移而变化。教育是、或许永远都是一个战场,解读桑德尔和德波尔建议的政策干预的一种方式是,把他们看成是对在这个舞台上划清界限的分歧。德波尔的建议是,我们变得愿意接受一些12岁的孩子不愿继续上学,这是一种把线划得比较低的方式 — — 高中已经是 “额外的” 了 — — 而桑德尔提出的以抽签为基础的大学招生,则把线划得很高:即使是大学教育也不应该根据天赋、承诺或成绩来分配。

构建一个非惩罚性的唯才是举制度并不简单,就像构建一个非种族主义或非性别歧视的唯才是举制度、或一个不偏向于富人的唯才是举制度一样。但这是一个非常值得的项目,因为非惩罚性的功利主义为我们提供了将我们对合作性社区的渴望与我们对个人卓越和成就的承诺相结合的前景摆在了前位 —— 不仅仅是在口头上,而是在现实中。

桑德尔和德波尔敦促我们在前者的祭坛上牺牲后者。但如果我们能同时实现这两个目标,那就没有必要牺牲其一了。一个更仁慈、更有同情心、更进步 —— 也就是说,更少的惩罚性 —— 的政体将给我们带来世界上最好的东西。

对两位作者来说,根本问题不是如何在边缘地带修补我们的现行制度,而是我们应该把目光放在什么样的理想上,即使它不一定能立即实现。德波尔承认:“毫无疑问,有些人会说这是幻想。他们会说,这样的社会不可能存在”。但这一观点是以一个错误为前提的,即:他假设我们必须放弃功利性的奖励,以使我们摆脱功利性惩罚的祸害。我说,既然我们在做梦,那就做个更好更大的梦吧。⚪️

这篇文章完全无视社会因素(如文化资本),过度强调基因:它是“自变量”,这是真理!基因不可改变,夸大它对现状的影响,自然推出个人能力欠缺也是难以改变的,我们只要宽容。基因解释把问题自然化,掩盖权力关系,阻止人们质疑文化再生产结构:制造愚蠢的文化工业,知识access的分布不均等。唯基因论宣称,被社会压制的潜能从一开始就不存在。