R 为什么今天的抗议活动没有导致革命?

【2021年6月1日存档】今天的抗议活动更多是由于对社会和经济不平等的愤怒,而不是对政权的根深蒂固的不满

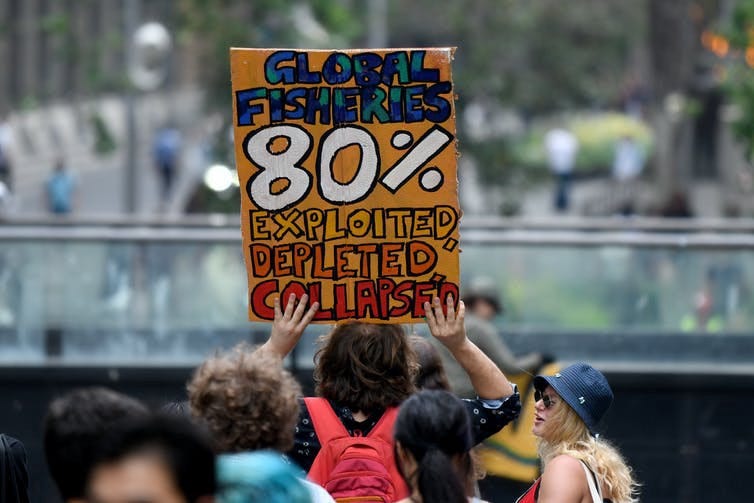

当下是一个对现状充满暴力挑战的世界,从智利和伊拉克到香港、从加泰罗尼亚的独立运动到全球环保运动反抗灭绝(Extinction Rebellion),这些抗议活动在媒体上通常被简单地描述为对 “制度” 的愤怒的表达,并且非常适合电视新闻报道,它们在屏幕上以15秒的色彩、烟雾和有时是血腥的形式闪现。

这些都是规模巨大的反抗运动。例如,智利有100万人参加示威,次日19人死亡,近2,500人受伤,2,800多人被捕。

该如何理解这些抗议运动?它们是革命性的吗?或者仅仅是一系列壮观的愤怒爆发?它们是否注定要失败?

革命的主要特征

作为研究1789–99年法国大革命的历史学家,墨尔本大学 Peter McPhee 经常探讨现代世界五大革命之间的相似之处 — — 英国革命(1649年)、美国革命(1776年)、法国革命(1789年)、俄国革命(1917年)和中国革命(1949年)。

今天的一个关键问题是,我们目前看到的反叛运动是否也是革命。

从五大革命中总结出的革命模型可以告诉人们很多关于它们为什么会发生和为什么采取特定轨迹的原因。

其主要特征是:

长期压迫的积累,以及与当权者不一致的社会政治意识形态的流行

广泛抗议的短期诱因

当部分武装部队投靠叛军时,当权者无法控制的暴力对抗时刻来临

巩固反对现有政权的广泛胜利联盟

革命联盟分裂,群雄逐鹿

当革命领袖成功地巩固权力时,重新建立新的秩序

为什么今天的抗议活动不是革命性的?

上述这种模式表明,当代世界的抗议运动并不是革命性的,或者说还不能算是。

最有可能成为革命的抗议运动是伊拉克,该政权已经表现出杀害本国公民的强烈意愿(仅10月份一个月内就有300多人被杀);这表明任何对示威者的让步都将不可避免地被认为是不够的。

香港的抗议运动被强行确立的 “国安法” 终结,但整个抗议活动期间似乎并没有大量的警察或军队叛逃到抗议者队伍中,这可能非常说明问题。

这是战术问题,具体解释见《活动家如何瞄准6大权力支柱获取最强大的抵抗效果:行动主义(2)》

人们的愤怒程度远高于反叛的程度;单纯的反叛很少会变成革命。

所以,很有必要区分改变社会和政治结构的重大革命、武装精英的政变、和针对特定问题的普通抗议形式。一个例子是2019年厄瓜多尔发生的大规模暴力抗议活动,迫使政府取消了一揽子紧缩计划,并最终取得了成功。

香港和加泰罗尼亚的抗议活动属于另一种类型:它们的目标有限,只是为了政治主权,而不是为了更普遍的目标。

那么革命是什么样的?

1、所有成功的革命都是在一开始就建立了广泛的联盟,因此一系列社会团体的深层不满都能围绕着反对现政权而凝聚起来。

2、所有革命都是从群众支持开始的。因此,英国的反抗灭绝 (Extinction Rebellion) 很可能只能在推动不情愿的政府在气候变化方面做更多工作的温和目标上取得成功,而无法在实现更远大的宏伟目标上取得成功。

3、由随机选出的普通人组成的全国公民大会,提出改革方案。

4、群众抗议如果不能围绕核心目标建立团结,也会失败。例如,“阿拉伯之春” 在2010年开花结果后带来了许多希望,但是最终,除了突尼斯之外,其他地方都未能带来任何有意义的变革。

5、革命联盟可能会迅速瓦解,陷入内战 (如利比亚),或未能及时解除武装部队的战斗力 (如埃及和叙利亚)。

为什么会有这么多的愤怒?

要理解今天如此明显的愤怒,最根本的是 “民主赤字” 。这指的是公众对20世纪90年代全球民主改革的高潮 — — 伴随着经济全球化的警笛声 — — 所产生的高度不平衡的社会结果的愤怒。

这种愤怒的一种表现是民粹主义政客们熟练地抓住了恐惧的仇外心理的兴起,最著名的是特朗普,但也包括从巴西的贾伊尔·博索纳罗到菲律宾的罗德里戈·杜特尔特、以及匈牙利的维克托·欧尔班等许多人。

在其他地方,愤怒的是民众而非民粹主义。在从黎巴嫩和伊拉克到津巴布韦和智利的动荡中,人们的怨恨尤其集中在精英们无视透明度和公平公平的基本准则,把政府的钱装进自己和亲信的口袋里,从而导致大量腐败泛滥的证据。

当今动荡的大背景还包括联合国在试图通过基于规则的国际体系提供替代性领导力的过程中举步维艰。

世界经济状况也起到了一定的作用。在经济增长停滞不前的地方,轻微的价格上涨不仅仅是刺激因素,它们会直接爆发成叛乱,比如最近黎巴嫩对WhatsApp征税和智利的地铁票价上涨。

这两个国家的民众已经有了根深蒂固的愤怒。例如,智利是拉丁美洲最富裕的国家之一,但是在经合组织的36个国家中,智利是收入平等程度最差的国家之一。

具有新特点的反叛运动

虽然一次性的反叛运动不可能导致革命性变革,但我们正在目睹具有新特点的21世纪的反叛运动。

了解抗议和反叛的长期历史和性质的最有影响力的方法之一来自美国社会学家查尔斯·蒂利(Charles Tilly)。

蒂利对欧洲历史的研究发现了两个关键特征。

首先,抗议的形式随着时间的推移而变化,这是经济和政治结构更广泛变化的功能。例如,前工业社会的粮食暴动让位于现代世界的罢工和政治示威。

而今天,“反抗灭绝” 的跨国影响是一个新的全球时代的表征。此外,还出现了新的抗议战术,如香港的快闪和列侬墙。

蒂利的第二个理论是,集体抗议,包括和平的也包括暴力的,都是地方性的,而不是如1789年或1917年那种持续数年重大的革命动荡。它是包括国家在内的权力 “竞争者” 之间冲突的持续表现。它是所有社会历史结构的一部分。

即使是在2019年的澳大利亚这样一个稳定和繁荣的国家,围绕着对共同利益的承诺,也有一种深深的愤怒。这是由于在气候变化和能源政策方面缺乏明确的领导力,自私自利的公司治理和堡垒政治造成的。

所有这些都表明,如果总理斯科特·莫里森认为他可以决定当代澳大利亚抗议活动的性质,甚至减少抗议活动,那么他不仅是白费劲,也足够证明他对历史的一无所知。⚪️

We live in a world of upheaval. So why aren’t today’s protests leading to revolutions?