今年5月,中国的大象迁徒事件引发了几乎是全世界的瞩目,热门照片和视频以很多语种的形式被广泛热议。大象成了网红。政府利用这一热门事件打造 “可爱” 的形象,然而,事实上它是不断扩大的经济行为的结果。

这群大象向北跋涉了500多公里,直到6月6日到达昆明市郊区。然后,在护卫队提供的水果的诱惑下,它们转了个弯,开始向南走。

6 月 2 日,习近平告诉中共高级官员要展示 “可信、可爱和受人尊敬的中国” 的形象,标志着中国共产党外交方式的转变。此后外交部发言人华春莹也在推特上发布了大象泥浴的视频,以 “可爱” 做宣传。

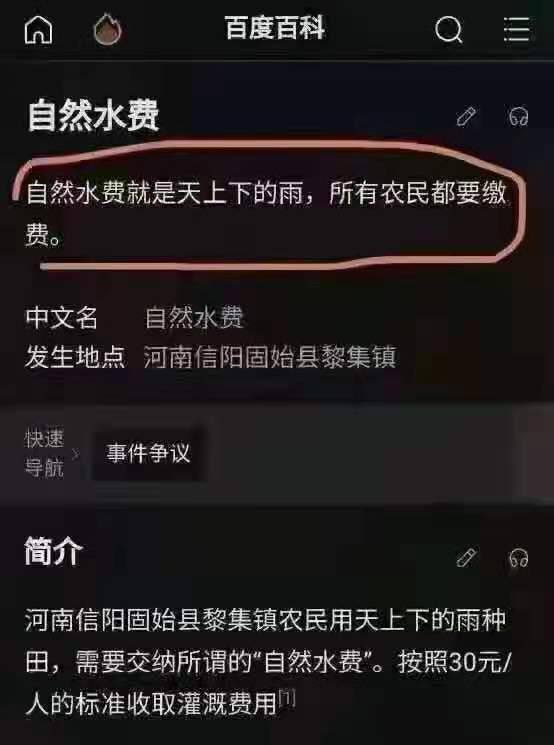

而截止6月底,象群已毁坏842多亩、560多平方公里的农田,造成经济损失680万元。

早在2017年,科学家就提出了由于西双版纳、普洱等林区人工林扩张导致天然林迁移的问题。

除了橡胶种植园,2003年以来普洱茶产业的发展也导致商品林种植面积扩大,人象冲突加剧。

研究亚洲象的野外生物学家解释说,流浪的象群正试图寻找新的自然栖息地安顿下来。在过去的二十年里,商业林种植园的扩张使亚洲象分散的栖息地减少了40%。同期,中国该受保护物种的种群数量从193增加到300。

生物学家指出,为阻止大象闯入人类村庄,有必要建立国家公园体系,通过扩大和连接野生动物栖息的天然森林来加强保护工作。

那么,这样的国家公园应该如何管理呢?这是中国的科学家通常会躲避的问题。

“必需全面私有化” 和 “政府必需管” 这种二元思维在全世界流行,当然,在中国也是如此,以至于没有人愿意听听第三种方案是什么。人类集体被认为一无是处。

直到如今依旧有非常多的人一听到无政府主义或自治就仿佛听到 “恐怖主义” 一样,这不仅是所有国家政权异口同声的抹黑所致,而且,学术界流行的偏执也起到了很大作用。

中国的大象故事是一个好机会,以提醒更多人对这一问题的关注和思考。

本文来自一本 2021年的新书,在当下对晚期资本主义歇斯底里的辩护声浪中,这本新书很重要。

📌 您可以在这下载以进一步阅读:https://www.patreon.com/posts/zi-zhi-ren-men-52723204

1968年12月,生态学家和生物学家加勒特·哈丁在《科学》杂志上发表了一篇名为 “公地悲剧” 的文章。他的主张简单而不留情面:人类,如果任由自己摆布,就会互相争夺资源,直到资源耗尽。

他写道:“毁灭是所有人急于追求自己最佳利益的目的地。公地的自由给所有人带来毁灭”。

哈丁的论点具有直观的意义,并为各种灾难提供了一个诱人的极简化解释 —— 交通堵塞、肮脏的公共厕所、物种灭绝 …… 他的文章被广泛阅读和接受,成为了有史以来被引用最多的科学论文之一。

然而,甚至在哈丁的《公地悲剧》出版之前,年轻的政治学家埃莉诺·奥斯特罗姆就已经证明了哈丁的错误。

当哈丁推测只有通过完全的私有化或完全的政府控制才能避免公地悲剧时,奥斯特罗姆目睹了她的家乡洛杉矶附近的地下水用户如何制定了一个分享他们梦寐以求的资源的系统。

在接下来的几十年里,作为印第安纳大学布伯明顿分校的教授,奥斯特罗姆研究了由瑞士的牧牛人、日本的森林居民、和菲律宾的灌溉者开发的合作管理系统。这些社区找到了既能保护共享资源 — — 牧场、树木、水 — — 又能为其成员提供生计的方法。

几个世纪以来,有些社区一直在巧妙地避免公地悲剧;奥斯特罗姆只是第一批密切关注其传统的科学家之一,并分析了他们如何以及为何发挥作用。

奥斯特罗姆和她的同事们发现,成功的系统的特点包括明确的边界(进行管理的 “社区” 必须明确界定);对共享资源的可靠监测;参与者的成本和收益的合理平衡;快速和公平解决冲突的可预测过程;对欺骗者的一系列惩罚措施的升级;以及社区与从户主到国际机构等其他权力层之间的良好关系。

当涉及到人类和他们的食欲时,哈丁认为一切都是注定的。而奥斯特罗姆则表明,一切都有可能,但没有什么是可以保证的。“我们既没有被困在不可避免的悲剧中,也没有摆脱道德责任”,她在1997年对政治学家同行的听众说。

哈丁所描绘的悲剧,实际上更像是一场喜剧。虽然它的人类参与者可能是愚蠢的或错误的,但他们很少是邪恶的,虽然一些选择导致了灾难,但其他选择导致了更快乐的结果。这个故事远没有哈丁想象的那样可以预测,它的曲折可能会导致令人不快的地方,但在这些惊喜中,隐藏着哈丁从未见过的可能性。

你可能会认为,科学家和公众会急切地将哈丁对人性的黑暗猜测替换为奥斯特罗姆对人类能力的积极发现?但是,正如《心爱的野兽》(2021)这本新书所记录的那样,奥斯特罗姆的结论遇到了强大的抵抗。在她职业生涯的早期,同事们批评她花了太多时间研究系统之间的差异,而没有花太多时间寻找一个统一的理论。“当有人告诉你,你的工作 ‘太复杂’ 时,那是一种侮辱”,她回忆说。

奥斯特罗姆坚持认为,复杂性对社会科学来说和对生态学一样重要,而且机构的多样性需要和生物的多样性一起被保护。“我仍然被问到,做某事的方法是什么? 在不同的环境中,有很多很多做事的方法”,她于2010年在尼泊尔告诉听众,“我们必须达到这样的程度:我们可以理解复杂性,并利用它,而不是拒绝它”。

她的研究在2009年获得了全球瞩目的地位,当时76岁的奥斯特罗姆成为第一位获得诺贝尔经济学奖的女性。但由于各种原因 — — 也许是因为她是一个男性主导的领域中的女性,也许是因为她复杂的工作并不适合一个响亮的名字 — — 她精心收集的数据并没有将哈丁的错误比喻从公众的想象中赶走。

当奥斯特罗姆在2012年去世时,她的同事们为她的开创性工作、她直言不讳的谦逊以及她对她称之为 “灵丹妙药” 的反抗精神而赞叹。她从经验中知道简单的叙事会有多大的腐蚀性。

哈丁则似乎一心想让自己的想法尽可能地令人反感。在他提出的解决所谓的公地悲剧的方案中,有一项是强制性的人口控制:“繁殖的自由是不可容忍的”,他在1968年的文章中写道,他不仅担心人类人口的失控增长,而且担心某些类型人口的失控增长。他在文章中问道,如果一个宗教、种族或阶级 “采取过度繁殖的政策,以确保其自身的扩张”,会怎么样?在《公地悲剧》发表几年后,他甚至反对向较贫穷的国家提供粮食援助,声称:“较差的人和能力较弱的人将以牺牲较强的人和其能力为代价进行繁殖,给所有分享公地的人带来最终的毁灭”。换句话说,他认为穷人应该饿死,他把富裕国家比作救生艇,声称 “不能接受更多的乘客而不沉没”。

在他的晚年,哈丁的种族主义变得更加明确。“我的立场是,这种多民族社会的想法是一场灾难”,他在1997年告诉一位采访者称,“一个多民族的社会是疯狂的。我认为我们应该限制移民”。哈丁于2003年去世,但非营利组织南方贫困法律中心对他的思想的长期存在一直保持着警惕,在极端主义档案中保留了他的资料,并将他归类为白人民族主义者。

尽管如此,许多憎恶哈丁的种族主义思想的人 — — 或者说如果他们知道这些思想就会憎恶的人 — — 都被他的所谓公地悲剧的简单性所诱惑了。如果学术引文索引是任何指南的话,“公地悲剧” 仍然比奥斯特罗姆的任何研究发现更被学者们所熟知。它继续被不加批判地教授给环境科学课程中的高中生。它被那些支持严格限制人类移民和繁殖的人用作借口。甚至更频繁的是,它被随意援引作为对人类失败的解释:甚至知名生物学家E·O·威尔逊在他的《半边天》(2016年)一书中,将国际气候变化协议的弱点和海洋资源的持续消耗描述为 “公地悲剧”,但没有明确指出这些悲剧完全是可以避免的。

尽管奥斯特罗姆和她的同事们收集了大量的反证证据,但是似乎许多人仍然非常愿意相信他们的人类同胞是最卑鄙恶劣的 — — 对全世界的保护工作造成了损害。像哈丁一样,许多保护主义者认为人类只能是破坏性的,而不是建设性的,而且只有通过完全的私有化或完全的政府控制才能实现有意义的保护。这些假设,无论是有意识的还是无意识的,都关闭了一切真正有益解决方案。

虽然奥斯特罗姆的观点还不是人们所熟悉的格言,但它们并没有被完全忽视。

在20世纪80年代的非洲,一些保护主义者认识到,许多由殖民政府建立的公园和保护区将自给自足的猎人和农民与长期以来养活他们的大部分野生动物分割开来 — — 在某些情况下,他们几代人都将这些野生动物作为公地管理。因此,缺乏地方支持意味着即使是巡逻最严密的公园边界也容易受到人类邻居的入侵,人们不太可能容忍 — — 更不用说保护了 — — 那些甚至在最大的保护区之外的大型的、有时是麻烦的物种。

作为回应,新的举措试图重新分配保护的负担和利益:津巴布韦的本土资源社区管理计划(CAMPFIRE)项目将社区土地上的狩猎和旅游收入导向地区委员会,激励这些委员会及其社区控制非法狩猎。在邻国赞比亚,行政管理设计(ADMADE)项目将当地人训练成野生动物保护者,然后将一些野生动物管理责任和利益从国家政府转移到社区委员会。这些和类似的努力被称为基于社区的保护。

1987年,当南非保护主义者 Garth Owen-Smith 出席在津巴布韦举行的以社区为基础的保护会议时,赞比亚国家公园主任 Harry Chabwela 的一句话给他留下了深刻的印象。Chabwela 说:“在这次会议上,我们谈了很多关于给当地人这个或那个的问题,但被遗忘的是,他们也想要权力。他们希望对影响他们生活的资源有发言权。这比钱更重要”。

欧文史密斯已经在纳米比亚生活了多年,那里由南非控制,被称为西南非洲。20世纪80年代初,当严重的干旱和非法狩猎的流行威胁到该地区西北部沙漠的生计和野生动物时,欧文史密斯支持建立一个社区狩猎警卫系统。这些手无寸铁的警卫 — — 其中许多人本身就是猎人 — — 在追踪非法猎取方面非常有效,几年后,该地区对大象和犀牛的杀戮完全停止了。羚羊的数量大大增加,以至于欧文史密斯能够说服国家保护部门在该地区重新开放有限的狩猎活动 — — 这一发展受到了当地人的赞赏。

Chabwela 对权力的评论促使欧文史密斯想得更远。当他回到家时,他和他的伙伴 Margaret Jacobsohn 开始与社区领导人和成员讨论如何恢复当地对野生动物的一些权力。

1990年纳米比亚从南非赢得独立后,新政府聘请 Jacobsohn 和欧文史密斯对农村的保护态度进行调查,调查证实了两人多年来听到的消息:大多数人不希望他们生活中偶尔出现的危险物种被杀死或清除 — — 但他们确实像 Chabwela 建议的那样,希望在它们的管理中拥有发言权。

1996年,纳米比亚国民议会通过了一项法律,允许生活在公有土地上的人们建立名为保护地的机构。保护地将由选举产生的委员会管理,所有成员将分享保护地范围内任何旅游或商业狩猎的利益。

2019年8月,Orupembe保护区大会在昂儒瓦郊区的一个露天亭子里举行,这个小镇离最近的加油站有几百英里,离铺面公路更远。参加会议的大多数人都是半游牧的牧民,其中许多人从保护地更偏僻的角落里长途跋涉而来。当昂儒瓦委员会宣布会议开始时,亭子里坐着95个人,大约有一半的保护地成员,刚好达到法定人数。主席 Henry Tjambiru 评论说,目前的干旱迫使许多人把他们的牧群带到更远的地方,使他们无法参加会议。

Orupembe 自然保护区有几个收入来源,都相对较小:一个露营地,一个与其他两个保护地共同拥有的小旅馆,以及与少数几个狩猎向导的合同。(有些保护地的收入很少,其运作资金来自国际保护团体的捐赠;其他保护地,如邻近的 Marienfluss 保护地,与高档旅馆签订了合资协议,每年可获得超过10万美元的工资和费用)。

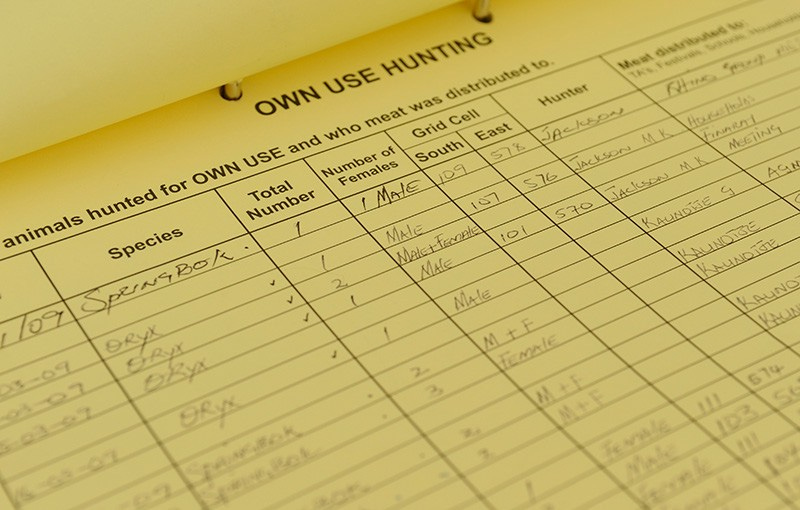

在回顾了这一年的收入后,委员会分发了一份当地物种的清单和每个物种目前的狩猎配额。由于自配额制定以来,干旱情况有所恶化,保护协会成员自愿将大部分配额存留下来。例如,虽然今年早些时候的野生动物调查表明,可以在不损害种群的情况下杀死75头大羚羊,但到目前为止,只射杀了三头。其中两只的肉目前正在附近的一排锅里煮着,即将作为午餐食用。

会议持续了几个小时,被程序上的低效和喧闹的旁观者争论所干扰,还有一些对小额腐败的指责。但当太阳下山会议接近尾声时,我惊讶地意识到自己感到很振奋。在异常困难的一年里,这些保护地的成员不辞辛苦地来到会议现场,考虑其他物种的长期未来,并再次承诺确保其发展。

在恢复公地的过程中,纳米比亚的保护地恢复了人与野生动物之间的关系 — — 而结果,正如奥斯特罗姆所知道的那样,是复杂的。公园和保护区将土地分为明确的类别,而基于社区的保护则提出,土地可以同时得到保护和利用 — — 通过生活在土地上的人们的合作以实现。这是对哈丁假设的一个深刻的挑战,虽然它的一些结果很容易让人喝彩 — — 大象和犀牛的恢复,新工作的到来 — — 但其他结果却让外人感到不安。

约翰·卡萨纳在纳米比亚西北部长大,小时候曾看着欧文史密斯和他的父亲出发巡视猎物,现在他是农村综合发展和自然保护组织的执行董事,该组织是一个为保护地提供技术支持的非营利性组织。当他到海外谈论纳米比亚保护地系统的成就时,他只是简短地提到,如果有的话,其成功部分取决于来自战利品猎人的收入 — — 游客为射杀动物的特权而付费,并在某些情况下保留皮毛或角来展示。对许多保护地来说,有奖狩猎不仅是一个收入来源,也是维护人类和其他物种之间和平的工具,因为战利品猎人有时会针对那些对人类有攻击性的狮子或大象。

卡萨纳很清楚战利品狩猎在他的听众心中所产生的形象。就如西奥多·罗斯福站在一头倒下的大象旁边,被大象的尸体和上翘的象牙弄得相形见绌;埃里克·特朗普咧嘴一笑,抬起一头豹子的瘫痪的身体,他的兄弟站在他身边;津巴布韦的狮子名叫塞西尔,2015年在一次导游狩猎中被一名来自明尼苏达的牙医非法杀害,引起全球哗然 …… 对于北美和欧洲的一些人来说,非洲的战利品狩猎已经象征着人类对其他物种的罪恶。

2017年,卡萨纳在华盛顿特区的史密森学会会议上发言后,一位年轻女性站在观众席的话筒前发言。“我认为演讲中缺少一些片段”,她开始说道。她说,卡萨纳没有展示被战利品猎人杀死的动物的图片。卡萨纳在讲台上承认国际上对战利品狩猎存在争议,但他说,受管制的商业狩猎仍然是纳米比亚保护地的重要收入来源。还有更多的话要说,但会议已经结束,任何进一步的讨论都被喋喋不休所冲淡。

两年多以后,我在纳米比亚海岸线半程的斯瓦科普蒙德镇见到了卡萨纳。我们在殖民时代的汉萨酒店就着一盘丰盛的咖喱春饼交谈,在这里,德语比英语更多被使用,而且这两种语言比纳米比亚的20多种土著语言和方言都要更普遍。

我要求卡萨纳完成史密森尼会议上对提问者的回答。他说:“我不喜欢他们对动物所做的事,但他们中的大多数人都不愿意住在可能伤害他们家人的狮子出没的地带”。

在纳米比亚为运动而狩猎的大多数游客追求的是更常见的物种,如春牛,其狩猎是通过保护地的配额制度允许的。对于全球受威胁的物种,每年可以射杀的动物数量(如果有的话)由《濒危野生动物国际贸易公约》(CITES)规定。2004年,该公约缔约方批准了纳米比亚和南非允许有限猎杀黑犀牛的申请,确定黑犀牛的数量已经恢复到每个国家每年可以猎杀五头雄性犀牛的程度。在纳米比亚,国家保护部选择哪些犀牛将被猎杀 — — 通常是那些已经变得具有攻击性或领地性的年长动物 — — 并为猎杀颁发许可证。许可证费用被存入一个国家保护信托基金,在最近的一个案例中,一个猎人为射杀一头雄性犀牛支付了40万美元,远远超过了大多数保护地一年的收入。

卡萨纳承认,纳米比亚的战利品狩猎制度并不完美 — — 有猎人杀错动物的情况 —— 但他说,从长远来看,通过减少人与野生动物之间的冲突,这对保护地和有关物种都有好处。

当国际保护组织承诺对战利品狩猎进行监管和谴责时,卡萨纳听到了他所说的 “另一种殖民化” — — 对他和其他人花了几十年时间建立起来的地方管理系统的侵犯,以及对其所依赖的收入的威胁。他说:“他们能对那些靠他们试图禁止的东西为生的人说些什么呢?”

卡萨纳认为,全球对战利品狩猎的限制是对复杂情况的简单化反应 — — 奥斯特罗姆可能称之为万能药。不是所有的国家都一样;不是所有的保护地都一样;不是所有的保护地成员都一样;甚至不是所有的战利品猎人都一样。而且,少数狮子和大象比其他动物更危险,那些因凶残动物而失去亲人和生计的人可以证明这一点。

虽然那些带着尸体的战利品猎人的热门照片似乎都在说着同一件事,但它们实际上并不是同一件事。当然,有些是腐败或无谓暴力的象征。但是,在最好的情况下,它们是可持续利用的例子:殖民怀旧,被前殖民者利用以促进多物种的生存。

奥斯特罗姆的公地管理原则现在不仅是纳米比亚保护地系统的基础,也是全世界数百个类似努力的基础。许多人已经恢复和调整了几个世纪前的保护做法,制定了适合当前情况的新规则。其创造者合作管理斐济的珊瑚礁、喀麦隆的高原森林、孟加拉国的渔业、巴西的牡蛎养殖场、德国的社区花园、柬埔寨的大象和马达加斯加的湿地。他们在人烟稀少的沙漠、拥挤的河谷和废弃的城市空间开展工作。

虽然资源保护工作几乎总是带有至少一些短期成本,但研究人员发现,许多基于社区的保护项目减少了这些成本,并且随着时间的推移,为他们的人类参与者提供了巨大的利益,无论是有形的还是无形的。

虽然基于社区的保护开始是对自上而下的保护战略的反叛,但它可以与大型公园和保护区平行运作 — — 甚至促进它们的建立。在纳米比亚西北部,两个相邻的保护区提议建立一个 “人民的公园”,在那里牲畜将被排除在外,游客数量将受到许可证制度的限制,使狮子和其他大型食肉动物更容易避免与人类的冲突。如果国家立法机构批准这些保护区的建议,该地区将成为一个核心栖息地,大型食肉动物可以在这里相对安全地活动 — — 因为该地区的生物多样性现在不仅受到法律的保护,而且受到人类邻居的支持。

以社区为基础的保护不能解决所有问题,它并不总是能成功地保护公域。在许多情况下,国家政府不承认原住民和其他农村社区的长期土地要求,造成的不确定性,干扰了社区的长期管理努力。即使是完善的系统也容易受到内部冲突和外部压力的影响,包括干旱、战争和全球市场力量。正如奥斯特罗姆经常提醒的那样,任何战略都可能成功或失败。基于社区的保护是独特的,因为许多社会才刚开始了解/或记住它的潜力。她说:“我们所忽视的是公民能做什么”。

在印第安纳州,奥斯特罗姆和她的丈夫文森特(也是一位政治学家)创建了政治理论和政策分析工作室,被继续聚集在那里的研究人员亲切地称为 “工作室”。目前研究公地管理的学生和奥斯特罗姆一样,都在努力解决在社区层面管理大规模资源问题(如空气污染)的困难。他们在与奥斯特罗姆的研究结果对数字领域的影响作斗争,在那里,对开放存取的推崇往往与奥斯特罗姆对公地作为一个有界限的、受管制的空间的定义发生冲突。尽管一位研究人员在2011年称之为 “奥斯特罗姆定律” —— 在实践中可行的东西在理论上也可行 — — 甚至奥斯特罗姆的崇拜者有时也呼应她最早的批评者,哀叹该领域缺乏一个总体的理论。

理解所有物种的复杂性的挑战仍在继续,在经常看起来像集体悲剧的情况下看到可能性的挑战也是如此。但是,即使在最黑暗的时候,奥斯特罗姆的作品也依然能提醒我们,未来是难以预料的,充满了让我们跌跌撞撞地远离边缘的机会。⚪️