普京是精神错乱了吗?或者他是不是吃了什么不消化的东西?再或者,他是不是得了什么绝症,要拉整个世界陪葬?…… 哦不,要是真的能如此简单反倒太好了。那么这究竟是怎么回事?

📌 欢迎回来!这里是乌克兰系列第6集。如果您错过了前面的部分,可以在下面回顾:

在前5集内容中,我们讲述的基本都是反抗斗争。统治阶级用战争取代革命,让人民互相厮杀,以成就他们自己病态的权力春梦。反抗者必须明白,仅仅终止战争回到谈判桌前,很可能无法改变暴政以解决问题;真正的反战是重新唤醒革命的力量。

这就是为什么我们搁置了对大部分前因后果的讲述。

现在终于有时间仔细讲述背景了,关于,为什么普京一个人下台是没什么用的。将全部责任归于一人的便捷方法,只会错过真正的解决方案。

请记得战略目标始终是:终结帝国,终结暴政,实现真正的民主。

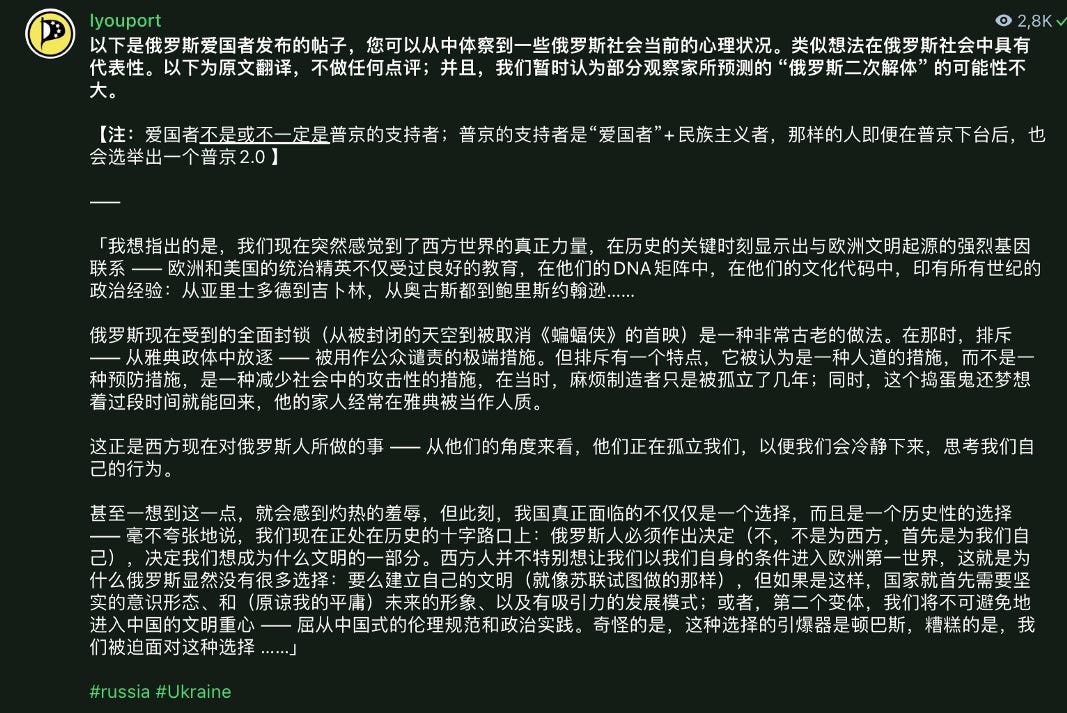

下图中这个帖子发布于3月1日,据消息人士称,这一观点在俄罗斯社会正在逐渐形成小范围的共识。如果属实,这意味着部分人正在转向重要的思考,这是一个好的迹象。虽然目前看,还不足以形成改变的动力。

推荐您首先阅读这段文字,将帮助您理解本文下面的内容。

以下文字将尽可能简要地解释所有这一切的背景。关于:

俄罗斯人仇恨西方是真的吗?为什么?

克里姆林宫领导层宣布战争是为 “保护俄罗斯的国家利益”,但究竟什么是俄罗斯的国家利益?

为什么他们不允许乌克兰加入北约?不,不是威胁性问题 ……

普京是在制造“下一个苏联”吗?你猜 ……

与他们19世纪的前辈不同,今天俄罗斯的反欧洲知识分子既没有与西方进行过对话,也没有意识到他们关于欧洲衰落的想法本身就是衍生的。

不可否认,欧盟与俄罗斯的关系正处于低谷。去年年初,莫斯科威胁要切断与欧洲集团的所有关系,而其外交部长则强烈地认为应该引用拉丁格言 ‘Si vis pacem, para bellum’ — — “汝欲和平,必先备战”,以此来强调其国家的决心。随着目前乌克兰边境局势的升级,这种威胁现在似乎比欧洲许多人愿意相信的那般更加严重。

自然,所有的目光都集中在莫斯科和布鲁塞尔之间不断加深的裂痕所带来的政治和经济影响上。然而,较少有人注意到的是克里姆林宫的国际行为的意识形态方面。自从俄罗斯的克里米亚赌博和乌克兰东部的失败以来,莫斯科精英们的政治想象力就发生了巨大的变化。这一转变的核心是在精神上与欧洲保持距离。

没有任何官方文件能比2014年起草俄罗斯文化政策新概念过程中准备的文件更能体现克里姆林宫态度的巨大变化了。该备忘录的作者写道:“俄罗斯应被视为一种独特的、与众不同的文明,不能被归入西方(欧洲)或东方”。他们直截了当地补充说:“这一立场的简短表述是一个论题,即:俄罗斯不是欧洲,这已被国家和人民的整个历史所证实”。

“一个新的世界”

在过去的三到四个世纪里,俄罗斯对欧洲的看法以及两者之间的关系一直处于变化之中。在彼得林时代,俄罗斯的宫廷地理学家和历史学家在重新规划欧洲的边界方面发挥了作用。在将乌拉尔山脉作为欧洲的东部边界时,他们将俄罗斯帝国的大部分西部领土牢牢地置于旧大陆之内。此后成为彼得大帝和凯瑟琳大帝的欧洲化政策的象征性基础,凯瑟琳在1767年著名的 Nakaz 中宣布,“俄罗斯是一个欧洲国家”。

在接下来的两个世纪里,在俄罗斯的 “欧洲性” 问题上出现了大量曲折的故事。但到了苏联即将结束的时候,克里姆林宫似乎已经接受了凯瑟琳的公式。戈尔巴乔夫最喜欢的话题之一就是 “共同的欧洲家园”;叶利钦谈到 “重新加入欧洲文明”;直到2005年,弗拉基米尔·普京还认为,俄罗斯是 “一个欧洲大国”,在过去三个世纪中一直在 “与其他欧洲国家携手并进” 地发展和改变自己。

然而,这些天来,克里姆林宫宣称,俄罗斯构成了一个不同于欧洲文明的 “自我维持的文明”。莫斯科的主要政治思想家认为,国家需要将自己从欧洲中心主义的观点中解放出来。

根据政治学家谢尔盖·亚历山德罗维奇·卡拉加诺夫(Sergey Alexandrovich Karaganov)的说法,“欧洲的 ‘衰落’ 已经被谈论了一个世纪了。现在,情况似乎已经达到了一个关键阶段”。卡拉加诺夫在俄罗斯领先的外交政策杂志 Rossiia v globalnoi politike 上撰文称,“欧盟内部的欧洲拒绝了许多基本的欧洲价值观,而这些价值观已经成为俄罗斯身份的一部分”。欧盟的 ‘新’ 价值观和意识形态 — — 自信的民主促进、少数民族权利、女权主义、LGBT、黑人生活问题、Me Too 等等 — — 被认为是 ‘有毒的’。因此,卡拉加诺夫总结说,现在是时候 “开始质疑[俄罗斯]对欧洲的一般文化和精神取向了,我们的欧洲之根”。

2021年2月,俄罗斯《新报》发表了一份题为《欧洲的奸淫2.0》的 “宣言”,也表达了类似的态度,尽管使用了更加丰富多彩的语言。该宣言的作者,高知名度的戏剧导演康斯坦丁·博戈莫洛夫(Konstantin Bogomolov)将当代欧洲的思想家描述为 “同性恋活动家、女性狂热者和生态精神病患者的侵略性组合”。由于他们模仿欧洲方式的传统,俄罗斯人 “已经甩掉了那辆驶向耶罗尼米斯·博斯式地狱的疯狂列车,在那里我们将遇到多元文化的性别中立的魔鬼”。博戈莫洛夫的建议很直接:“我们只需解开马车的缰绳,超越自己,开始建立一个新世界”。

俄罗斯学者断言,虽然俄罗斯在以欧洲为中心的世界中生活了至少300年,但是欧洲仍然将俄罗斯视为 “门口的野蛮人” 或 “永远的学徒”。现在,费奥多尔·卢基扬诺夫 (Fyodor Lukyanov)和阿列克谢·鲍里索维奇·米勒 (Alexey Miller)在俄罗斯外交和国防政策委员会主持的一份报告中争辩说,“欧洲将不得不认识到,它与俄罗斯的对话将不得不进行修改。不是因为这个永恒的学徒已经掌握了所有技能(或根本没有掌握)。这都不是关键问题了。原因很简单,那就是,并没有什么学徒,因为我们不再想成为行会成员,已经无所谓行会的认可”。

知识分子的两难处境

这里不打算全面分析俄罗斯的历史经验与 “欧洲” 的历史经验之间的关系,而是想提供两种理论,这对处理这个极具争议的问题很有帮助。第一个是由已故的史学家马丁·玛利亚 (Martin Malia)提出并发展的西-东 “文化梯度” 理论。这种理论否认存在一条将 “东方” 和 “西方” 分开的尖锐分界线,而是认为,随着人们在统一的欧亚大陆上的移动,会出现一种柔和的渐变。第二个理论是保加利亚史学家玛利亚·托多罗娃 (Maria Todorova)提出的 “长期发展中的相对同步性”。通过在现代性的统一结构中分析各种欧洲民族主义,托多罗娃避免了 “落后” 的话语,而是将 “东方” — — 东欧、巴尔干和俄罗斯 — — 定义为欧洲共同空间的一部分。

虽然这肯定了俄罗斯的基本欧洲性,但是,这两种理论都没有否认其边缘地位。俄罗斯相对于欧洲的次要地位似乎是不可避免的,只因为它从未产生过自己的现代性观点,而是采用了欧洲的观点。

这种情况产生了一种痛苦的困境,在过去的200年里一直折磨着俄罗斯的知识分子 — — 一个被称为知识分子的阶层。正如美国历史学家艾伦·波拉德所指出的,“创造[俄罗斯知识分子]意识的元素往往是西方的产物,因此,赋予知识分子理解力,从而赋予其本质的品质,也使其与民族生活疏远,而代表民族生活,正是其重要职能”。

对现代俄罗斯知识分子传统的衍生性质和国家对欧洲的文化依赖的认识,也与 “俄罗斯的伟大理念” 相冲突。在俄罗斯统治精英的想象中,俄罗斯在其大部分历史中都是一个替代性的权力中心,基本上是在追求一个全球性的、普遍的 “项目” — — 无论是罗曼诺夫的东正教帝国还是苏联的共产主义帝国。俄罗斯作为一个 “学徒” 的想法使俄罗斯看起来是欧协的边缘户。

从泛斯拉夫主义将俄罗斯视为一种独特的 “文化历史类型”,到古典欧亚主义将俄罗斯重塑为一个自成一体的世界 — — 在整个19世纪和20世纪,正是与这种双重困境的斗争激发了俄罗斯知识界关于民族和国际身份的讨论。在这些象征性地理学实践的基础上,*几代*具有民族意识的思想家都希望挑战普遍存在的欧洲中心主义观点,并主张俄罗斯作为一个自主文明的地位,拥有完全的主权,与任何其他欧洲大国一样(甚至优于)。

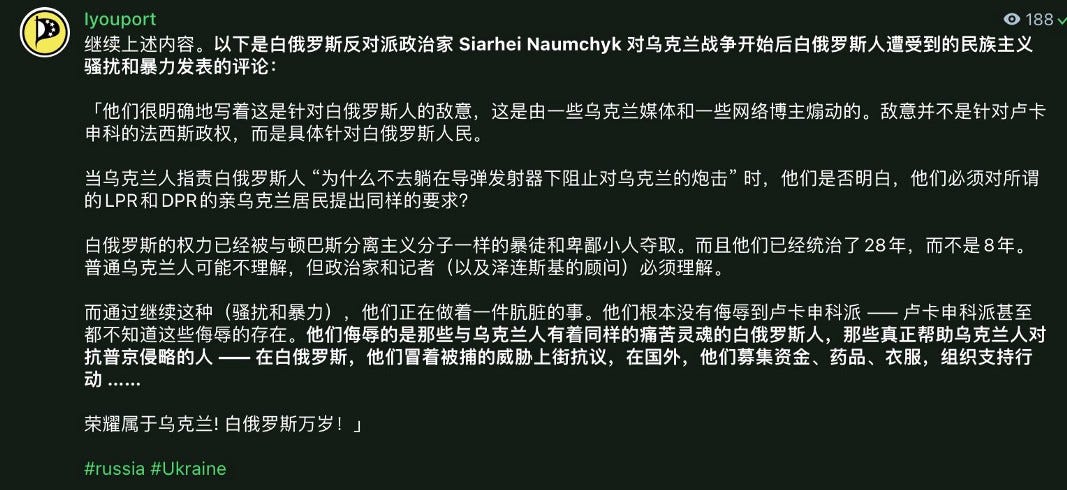

(下面这个视频在全世界以各种语言翻译并传播。但很遗憾,这不是共识,至少目前看不到共识,相反,它是特例)

与克里姆林宫有联系的意识形态学家目前正是从这个隐喻、意义、形象和俗套的宝库中汲取 “营养” 的。然而,当代俄罗斯诋毁欧洲的人完全忽视了这样一个事实:他们的十九世纪俄罗斯前辈们在为即将到来的 “欧洲堕落” 提供大量证据的同时,也参与了欧洲内部激烈的辩论。事实上,他们的知识结构在很大程度上就是欧洲思想的产物。詹姆斯·比林顿(James Billington)在其1966年的作品 “The Icon and the Axe” 中指出了一个在俄罗斯思想史上起着形成作用的 “重要现象”:“西方预言家向俄罗斯寻求实现在西方没有得到适当倾听的思想”。

在整个19世纪,欧洲神秘主义者、浪漫主义思想家、乌托邦主义者、反动派和保守的基督徒,如法国的弗朗索瓦·勒内·德·夏多布里昂、皮埃蒙特-撒丁岛的约瑟夫·德·迈斯特、西班牙的胡安·多诺索·科尔特斯和德国的卡尔·威廉·弗里德里希·施莱格尔,都是这些 “西方先知”。在与他们的俄国精神弟兄们进行激烈的思想对话的过程中,向他们灌输了欧洲衰落的世界末日形象。

早在19世纪50年代,人们就注意到了这一动态,并进行了评论。俄罗斯文学评论家尼古拉·切尔尼雪夫斯基(Nikolai Chernyshevskii)问道:“我们从哪里得到……这种想法,或者,最好不是这种想法,而是这种戏剧性的说法,即 西方是一个衰弱的老人,他已经从生活中得到了他能得到的一切,他正在耗尽生命,等等?” 他立即回答了自己的问题:“从那些虚浮和愚蠢的西方书籍和文章中,就是那个地方”。

值得注意的是,欧洲的 “西方” 和 “东方” 之间这种历史悠久的知识交流仍然存在。当代俄罗斯的 “保守派” 经常对欧洲的 “少数民族的暴政”、“西方的意识形态” 或最近的欧盟的 “新道德帝国” 进行说教。然而,他们的论述往往只是对西方旧保守主义者和新民主党知识分子的作品的苍白模仿,如保罗·戈特弗里德、阿兰·德伯努瓦阿兰·德伯努瓦、和纪尧姆·法耶。

克里姆林宫里的阴暗人物

然而,推动19世纪俄罗斯知识分子精英们写作的情感冲动,与21世纪他们的后辈们的言论背后,存在着鲜明的对比。前者大多数人真正热爱欧洲,并在观察欧洲所谓的 “堕落” 时遭受痛苦。而后者似乎主要是出于对 “西方” 的反感和敌意 — — 源于傲慢和自卑情结的不健康组合的情绪。

阿列克谢·霍米亚科夫,斯拉夫主义的知识分子领袖,以及后来的费奥多尔·陀思妥耶夫斯基,都对他们在俄罗斯西部边境看到的情况深感不安。在十八世纪末和十九世纪的革命动荡之后,欧洲已经出了问题,他们带着悲痛的叹息观察到,而俄罗斯注定要靠欧洲的精神力量来治愈自己的创伤。

陀思妥耶夫斯基在他1876年的《作家日记》中指出:“我们俄罗斯人有两个家园:我们自己的俄罗斯和欧洲,即使我们自称是斯拉夫主义者。欧洲 — — 它是一个可怕而神圣的东西 ……”;“哦,先生们,你们知道欧洲对我们来说是多么地珍贵吗 ……欧洲,这个 ‘神圣的奇迹之地‘!我们是如何以超越兄弟般的爱和崇敬来呵护和崇敬那些居住在这里的伟大部落,以及他们所完成的所有宏伟而美丽的事情?你知道吗,我们为这个亲爱的本土国家的命运流了多少眼泪、承受了多少心灵的煎熬、我们对她的地平线上不断聚集的风云感到多么恐惧吗?”

在克里姆林宫友好的知识分子的著作中,完全没有这种情感依恋。对于莫斯科卡内基中心主任迪米特里·特列宁 (Dmitri Trenin)来说,欧洲已经不再是一个 “神圣的”、“本土的”、甚至不再是什么友好的土地了。对当代俄罗斯来说,它现在 “只是另一个邻国,是从爱尔兰延伸到日本的大欧亚大陆的一部分”。与欧洲紧密合作和政治联盟的战略目标 — — 这一想法曾经在20世纪90年代激起了俄罗斯自由派知识分子和决策者的兴趣 — — 现在被认为是不切实际的,甚至是有害的。俄罗斯的进步不再与它的欧洲联系有任何关系。

莫斯科著名的政治评论家 Timofei Bordachev 认为,“如果不否定[我们]自身遗产的重要部分,包括也许其核心:俄罗斯国家的欧洲特性,就不可能向前迈进。我们已经从欧洲得到了我们需要的一切”,卡拉加诺夫和其他志同道合的政治分析家们以一种商业的方式指出,“其他的东西,我们要么已经有了,要么根本无法得到,因为我们无法掌握它:从历史上看,俄罗斯是一个专制国家 …… 现在是时候停止为我们在历史上致力于专制政府体系而不是自由民主的事实感到羞愧了。”

这就是问题的关键所在。困扰克里姆林宫里那些阴沉的人的东西并不是所谓的“Gayropa” — — 一个为国内消费而制造的恶棍;而是欧盟的基本政治理想和价值观:人类尊严和自由、法治、民主、和宽容。克里姆林宫统治者在主持日益压抑的专制政权时,正是无法掌握欧洲遗产的这些方面。

但问题是,这些 “欧洲价值观” 是普遍的。在俄罗斯广袤的土地上走上街头,挑战国家执政精英的年轻一代都明白这一点。克里姆林宫的统治者似乎也明白这一点。然而,他们随时准备诉诸于混淆视听,现在他们把所有的欧洲遗产都视为 “有毒”。从他们的角度来看,俄罗斯前进的最好方式确实就是将其所谓的 “马车” 从欧洲的 “疯狂列车” 上解下来。当然,这只不过是反动的乌托邦。

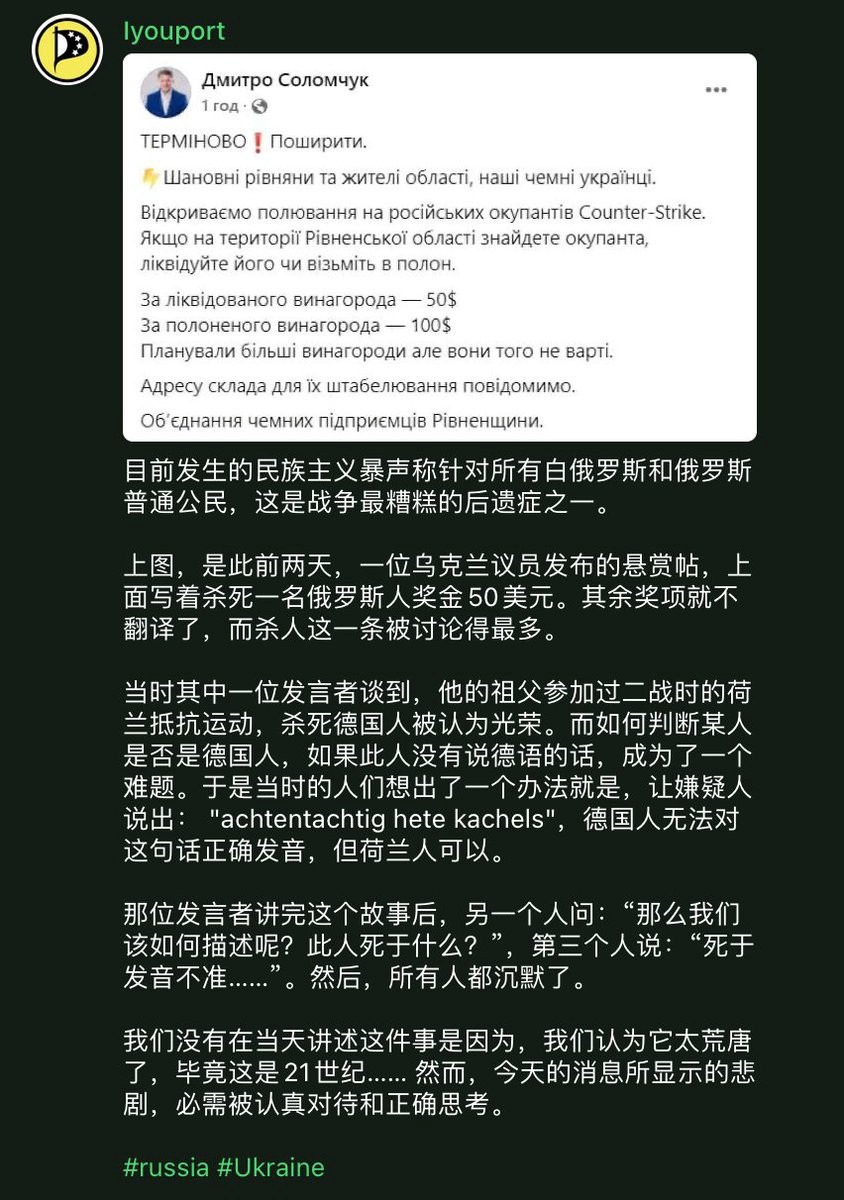

(下面这个列表,让您头晕了吗?不幸的是,这仅仅是截止昨天的统计;我敢保证,它还在不断增长中。所有这一切都是在帮倒忙,它们只是在证明普京 “是正确的”,而不是相反 —— 简单说,排俄是无用的。)

在帝国幻想、历史怀旧和对西方的怨恨的驱使下,普京将乌克兰和他自己的国家都卷入了自相残杀的战争噩梦。

普京病态的政治想象力

一个有病态想象力的人可以给他们周围的人带来严重的问题。一个拥有病态政治想象力的政治领导人甚至统治着一个军事强国、核武国,无疑,只会给邻国和整个世界带来深不可测的灾难。

这就是现在俄罗斯全面入侵乌克兰的画面。

克里姆林宫领导层已经宣布了一场罪恶的战争,以 “保护俄罗斯的国家利益”。但究竟什么是俄罗斯的国家利益?鉴于在俄罗斯,国家利益和集团利益之间的界限完全模糊,对这个问题的回答尤其具有挑战性。

这种不透明性是由当前俄罗斯精英阶层的特点造成的。克里姆林宫统治集团代表了政治和经济力量的特殊融合 — — 用俄罗斯的新词来说,就是 “vlastesobstvennost”。这种政治和商业的共生关系 — — 所谓的 “Russia Inc. ”— — 造成了这样一种局面,即 国家几乎没有脱离经营国家的个人利益的自主权。

全世界再次见证了旨在加强克里姆林宫个人主义专制政权的国内政治与其非理性的侵略性国际行为之间的相互关系。在这两个层面上,普京政权的政治哲学都贯穿着一种帝国主义的理想,即:将一个庞大的中央集权国家的利益置于个人权利和自由之上,并在国际舞台上倡导俄罗斯的大国地位。

普京对俄罗斯历史的理解存在很大的缺陷。他似乎真的无法区分俄罗斯帝国、苏联和俄罗斯联邦。对他来说,他所主持的国家是有1000年之久的 “历史性俄罗斯” — — 一个永恒的政体,其历史始于第聂伯河畔的基辅(中国朋友,请联想……)。1991年,这个 “历史性俄罗斯” 在背信弃义的 “西方” 手中遭受了耻辱性的失败。自从那个致命的时刻起,集体的 “西方”(美国和欧盟)利用俄罗斯的弱点,非法占有莫斯科 “历史遗产” 的珍贵部分。

乌克兰在这种扭曲的叙事中扮演着核心角色,呈现出历史、地缘政治和身份问题的具体交汇。不能允许乌克兰加入北约,并不是因为它将对俄罗斯构成军事威胁;没有任何一个严肃的军事分析家会认为,个别北约成员,更不用说整个联盟了,会威胁到拥有核武的俄罗斯。真正困扰普京的是乌克兰通过与欧洲-大西洋机构越来越多的联系而逐渐按照欧洲路线进行改革的前景。

在普京病态的政治想象中,“西化” 将剥夺 “历史性的俄罗斯” 对一块巨大而宝贵的地产的控制权。它将大大缩小 “俄罗斯世界” 的范围,在这个世界上,俄罗斯人和乌克兰人是 “一个民族”,并阻止莫斯科纠正冷战结束后不光彩的错误。

他似乎觉得自己是在与时间赛跑:乌克兰与欧洲的联系越紧密,莫斯科就越不可能让基辅回到自己身边。在他的帝国幻想、历史怀旧和对西方的怨恨的驱使下,普京决定毫不拖延地采取行动。他把自己(和他的爪牙)的利益当作俄罗斯的国家利益,使乌克兰和他自己的国家都陷入了自相残杀的恶梦之中。

并没有什么苏联2.0

就如波兰安全分析家 Agnieszka Bryc 指出的那样,普京的意图并不是要恢复苏联,尽管他希望西方国家相信这一点。除了将武力威胁作为外交工具外,普京煽动的冷战类比只是为了获得吸睛度。在现实中,克里姆林宫越来越难以维持其在后苏联空间的影响力:“莫斯科的问题是,许多后苏联国家在过去三十年里成功地学会了如何组织主权外交政策,获得非俄罗斯的合作伙伴,最重要的是,重新找到了自己的民族身份”。

Bryc 写道,在最近与摩尔多瓦亲西方的政府就俄罗斯天然气工业股份公司涨价问题发生的冲突中,克里姆林宫首先想要发出一个信息,那就是:“离开俄罗斯的控制既不容易也不便宜”。不管哈萨克斯坦抗议的原因是什么,对俄罗斯来说,重要的是证明它仍然是前苏联地区安全和秩序的保证者。

“利用西方的弱点 — — 缺乏内部凝聚力、反应迟钝和倾向于对话,为克里姆林宫提供了有效折腾的重要机会。普京知道,提高地缘政治的赌注,足以让害怕冲突升级的西方国家竭尽全力防止冲突。为了成功,普京必须简单地说服西方:今天的俄罗斯是苏联的2.0”。

乌克兰加入北约的理由

前乌克兰议员、后来成为独立人士的汉娜·霍普科为乌克兰加入北约提出了理由,并表示乌克兰甚至可以扭转俄罗斯的局面。“作为最高拉达2019年《关于保护俄罗斯联邦原住民权利的决议》的发起人之一,我相信乌克兰目前的立场将最终帮助俄罗斯转型,并遏制独裁政权的扩张”,她写道。

“毕竟,在欧洲几个世纪以来所面临的各种国际问题中,乌克兰首当其冲。从抵御入侵到21世纪遏制独裁政权,乌克兰在欧洲大陆的地位一直没有改变。然而,目前还不清楚欧洲是否真正了解这些经验”。

📌 我们的 telegram 频道一直在持续跟随乌克兰局势,您可以在这里查看:https://t.me/iyouport

本系列文章没有结束,两天后将继续更新。感谢关注!

📌 推荐一些资料:

“Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum” by Martin Malia

“The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture” by James H. Billington

“Polnoe sobranie sochinenii” by Nikolai G. Chernyshevskii

“ЛЕГКО ЛИ РОССИИ РАССТАТЬСЯ С ЕВРОПОЙ”, Тимофей Бордачёв

⚪️