📌 如果您错过了:

[台湾] 快递小哥想要一个全国工会

[亚马逊·意大利] 工运新时代:在供应链中团结起来

【按】在首尔,食品递送应用程序竞相以 “子弹速度” 将你的食物送到你手中,像 Jang Hyuk 这样的司机在城市中急速奔跑,在算法预先规划的路线上与时间赛跑。在波哥大也是如此,委内瑞拉移民 Lisandro Linarez 为了每天9美元的微薄收入(这还是说如果他运气好的话)为超级外卖应用 Rappi 工作,冒着恶劣的天气状况、犯罪频发的社会和偶尔遭遇的愤怒的狗。

在过去的十年里,以数字为媒介的零工工作已经在全世界激增。国际劳工组织统计,2020年全球有489个活跃的叫车和送货平台,是2010年的十倍。劳动力的流动性意味着对现在有多少人从事这种劳动并没有一致的估计,但一些研究人员认为,现在有多达10%的全球劳动力从事某种类型的零工工作。

虽然 “共享经济” 模式真正于美国兴起,但零工工作平台现在是全球性的,为完全不同的环境调整他们的模式 — — 或根本不调整。

为了试图了解这种工作在西方之外的经历,Rest of World 采访了世界各地的零工工作者。通过与研究公司 Premise 合作,对4900多名工人进行的调查,以及对数十名工人的采访,试图捕捉他们的经验。最终发现了很大的共同点:零工的工作压力很大,也很脆弱;报酬相对较高,但是也让工人在燃料、数据和保险方面付出了很多。无论是在埃塞俄比亚开出租车还是在印度尼西亚开卡车,工人们都觉得他们不能拒绝工作,这意味着工作很少像公司所说的那样 “灵活”。

无论是在曼哈顿还是孟买,无论是在约翰内斯堡还是伦敦,零工工作所面临的共同问题正在刺激一场真正的全球反抗运动的产生 — — 司机和骑手跨越国界联合起来,迫使公司和政府承认一个简单的事实:零工就是工作,它需要得到相应的报酬。

今年7月,辛格在午夜中骑着车子带着一个巧克力慕斯蛋糕横穿孟买7公里,被一个骑摩托车的醉酒司机从后面撞了一下。他只受了一些擦伤和扭伤,但是他的自行车被严重撞坏了。修理费用 — — 14,000卢比(189美元) — — 这个数字大约是他在印度食品和杂货配送应用程序 Zomato 平台工作一个月的收入。因此,在过去的一个月里,只要他能凑到钱,他就会把所有钱攒起来只为了修车子。

40多岁的辛格说起话来句子很长、很流畅,其中还夹杂着文学参考和宿命论式的幽默。在印度日益萎缩的就业市场上苦苦寻找工作后,他于2020年开始为 Zomato 公司做骑手。

“我在谷歌上搜索 ‘我今天能找到的工作’ 时,食品配送出现了…… 这是我一生中得到的最容易的工作”,他说。

报名后的一小时内,他就开始送餐了。在最初的几个星期里,感觉钱很容易赚 — — 他的目标是在一个月内赚到大约350美元,在该应用程序所承诺的范围内,这大约是印度平均月薪的两倍。

但是,随后,订单开始枯竭。骑手会被引导到 “红色区域” — — 那些应该有大量订单的地区 — — 但那里接不到活儿。然后他们会被派往另一个红区,花费没有报酬的时间、消耗自费的燃料。为了赚到足够的钱,他不得不工作得越来越久,经常一天骑行12个小时或更多,并且,他感觉指导他从一个零工到另一个零工的技术越来越多地具有侵入性的威胁。

每当应用程序判定他落后于时间表时,他的电话就会响起,一个自动的声音会告诉他要加速,否则将面临罚款。为了赶上时间,他就会冒险,在单行道上飞奔或闯红灯。在空闲的时候,该应用程序会提供视频,告诉他如何通过微笑和鞠躬来取悦顾客。有时,这些视频会提醒司机不要对媒体说话,这就是为什么辛格要求只用自己的姓氏来接受采访,因为他害怕自己因为和记者说话而被禁止使用该应用程序。

“你只是一个数字,无论你喜欢与否”,辛格说,他描述了为一个算法工作所带来的疲惫和焦虑,这个算法的决定 — — 谁能接到什么活儿,谁被停职,谁被罚款或奖励 — — 常常让人感觉很随意。“你只是一个数字,你是一个ID,你是一个在数字地图上移动的滑板车图标 …… 应用程序并不了解你。应用程序也不听你的”。

Zomato 公司没有对评论请求作出回应。

由于他的自行车目前处于失修状态,辛格在过去的一个月里一直处于旁观状态。这让他有时间思考自己和自己的同事们的情况。他已经创建了一个 Twitter 账户,@DeliveryBhoy,以记录自己在路上的经历。从8月开始,他开始分享 Zomato 应用程序中的截图,展示骑手们为之奋斗的微小报酬、无法实现的目标和任意的扣款。他向全世界发布的信息 — — 零工工作是艰难的、不安全的、报酬不足的、不被重视的 — — 不仅在印度的骑手伙伴中产生了强大共鸣,而且,在全球的零工工人中产生了共鸣。

他的账户只有大约4600名粉丝,但已经被世界各地的报纸、学者和活动家所引用。8月,辛格与 Gig Workers Collective 联系起来,该组织主要在美国为零工工人争取权利。通过这个集体,辛格与威利·索利斯(Willy Solis)进行了电话交谈,他是杂货配送公司 Shipt 的一名驻德州的 “代购”,也是美国平台工人运动的领军人物。索利斯告诉记者说:“在与辛格交谈时,我听到了我们共同的经历”。

为了了解世界各地对零工工作的体验,Rest of World 与研究公司 Premise 合作,调查了15个国家的4900多名零工工人,将他们的回答与全球劳工机构和学术研究人员汇编的数据相结合,并对非洲、拉丁美洲、亚洲和东欧的零工工人进行了深入采访。调查还接触到了全球最大的六家平台公司。数据显示,虽然零工工作的经验是非常本地化的,并具有其运作的社会和经济的特点,但它也是非常普遍的;无论是在美国还是在尼日利亚,无论是在印度尼西亚还是在埃塞俄比亚,零工工人都在与一系列共同的挑战作斗争:不安全感、焦虑、低工资和高成本。

虽然零工工作的性质意味着劳动力被原子化和分裂 — — 而且平台公司往往拒绝承认工人团体和工会 — — 但不稳定和往往危险的工作的共同经历帮助创造了一个真正的全球反抗运动,正在对科技公司展开斗争。

“有这么多的共同点。它超越了文化,超越了语言”,索利斯说,“我们都在试图找出一种方法来共同反击”。

2019年离开乌克兰军队后,帕夫洛在波兰度过了冬季(他要求隐去自己的姓氏)。他在仓库工作,并在业余时间为 Uber Eats 送货。随着大流行病的恶化,他回到了家乡,但苦于找不到工作。最后他来到首都基辅。他需要钱维生,所以他再次与 Uber Eats 公司签约。毕竟,他的理由是,他已经支付了该品牌送货袋的费用。2020年6月,当 Uber Eats 突然退出乌克兰市场时,他转而为其竞争对手 Bolt 服务工作。

帕夫洛告诉记者,很多前乌克兰士兵退役后最终都为这些平台做了骑手,因为他们可以免于公共交通的费用。这意味着他们可以报名步行送货,而不必购买或租用自行车,然后乘坐公交车。而且,由于大多数平台公司都不向当局报告谁在为他们工作,退伍军人也可以继续申请他们的失业福利。

送货平台在乌克兰经济中按需付费的非正规性中茁壮成长。当帕夫洛需要获得健康证明以便为 Bolt 平台工作时,由于大流行病,保健中心已经关闭了,所以他在网上买了一个健康证明。他说,这些平台很少要求提供文件,即使有,也很容易拿到假的。有些司机没有驾照,记者从几位司机那里得知,驾照被交易的情况很普遍,这样一来,那些没有证件的人、未成年人、和以前被禁止进入平台的司机,就可以继续工作。帕夫洛说,这应该是违法的,“但在我们糟糕的经济形势下,人们基本上是靠为这个平台工作才能生存,所以你还能怎么做?”

Bolt 的一位发言人说:“Bolt 检查所有该公司司机的身份和合法驾驶能力。任何经证实的司机让其他人使用其账户的案例都会导致司机的账户被永久封锁,并可能涉及法律诉讼”。

零工工作通常被描述为 “兼职、灵活” 的劳动,正日益填补更稳定工作留下的空白。在接受 Rest of World 调查的全球零工工人中,有超过一半的人表示,为平台工作构成了他们收入的大部分或全部。

“在我们糟糕的经济形势下,人们基本上是靠为这个平台工作才能生存,所以你还能怎么做?”

这项工作可能要求很高。在乌克兰,使用自行车而非摩托车的帕夫洛必须应对基辅的陡峭山路。与其竞争对手不同,Bolt 对骑手的行程距离进行补偿,但是,它没有考虑到坡度。

帕夫洛说:“这个应用程序认为你总是兴致勃勃的,而不是疲惫的”。十一或十二个小时的轮班很常见,一些司机被发现使用安非他命,可能是为了保持清醒。涉及快递员的道路事故很常见,已经有多人死亡。

在乌克兰的第一波 Covid-19 事件中,平台为骑手提供了口罩。但是他们必须亲自到公司总部去领取,而且几乎没有其他健康检查。帕夫洛在2020年夏天感染了病毒,在自我隔离中度过了两个星期。其他人继续骑行。他说:“唯一能拯救这些骑手的只是一个口罩和可能的止咳糖浆”。

乌克兰政府一直在努力监管平台公司。自2014年以来,政治动荡、俄罗斯对克里米亚的吞并、与俄罗斯支持的东部分离主义分子的持续战争,以及这场大流行病,都打击了乌克兰的经济。尽管平台工作具有不稳定性,但它被视为成千上万的人在传统雇主不再雇人的情况下至少能获得一些收入以糊口的方式。

“我想说的是,这些公司确实利用了这种脆弱性,以及乌克兰劳动力市场的这种不稳定性,特别是在大流行病袭来的时候”,乌克兰倡导团体 Labor Initiatives 的工人权利活动家 Svitlana Iukhymovych 说。

在全球范围内,叫车和食品及杂货配送平台都很擅长适应社会压力。一旦这些平台在一个市场上建立了自己的地位,它们的模式允许它们在不需要大幅增加成本的情况下几乎无限地增加它们的劳动力。工人们自己去支付自己必须使用的车辆、燃料、源源不断地付出自己的私密数据,而且往往也支付自己的保险。当他们没有积极主动地拉活儿时,他们通常不会得到任何补偿。

虽然这些平台公司在其技术和补贴方面投资了数十亿美元,以将用户带到他们的平台上,但实际上是他们的骑手和司机在街上付钱来扩大这些平台的规模 — — 如果需求与供应不匹配,工人们还要承担很多风险。

造成并保持骑手或司机的过度供应也符合平台公司的利益 — — 有了更多的骑手,平台就有了更多的定价权,从而压低消费者的成本。并且,在工人过剩的情况下,平台就可以在一个细微的层面上操纵供求关系,让骑手或司机充斥一个地区 — — 也就是辛格在印度谈到的红色区域 — — 为他们的合作伙伴制造稀缺性,这些合作伙伴被迫接受无利可图的工作,因为他们如果不这样做,算法就会惩罚他们。正是这种供过于求,使得平台可以向客户作出越来越大的承诺。

例如,在印度,主要的食品杂货递送服务在递送时间上展开了一场竞争,主要平台现在承诺在30分钟内将必需品送到消费者家门口。这在一定程度上得益于他们的技术 — — 他们掌握的大量数据使他们能够预测需求,并将受欢迎的产品放入靠近客户的执行中心 — — 但这只有在有大量闲置劳动力的情况下才有可能做到,这些劳动力可以被提前定位,并随时被迫接受任何工作。印度互联网经济研究公司 RedSeer 预测,该国的 “快速商务” 市场可能增长15倍,到2025年达到50亿美元。

这种动力也解释了为什么在一个平台进入市场的早期,似乎对所有人来说都有好处。少数工人可以选择工作,所需费用由公司补贴,这些公司愿意烧掉投资者的钱来播种市场并建立其用户群。

但是,随着平台公司吸收了越来越多的劳动力,算法就有了更多的棋子可以在棋盘上移动。它对零工工人的要求会变得更高。订单之间的等待时间增长。由于许多司机和骑手使用的车辆是租的,或贷款购买的,他们就必须工作越来越长的时间,才能交租金和还贷款。

这项调查采访了乌克兰、南非、尼日利亚、新加坡和印度的骑手和司机,他们都说了同样的话:他们不得不每天在线12小时以上,只是为了偿还自己为平台工作所欠下的债务。他们并不占多数 — — 调查显示,许多工人每天工作不到8小时 — — 但按小时计算,42%的受访工人的收入低于当地法定的最低工资。

工人们经常发现,他们很难就工资问题向平台公司提出质疑。平台承诺的收入理论上是可以实现的,如果工人能够达到特定的条件 — — 例如接到一定数量的活儿 — — 但这些目标往往取决于工人无法控制的因素。

很难知道算法的决定是否不公平,因为算法是黑箱,但平台很容易声称工人的低收入是工人自己的错,因为他们没有达到算法任意下定的目标,或者因为客户没有给他们更高的评级或小费来奖励他们。(调查中,51%的受访者表示,他们的收入有一半以上来自小费 — — 如果您必须订外卖,别忘了给您的骑手小费)

记者确实找到了一位乌克兰的外卖骑手 Serhii,他是算法管理的坚定支持者,并坚称那些无法在平台上获得成功的人 “只是懒惰”。他自己每天在基辅骑12个小时的租来的摩托车,而且是无证驾驶。

帕夫洛认识的每一个向平台抱怨工资和条件的人都被告知同样的事,他说:“当其他人因为大流行病而失去工作时,你必须感激自己还能拥有这份工作,并为自己拥有的东西感到高兴”。【这种思考方式类似于中文所言之 “比上不足比下有余” 或 “知足常乐”,它仅仅旨在磨灭所有反抗精神。】

Rest of World 的调查显示,零工工人对平台的感受很复杂。许多人 — — 超过60% — — 说他们在经济上 “是满意的”;但是,与此同时,62%的人也表示,他们在工作中经常感到焦虑和恐惧,害怕意外、攻击、疾病,或者只是赚不到足够的钱来支付他们的费用。在接受调查的工人中,超过三分之二的人说他们想在一年内辞职;超过四分之一的人说他们计划在一个月内辞职。

随着平台工作更深入地融入经济,零工工人所面临的个人压力和不安全感可能会产生更广泛的社会影响。不仅 “Uber 的…” 这个标签已经变成了模仿,而且 “平台化” 也成为了风险投资技术的一个标准特征。与此同时,该行业的先驱者们继续将他们的触角伸向新的领域 — — 从叫车服务到食品配送,从食品配送到杂货和物流 — — 他们在努力寻找让自己的模式赚更多钱的方法。

如果不加制止,它们就很可能会成功。这些平台已经能够在它们试图颠覆的行业中超越现有的竞争者,因为它们有现成的现金,而且彼此不受相同规则的束缚。它们相邻,独立,从市场中猎取食物,并且没有减缓传统公司增长的社会和监管义务。它们像绞杀植物 (Strangler fig)一样生长,附着在树的外面,汲取树的养分,最终杀死那些树,用自己的根和枝条取代它们。

尤其是,“这些平台所破坏的劳动的方方面面 — — 基本工资、工人权利 — — 都是非常重要的东西”,华威大学名誉教授、社会学家科林·克劳奇(Colin Crouch)说,他研究劳动关系已超过半个世纪,他说,“正常的就业,虽然是企业和工人之间的合同,但也有集体利益,因为它有助于经济中消费的整体稳定,它也为人们的生活提供稳定,使它们不太可能有社会支持的需要。而当进入平台工作时,他们实际上是把他们所做的事的成本倾销给了更广泛的公众。…… 在某种程度上,平台公司是寄生虫”。

社会以不同的方式吸收了这些成本,有些非常明显,有些则更难看到。在乌克兰,平台支付给退役士兵的工资正悄悄地由国家的失业福利和公共资助的交通补贴。在印度,Zomato 和它的竞争对手外卖平台 Swiggy、以及乘车运营商 Uber 和 Ola,都呼吁公众帮助众筹,为他们的工人在大流行病的早期提供福利。

逃避社会赋予雇主的义务,也使平台可以避开为减少系统性不平等而制定的进步政策。基本的反歧视条例,如产假和其他为减少不平等而制定的措施,往往都不能转化到平台工作上。依靠客户评级来确定价值的不透明的算法和系统只是在编码和放大不平等,按种族、按阶级,特别是按性别。

国际劳工组织最近的一份报告调查了2019年和2020年为基于位置的平台工作的工人,发现在大约十几个国家中,大约只有9%的外卖骑手和5%的叫车司机是女性,反映出女性进入的门槛较高。在 Rest of World 的调查中,大约四分之一的受访者是女性,调查发现,她们不太可能从事高薪形式的零工工作,她们的总体收入低于从事相同角色的男性同行,而且她们的经济满意度较低。

劳德基金会专门研究性别、不平等和劳工问题的研究员巴马·阿斯雷亚(Bama Athreya)告诉记者说:“没有人应该期望劳动力市场对人们是公平的,因为它们从来都不公平”。但是,她说,有了技术驱动的平台,歧视 “正在超速发展,这将导致看起来像新形式的剥削”。

阿斯雷亚和其他专家说,这在全球南方国家可能更加严重,因为那里的权利机构和对工人和少数群体的保护往往更弱。但是,即使在更富裕的市场,平台经济也在倒退已经取得的维权进展。与调查记者交谈的劳工专家对目前的平台工作进行了一致的评估 — — 与其说这是由新技术和巨大的数据井促成的对劳动的彻底和进步的重新认识,不如说它实际上是对几十年来来之不易的社会保护和权利的侵蚀。

克劳奇说:“人们的观念是,这就是未来”,“但它实际上是一种非常古老的工作方法。仅仅因为它使用了互联网,给人的印象就像它是如此的现代”。

兹维利·恩温亚因为 Uber 的政策变化而失去了他的车。他在约翰内斯堡为该应用开车五年了,借钱买了一辆轿车,以便为该应用的旗舰服务 UberX 开车。但今年,Uber 宣布在全国范围内推广一种新的、更便宜的乘车类别 —— Uber Go。他的收入因此骤然下降。

“从来没有人询问过你的意见。而有一天你醒来,就发现有新的东西了 …… 你会收到一条应用内的信息或一封电子邮件,说这个东西将在今天开始推出”,恩温亚说。

这一变化意味着他无法赚到足够的钱来偿还汽车贷款、汽油和移动数据,最后,汽车被银行收回了。“老实说,很多司机都在失去汽车”,他说。他现在租了一辆车,继续在该平台上开车。

南非是一个很难成为 Uber 司机的地方。那里的工人列举了一连串劫车、谋杀、用硫酸攻击的事件。其中一些是该国 “出租车黑手党” 的有针对性的攻击,另一些只是该国城市暴力的一个症状。司机们指责 Uber 未能保护他们,迫使他们接活儿而将他们置于危险的境地,并且在帮助警方追踪袭击者方面行动缓慢。曾为 Uber 开车的特蕾莎·芒奇克说:“当事情发生时,你根本就找不到 Uber公司”。她是司机团体 The Movement 的劳工组织者,恩温亚也是该团体的成员。

The Movement 通过罢工和抗议对该公司施加压力,但这很困难。“Uber 绝对拒绝承认一个维权团体,更不用说任何形式的协会了”,芒奇克说,“你没有任何讨价还价的能力”。她补充说,许多司机也是移民工人,他们感到自己很脆弱,或者缺乏适当的受雇身份,这使他们对加入抗议活动感到紧张。

正如他们在其他地方所做的那样,Uber 已经告诉司机,它不与任何团体谈判,只与个人谈判。“但是 …… 作为个人,你会一直被告知,如果你不满意,你可以随时滚蛋”,恩温亚说。

司机们已经赢得了一些让步 — — 恩温亚说,该应用程序现在允许他们拒绝接受他们认为不安全的搭乘,而不会受到惩罚,并提前告诉他们用户是支付现金还是刷卡。“我认识的大多数司机,他们尽量避免来自可疑地区的[现金支付的]搭乘 …… 因为我们相信,很难追踪现金支付的人的身份,对吗?”,恩温亚说。但收入仍然很低,而且无法预测。当他在8月那天接受记者采访时,恩温亚已经开了7个小时的车,但当天到目前为止只赚了200兰特(13美元)。

在非洲大陆的另一端,在拉各斯,Uber 司机阿约阿德·易卜拉欣描述了一个几乎相同的情况 — — 司机经常成为抢劫和袭击的受害者。由于车费减少和成本上升,许多人都在为生计而挣扎。

与南非一样,许多尼日利亚司机租用车辆或以分期付款方式购买车辆,但即使是那些拥有自己车辆的司机也难以支付汽油和维修费用,迫使他们延长工作时间并承担更大的风险。“因为人们没有赚到[足够的]钱,他们过度紧张,每天都会发生事故”。

易卜拉欣是全国专业应用程序运输工人联盟(NUPABW)的共同创始人之一,该联盟由在尼日利亚为 Uber 和 Bolt 工作的司机组成,有10,000名成员。他说,在过去几个月里,他的成员中就有10人死在了路上。

8月下旬,NUPABW 帮助在阿布贾的尼日利亚议会外组织了三天的示威,并为其死难的成员举行了纪念活动。易卜拉欣说,但让政府听取其关切一直是一场斗争 —— 这些公司有强大的政治游说者、公关和营销团队。

在尼日利亚,就像在南非一样,参与抗议的司机团体一直在担心自己已经被镇压者和公司的线人渗透了。

Uber 没有回应评论请求。

参与这项调查的司机团体说,那所有司机一样,他们资金紧张,而金钱在影响政策方面有很大作用。“看看加州发生了什么。他们花了2亿美元,以便用22号提案压制司机”,易卜拉欣说,他指的是美国加州的一项措施,该措施免除了基于应用程序的交通和乘车共享公司将其员工列为雇员的义务。该法案得到了一大群巨头科技公司的支持,包括 Uber、Lyft 和 DoorDash。工人和劳工团体表示,自2020年11月这个22号提案通过以来,加州平台工人的收入下降很多。

尽管后来被宣布违宪,但22号提案对全世界的零工工人来说,都是一次失败。而且这不是唯一的一次。在乌克兰,该国自我定义为 “技术领先” 的政府通过了一项新法律,有效地允许公司将自己定义为技术平台,并将其工人定义为承包商。“我们在乌克兰有一个奇怪的神话,那就是只有IT行业才能带来金钱”,劳工倡议的法律总监乔治·桑杜尔说。

在平台公司的领导下,全球劳动力的原子化使工人们很难进行反击。大多数公司坚持认为,他们的关系 “总是与个人有关” — — 劳动力不是一个单一的机构,而是一个由所谓的 “独立承包商” 组成的开放市场,他们不会与代表工人发言的组织进行谈判。但随着条件的恶化,平台工人越来越多地被组织起来了。在接受调查的工人中,48%的人说他们现在是一个正式团体或工会的成员;49%的人说他们参加过罢工或其他工业行动。在送货工人中,这一比例上升到59%。

更重要的是,他们正在跨越国界组织起来。正如拥有和投资这些平台的公司是全球化的产物,能够将资本和商业模式从一个地方转移到另一个地方,工人运动也必需是如此 — — 工人们利用全球化的通信基础设施来组织,在跨国的 WhatsApp 群组和 Telegram 频道中会面,分享经验,表达团结,并协调他们的行动。

这场运动已经变得越来越正式,也越来越集中,全球工人们一起努力寻找平台公司的防御漏洞,理由是每一次对战巨头的地方性胜利都会使他们更接近系统性变革。

在尼日利亚和南非,易卜拉欣和恩温亚正分别但同时准备起诉 Uber 和 Bolt,这在很大程度上要归功于几千公里外的伦敦的 Uber 司机群体。

亚辛·阿斯拉姆在 Uber 于2012年在英国推出一年后开始为该公司开车。2014年底,他帮助创建了一个叫车司机协会,面对来自传统运输工人工会的阻力,这些工会更倾向于游说完全禁止这些应用程序。他们联系了旧金山和纽约的司机团体。

他在英国的电话中对记者说:“我们很快发现,Uber 在旧金山所做的事将适用于纽约,然后,从纽约开始,它也适用于伦敦等其他地方”。这个网络不断壮大,尽管是通过 WhatsApp 和 Facebook 群组非正式地进行的。2019年,他们在 Uber 于纽约首次公开招股前组织了一次国际司机大罢工。

不久之后,开放社会基金会找到了阿斯拉姆,表示愿意支持他建立一个更正式的国际联盟。2020年1月,新的国际应用运输工人联盟(IAATW)在牛津举行了成立仪式,来自23个国家的代表参加了会议。他们制定了一份宣言,要求公平的薪酬、算法管理决策的透明度,以及对平台上允许的司机数量设置上限。

该协会每月举行一次会议,其附属机构包括英国的应用程序司机和快递员联盟(ADCU),阿斯拉姆是该联盟的主席,以及南非的反抗运动的领导者。易卜拉欣是董事会成员。阿斯拉姆说,能够交流经验是 “增强能力”,“……别忘了,我们是在与巨人作战。而[这些平台的]整个模式是旨在隔离人们”。

并且,IAATW 内的相互支持远远超过了团结。2016年,阿斯拉姆和另一位 Uber 司机詹姆斯·法拉尔将 Uber 告上了就业法庭,认为他们应该被归类为 Uber 的 “工人”,而不是 “合伙人” 或承包商。在英国法律中,工人不一定是雇员,但他们可以获得许多相同的权利,包括最低工资。他们赢得了那场官司和两次进一步的上诉,然后案件最终在英国高等法院审理。2021年2月,七名法官一致作出了有利于司机的裁决,指出根据法律,司机从登录应用程序的那一刻起就在为 Uber 工作了,在他们的车子可供乘坐的所有时间内,平台公司应支付最低工资。

这是一个有限的胜利。该裁决不包括 Uber Eats 或任何其他平台的快递员。Uber 继续抵制这一判决。6月,该公司与另一个英国工会 GMB 签署了一份不同的协议,不允许就工资进行集体谈判。并非所有国家都有 “工人” 这一法律类别,这使得这一微小的成功很难在不使用普通法框架的管辖区复制。但这确实表明,有可能在一个国家击败巨头,消除他们的论点。

“这让我们变得更强大。因为如果我们在一个国家赢得了某些东西,那对我们所有人来说都是一场胜利。”

这项裁决在 IAATW 的成员中引起了轰动。在南非,司机们已经在一个类似的法庭上失败了,但在伦敦的胜利促使他们在英国代表 Uber 司机的 Leigh Day 公司的帮助下,重新审理此案。恩温亚已加入诉讼。在尼日利亚,易卜拉欣和 NUPABW 即将发起自己的集体诉讼,要求被承认为工人。

阿斯拉姆说:“这使我们更强大。因为如果我们在一个国家赢得了什么,这就是我们所有人的胜利。”

阿斯拉姆、易卜拉欣、恩温亚和其他人正在进行的论证的简单性中包含着一种力量:平台工作就是工作,所以需要公平的报酬。要防止平台操纵供应和需求,迫使司机承担风险,并将他们推向债务;关键是要坚持这一点。

恩温亚说:“对我来说,这就是胜利,因为这样我就会知道,如果我在网上,我就是在工作;我就应该有收获”。在印度,辛格说得更生动。他说:“如果你想搞我,就搞吧。但要给我钱”。

倡导者说,尽管平台工人的权利之争经常被描述为科技公司的生存之争,但它不一定是这样。“他们赚的钱足够多,可以提供最低限度的保障。他们可以很容易地做到这一点,只是 …… 必需通过限制可以为他们工作的人数”,研究世界各地平台工作的公平工作基金会的博士后研究员马修·科尔说。他补充说,如果他们不能支付生活工资并保持业务,那么也许他们根本就不可行,“它们是资本主义的商业模式。如果你不能赚钱,市场会把你挤出去,对吗?你就没有资格成为一个成功的企业”。

阿斯拉姆、易卜拉欣、蒙奇克和恩温亚坚持从事平台工作,因为他们确信平台工作可以做得更好,尽管这种模式有许多缺陷。在乌克兰,帕夫洛已经辞职,正打算在劳动力市场上碰碰运气,而不是在基辅的山路上艰难跋涉。在孟买,辛格就快把他的自行车修好了。他继续在社交媒体上传播信息,但他很快就会回到街头。

他说:“我感到非常害怕;我真的被吓到了。现在仍然是雨季,孟买的道路在大雨中经常被淹没”。他担心,他的下一次事故可能会更严重。“这可能再次发生在我身上。这算是一个信号,即:‘听着,伙计,如果你继续做下去,下一次你就会死’”,他说。“但是我有两个月的账单要付给房东 …… 我没有钱来实际生活,吃饭,或做任何事。所以你知道,我没有选择,伙计。恐惧不是一种选择”。

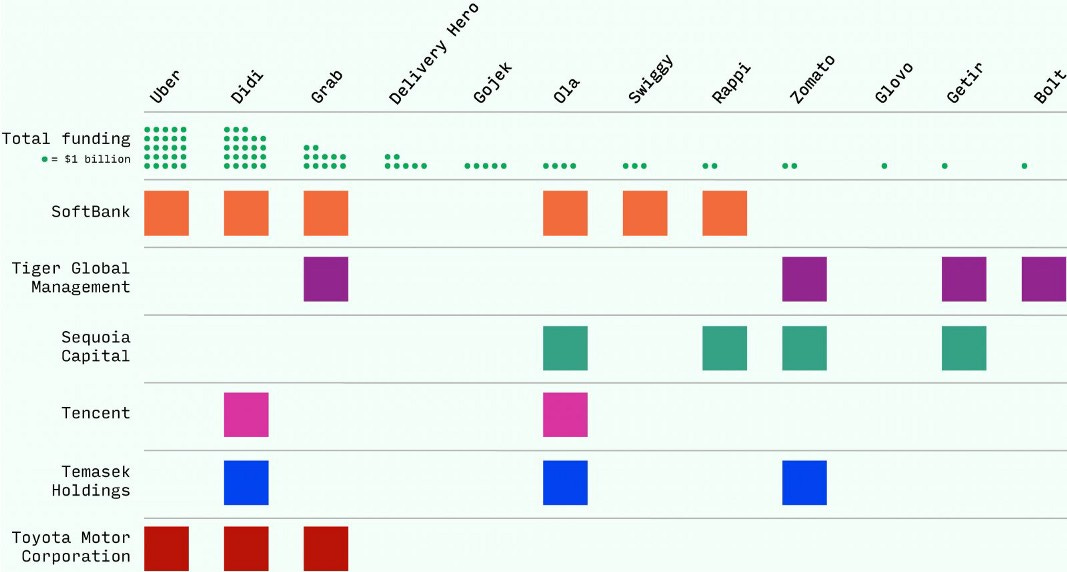

推动全球零工模式的投资者是谁?

据报道,日本科技公司软银的创始人兼董事长孙正义在2016年推出该公司的第一个 “愿景基金” 后,他告诉投资者说,他 “无意做小赌注”。由于要部署的是高达930亿美元的资金,“小赌注” 其实并不是一个选项。

在接下来的五年里,软银利用这一庞大的资金池,成为全球平台经济最重要的支持者之一。甚至在愿景基金成立之前,软银就已经支持了印度叫车公司 Ola,加入了一轮2.1亿美元的融资,将 Ola 的估值推到了10亿美元以上。从那时起,软银支持了该行业的两个最大的参与者 — — 美国的优步和中国的滴滴,以及东南亚的领导者 Grab。它还投资了印度食品配送企业 Zomato 和 Rappi,后者已从哥伦比亚的基地扩展成为整个拉丁美洲的超级应用。在巴西,软银投资了另一家叫车创业公司99,该公司最终被中国的滴滴收购。

软银并不是平台公司的唯一主要投资者,但它的影响力和规模使它与零工经济中的大多数主要参与者只有一两级的距离。它的赌注规模使它不仅能够挑选赢家,而且能够创造赢家,而它的全球影响力意味着它能够建立区域垄断,将世界划分给少数巨头。

零工平台分布图 ——

截至2021年9月,12家最大的国际零工工作公司的全球业务分布:

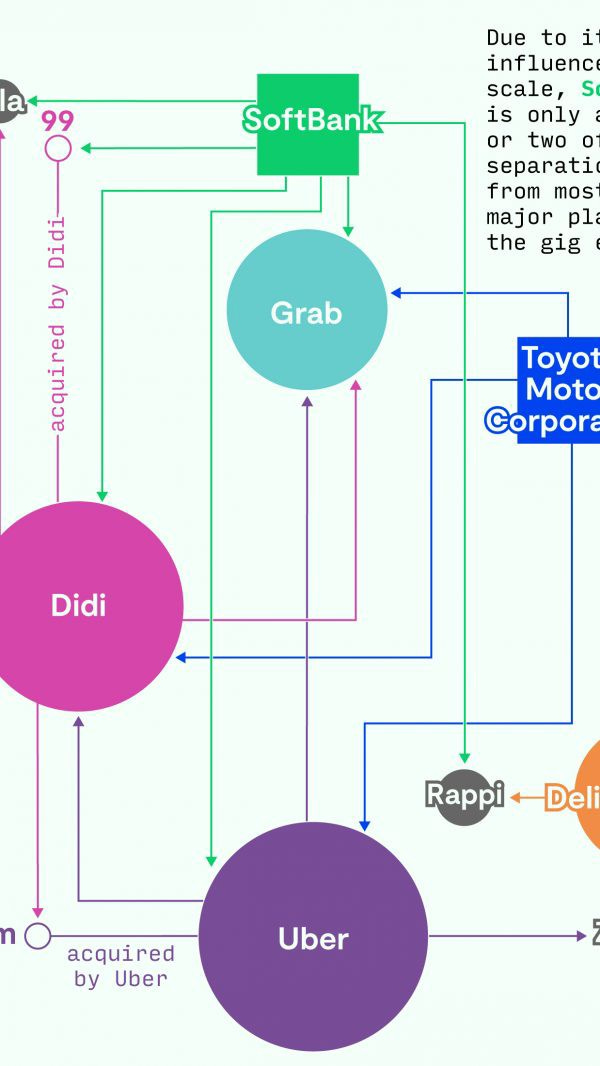

这种做法在亚洲非常明显,Uber 在中国与滴滴出行竞争,在东南亚与 Grab 竞争。在这两个案例中,在燃烧大量资本以赢得市场份额之后,Uber 将其业务卖给了当地的竞争对手,最终在这两个公司拥有相当大的股份。滴滴还拥有 Uber 最大的国内竞争对手 Lyft 的股份。阿里巴巴是软银的另一家投资组合公司,也是早期投资者。滴滴还投资了 Careem,这是一个有抱负的中东超级应用,后来被 Uber 收购。软银未能说服 Grab 与其区域竞争对手 GoJek 合并,但后者随后同意与另一家软银投资的电子商务平台 Tokopedia 合作。

交叉持股和相互投资意味着平台经济中的竞争构成并不明确。专家表示,这也反映了软银的做法及其快速部署巨额资金的能力。当其他风险投资公司寻找一个具有可能在全球范围内扩展的模式的单一公司时,“软银已经有1000亿美元的投资”,欧洲工商管理学院教授克劳迪娅·泽斯伯格说,“因此,有了软银的首肯,你可以说,‘好吧,我们现在其实不需要找到最好的一个。我们只要找到前五名,并对所有人进行投资。然后我们再决定谁在哪里赢’”。

谁在资助零工经济 ——

截至2021年9月,12个最大的国际零工工作平台的共同投资者:

对这些企业来说,“赢” 在大多数情况下是为了实现规模 — — 几乎不惜一切代价。软银,以及在较小程度上该领域的其他风险投资公司,已经投下资金,给他们的投资组合公司提供财务火力,以超越潜在的竞争对手,而不必担心他们的单位经济是否增加。“这是非常积极的。你需要额外的资金,没问题。第一个50亿来自哪里,就有再一个50亿,下一个50亿,没有问题”,泽斯伯格说,“当你有1000亿美元的基金时,你基本上只是在考虑 ‘怎么花掉它’?”

资本的可用性也意味着大型平台公司能够保持更长时间的私有化,而不必在公开市场上测试其估值。股票市场并不总是能接受亏损的科技公司。Uber 的股票在2019年首次亮相时下挫了8%以上,并继续低于其最后的私人估值。食品配送公司 Deliveroo(它不是软银的投资组合公司)2021年在伦敦上市当天损失了超过25%的价值。并非所有的上市都是灾难性的 — — Zomato 在2021年7月的首次公开募股获得了巨大的超额认购,这是在印度科技公司上市的大潮中发生的。Grab 本应在6月通过特殊目的收购上市,但最终推迟了。

平台经济中的竞争并不直接了当。通过共享投资者、兼并和收购,各公司最终都相互持股。下面这张图用方向性的⟶箭头说明了公司和出资人之间的投资;代表公司的⬤圆圈的面积是按照公司目前的估值,或○收购的最新估值;资助者用◼️方块表示。

泽斯伯格呼应了几位不愿透露姓名的风险投资家的观点,她说,对于企业的长期前景仍有许多疑问,这些企业尚未证明其模式可以在没有持续现金注入的情况下运作,或者证明它们可以承受经济冲击。“我认为问题最终将是,这些企业是可以长期持续发展的吗?”,她说。

平台经济如何让女性失败

当40岁的阿耶莎在2017年开始为叫车服务 Careem 开车时,她急切地想获得稳定的收入。六个月前,她失去了在卡拉奇一家当地银行的工作,随后的找工作过程非常残酷。

应阿耶莎的要求,她的名字已被更改,她认为为该服务工作将结束她的经济困境。

Careem 公司最近为巴基斯坦妇女加入他们的车队推出了激励措施,包括缩短工作时间和保证最低日收入。在不到一年的时间里,阿耶莎的月收入就达到了5万巴基斯坦卢比(301美元):比她在银行的工资还多,足以支付她的一室公寓的租金,照顾她年迈的父母,并为她的储蓄增加一点。

但是,当该乘车服务在2019年被 Uber 收购后,阿耶莎说,公司拿走了这些奖励。她的收入下降到每月不到3万卢比(179美元)。

阿耶莎在一个周一的下午通过电话接受了采访。她把车停在卡拉奇的科兰吉工业区附近的一棵树下 — — 这是一片弥漫着的混凝土和灰尘的地方 — — 她希望能在午餐时间赶上交通。当时是下午2点,她在路上走了大约5个小时,只拉到了一个活儿,赚了300卢比(1.8美元)。

阿耶莎说,如果司机想在 Careem 上谋生,他们需要在一天的大部分时间里都能拉到活儿,但对她来说,这是不可能的。她说:“如果我整天都在路上,谁来照顾我的家?”

Rest of World 与研究公司 Premise 合作,调查了15个国家的4900多名零工工人,询问他们在叫车、送餐和家政服务平台工作的经历。研究发现,平台工作存在严重的性别歧视,大多数家政工人是女性,而绝大多数的叫车司机和送货员是男性。调查发现,平台将女性带入了劳动力市场:在对调查作出回应的女性打工者中,有11%的人表示在加入平台之前没有工作,而男性只有8%。

但调查也发现,性别差距仍然很大,这表明劳动力中对女性的结构性歧视已经在平台工作中得到了复制。“平台经济从根本上受益于先前部门的同样的父权制”,劳动、性别平等和社会包容问题研究员、关于零工工作中的性别不平等问题的报告 Bias In, Bias Out 的作者 Bama Athreya 说,“当新技术出现时,这些东西被复制出来,对我们来说不应该感到惊讶”。

女性零工工人的工作时间比男性少 ——

按性别划分的平均工作时间。在 Rest of World 和 Premise 调查的每个国家,女性零工工人的工作时间都比男性同事短。平台往往激励工人尝试工作更长的时间,更不灵活的班次,这意味着女性 — — 通常有额外的照护责任 — — 无法获得这种类型工作的全部好处。

女性 — — 约占这项调查的工人总数的四分之一 — — 不太可能从事收入较高的平台工作,如出租车驾驶,而且总体收入较低,尽管她们每小时的收入通常与男性同行大致相同。这是因为女性在零工平台上的工作时间比男性少。这种情况在巴基斯坦尤其明显,女性在典型的一天中平均工作4.3小时,而男性平均工作6.3小时。

Athreya 说,这可能归结于平台分配劳动的方式。虽然他们应该允许灵活的轮班,但在现实中,他们往往为工人提供激励,让工人接受一份又一份的工作,而对拒绝工作的工人进行惩罚。但女性在家务劳动和护理方面仍然承担着不成比例的角色,这意味着她们往往无法满足算法的时间要求。

Athreya说:“像游戏化这样的事 — — 激励说,‘嘿,如果你多做一件事,我们就会把你提升到这个标准的奖金’ — — 如果你不合适,工作就会立即消失;所有这些事都有性别上的影响,因为女性经历的时间贫困不同”。

可以理解的是,这种情况转化为女性报告的财务满意度低于其男性同行。在被调查的国家中,巴基斯坦、埃塞俄比亚和南非报告的女性和男性零工工人之间的经济满意度差距最大。

女性零工工人的满意度低于男性 ——

下图是按性别划分的财务满意度。虽然女性在平台上每小时的收入与男性相同,但她们的工作时间更少。在调查的所有国家中,除少数国家外,女性工人均表示她们对工作的经济满意度低于男性同行。

Athreya 说,应用程序用来判断工人表现的评级系统也可以 “编码歧视”,反映用户有意识或无意识的偏见。“要追究公司的责任是非常、非常、非常困难的。因为,当然,评级是外包给客户的”,她说,“所以,是公司在歧视?还是客户?”

平台的商业模式通常也依赖于工人被定义为 “独立承包商”,这意味着在工人和客户之间进行调解的科技公司并不对妇女在工作中的安全负责。这再次减少了妇女可以从事的工作类型和数量,降低了她们的收入能力。

像以前的研究一样,Rest of World 的调查数据只抓住了那些首先能够进入平台的妇女。在巴基斯坦这样性别歧视特别严重的国家,妇女获得财政资源的机会很少,因此更难投资于她们进入零工平台所需的资产,如车辆、燃料、智能手机和数据计划。

萨达夫·阿比德(Sadaffe Abid)是一名社会企业家,也是 Circle Pakistan 的联合创始人,致力于为巴基斯坦妇女提供数字扫盲计划。她说,智能手机是 “通往知识的大门”,使妇女能够在经济上独立,但在巴基斯坦的手机所有权方面存在着巨大的性别差距。女性拥有手机的可能性比男性低38%,使用移动互联网的可能性低49%,而拥有手机钱包的可能性低94%。她说:“如果当今世界的妇女不具备数字知识,她就会被抛在后面,她的行动能力已经受到限制,而且她完全无法与世界联系”。

零工工作具有很强的性别特征 ——

下图为调查对象中按性别划分的平台工作份额。由于社会和经济上的不平等,女性工人在一般情况下占少数,而且从事高薪工作的可能性要小得多,比如驾驶乘用车,而这种不平等在平台工作中也会被复制。

在巴基斯坦,摩托车出租和送货服务公司已开始为妇女提供培训课程,以鼓励她们加入车轮上的零工队伍。截至2019年12月,在巴基斯坦信德省,只有4052名女性拥有摩托车驾驶执照,而男性为230万。

但对卡拉奇的一名艺术学生努尔来说,为当地一家快递公司担任送货员意味着最终要忍受慢性背痛。她工作的公司没有为工人的摩托车提供顶箱。相反,送货员被要求将绝缘的送货袋绑在肩膀上,里面常常塞满沉重的包裹。努尔(她的名字也被改了)说,她的背部疼痛影响了她长时间工作的能力,使她的收入减少了一半。在卡拉奇送了六个月的包裹后,她辞职了。现在,她已经转向远程工作,在兼顾多个客户的同时,照顾她的 YouTube 频道使其能盈利。

但是,即使在以家庭为基础的工作平台上,女性也必须面对家庭责任和有偿工作的双重负担。正如自由分析师和项目经理法伊扎·优素福(Faiza Yousuf)所说的,护理工作的负担使妇女难以从家庭中解脱出来。她说:“由于她们在家里工作,人们自动认为她们可以为家庭服务,因此,工作受到影响”。

即使她们能够开始为平台工作,妇女也往往不能利用她们的收入作为实现金融包容性的跳板。正如卡拉奇的临时工阿斯拉·里兹万·汗(Asra Rizwan Khan) 说的,即使是开立银行账户这样简单的事对女人来说也可能是一场艰苦的斗争 — — 银行要求提供收入证明和工作证明,而零工工人和合同制自由职业者往往无法提供。银行员工往往不理解什么是自由职业,不认为它与其他工作具有同等地位。她说:“而且,作为女性,要求一个银行账户是相当令人生畏的。巴基斯坦有大量的金融技术初创企业涌现,但没有人谈论这个国家数百万没有银行账户的妇女”。

汗说,在7月,她偶然发现了一个 LinkedIn 的帖子,宣传一个针对企业家 — — 特别是女性 — — 的新小额信贷项目。帖子下面的评论让她感到不安:他们大多是男性,责备这个项目的存在,并质疑为什么女性一开始就需要一个小额信贷项目。她说:“我以为自由职业和创业是在赋予妇女权力,但它们没有改变我们所处的社会和文化”。

美国工人的斗争:让零工成为体面的工作

10月7日是世界体面工作日。零工工人们正在采取行动,要求 #让零工成为体面的工作 #MakeGigWorkDecentWork。他们共同创建了一个权利法案,概述了政府必须保证哪些最低权利,以确保公平和非歧视性地对待零工工人。以下的列举是为全球的零工工人反抗者参考:

1、工人就是工人;充分的就业权利,不受关于最低工资、病假、假期工资和其他最低就业标准的限制。

2、公司需要支付所有的工作时间:从工人签到开始,到他们签出应用程序为止的带薪时间,并有明确和简明的工资计算方式的分类。

3、对必要的工作相关费用进行补偿,以确保零工工人的实际工资不会降低到法律规定的最低工资水平以下。

4、充分和平等地享受受监管的福利计划,如就业保险(EI),加拿大退休金计划(CPP)和伤害赔偿(WSIB)。

5、数据透明:工人可以获得所有被收集的数据,以及关于该算法如何影响工人的透明度,包括任何形式的惩戒。

6、让所有的工作都算数:零工工作必须计入永久居留权申请。

7、把证明工人不是雇员的责任放在雇主身上,而不是让工人去证明他们不是独立承包商。将可预测的和有目的的ABC测试纳入就业状态。

8、承认零工工人有权在他们选择的地方成立工会,在工作中拥有集体的声音。

9、工人必须有权与他们的雇主谈判,以获得合理的工资和福利。真正的、由工人主导的部门谈判,以实现有意义的集体谈判,提高行业标准。

10、结束任意解雇行为和对故障的公平赔偿。保护解雇的正当理由,获得明确和自由的程序以及至少是最低标准的执行机制。对平台方面的技术造成的问题进行赔偿。

这是一场新的战役,如果它能获胜,哪怕是一小部分,也将成为全球零工工人的胜利。⚪️

THE GLOBAL GIG WORKERS: Gig workers are uncertain, scared, and barely scraping by