“建党100周年” 的今年,从6月底开始,各色烟花的视频就飞满了中文社交媒体。当然,也包括各种文章。但是,不论是赞美还是讽刺、鼓励还是批评,都是跑题的。因为,中国执政党已经不是 “共产党”,已经与共产主义没有关系。这是北京当权者所害怕被指出的,也是为什么他们会拼命宣传所谓的 “初衷”,以掩盖这一真相。

为什么这么说?

艾玛·戈尔德曼知道这一点。米哈伊尔·巴枯宁在俄国革命前半个世纪就警告过大家。黑豹党和黑人解放运动的老兵阿善提·阿尔斯通和库瓦西·巴拉古恩都得出了同样的结论:没有所谓的革命政府。你不能用政府的工具来废除压迫。

【注:1. 埃玛·戈尔德曼 (Emma Goldman)美国著名无政府主义者,以其政治行动主义、写作与演说著称。她在二十世纪前半叶北美与欧洲的无政府政治哲学发展中发挥了重要作用;

2. 米哈伊尔·亚历山德罗维奇·巴枯宁,俄国思想家、革命家,著名无政府主义者,有 “近代无政府主义教父” 之称;

3. 阿善堤·阿尔斯通 (Ashanti Alston) 曾是黑豹党和黑豹解放军的成员,目前是耶利哥运动指导委员会的成员,这是一个旨在推动释放政治犯的反抗运动。】

自19世纪中期以来,无政府主义者一直认为,解放的关键不是夺取国家政权,而是废除国家政权。然而,从巴黎到圣彼得堡,从巴塞罗那到北京,一代又一代的革命者不得不艰难地吸取这一教训:只是改组政客就什么都改变不了。重要的是统治的工具 — — 警察、军队、法院、监狱系统、官僚机构。无论是国王、独裁者,还是国会来指挥这些工具,人民的经验都大致相同。

如果您错过了《为什么选票无法帮你改变糟糕的现状?真正改变应该来自哪里?:权力的杠杆》

这就解释了为什么2011–2013年埃及革命的结果类似于1917–1921年俄国革命的结果,而俄国革命又类似于1848–1851年法国革命的结果。在每一种情况下,一旦进行革命的人们不再试图直接进行社会变革,而是转向将他们的希望投资于政治代表,权力就会巩固在一个新的专制政体手中。无论新的暴君是来自军队、贵族还是工人阶级,无论他们是承诺要 “恢复秩序” 还是要将无产阶级的力量人格化,最终的结果都是大致相同的。

政府本身就是一种阶级关系。如果不废除统治者和被统治者之间的不对称性,你就无法废除阶级社会的压迫。经济只是众多领域中的一个,在这些领域中,成文的权力差异是通过社会结构的方式强加的;政治是另一个领域。资本的私有制对于经济来说就像国家权力对于政治一样。

如果不批评国家政权本身,即使是成功的革命者也注定最终轮流成为压迫者,取代他们当初推翻的统治者。

马克思和列宁承诺国家可以用来废除阶级社会,之后国家会以某种方式消失,这就造成了巨大的混乱。换句话说,革命的 “工人” — — 就是说宣布一个代表他们的政党,就像任何其他执政党一样 — — 可以保留警察、军队、法院、监狱系统、官僚机构和所有其他国家工具,但这些东西会神奇地开始产生平等而不是不平等。这就提出了一个问题:国家究竟是什么?最重要的是,它是政治合法性在特定机构中的集中,与它们所统治的人民形成对比。这正是不平等的定义,因为它使那些通过这些机构掌握权力的人比其他人享有特权。虽然马克思主义者和列宁主义者在几十次革命中成功夺取了权力,但是,没有一次成功地废除了阶级社会 — — 国家非但没有消失,反而因此而变得更加强大和具有侵略性。正如 Sonvilier Circular 所说,“我们怎么能指望一个平等和自由的社会从一个专制的组织中出现呢?”

当革命者试图通过将资本的完全控制权交给国家来消除资本私有制造成的阶级不平等时,这只是使掌握政治权力的阶级成为了新的资本主义阶级。在这里是国家资本主义。无论你在哪里看到政治代表和官僚管理,你都会发现阶级社会。解决经济和政治不平等的唯一真正办法是首先废除创造权力差异的机制 — — 不是通过使用国家结构,而是通过组织横向的自决和集体防御网络,使任何经济或政治精英的特权无法实施。这是与夺取权力相反的做法。

各种类型的政府都与这个反抗项目相对立。任何政府要掌握权力的第一个条件就是,它必须实现对强制力的垄断。在为实现这种垄断而奋斗的过程中,法西斯专制、共产主义独裁和自由民主都变得彼此相似。而为了实现这一目标,即使是表面上最激进的政党,最终也会与其他权力参与者勾结在一起。这就解释了为什么布尔什维克雇用了沙皇军官和反叛乱的方法;这也解释了为什么他们一再站在小资产阶级一边反对无政府主义者,首先是在俄国,后来是在西班牙和其他地方。历史让布尔什维克的镇压 “对于废除资本主义是必要的” 这一古老的托词不攻自破。布尔什维克主义的问题不在于它用残酷的武力来推动革命议程,而是在于它用残酷的武力来镇压革命。

今天,当苏联的旗帜已经成为一个暗淡的、后退的屏幕,人们可以在上面投射他们想要的任何东西时,承认这些并不是特别受欢迎。苏联解体后成长起来的一代人们重新做起了白日梦,认为只要把合适的人推上去负责,国家就可以解决我们所有的问题。为列宁和斯大林辩护的人们为他们所找的借口与我们从资本主义支持者那里听到的完全一样,他们指出消费者在他们的统治下受益的方式,或者争辩说他们剥削、监禁和杀害的数百万人是自找的。

在任何情况下,回到20世纪的国家社会主义都是不可能的。正如东欧的老笑话所说的那样,社会主义是资本主义与资本主义之间的痛苦过渡。从这个有利的角度来看,我们可以看到,社会主义在20世纪的暂时上升并不是马克思所预言的世界历史的顶点,而是资本主义传播和发展的一个阶段。“真正存在的社会主义” 为世界市场实现了后封建经济的工业化;它通过这一过渡稳定了不安分的劳动力,就像福特主义妥协在西方所做的那样。国家社会主义和福特主义都是劳工和资本之间暂时休战的表现,而新自由主义的全球化已经使之成为不可能。

如果您错过了《数字殖民主义:帝国的演变》

今天,不受约束的自由市场资本主义即将吞噬最后的社会民主稳定岛,甚至包括瑞典和法国。无论哪里的左翼政党是以改革资本主义的承诺上台的,他们最终都将被迫实施新自由主义的议程,包括紧缩措施和镇压。因此,他们的上台耗尽了基层运动的动力,同时使右翼反动派能够冒充叛军,以利用民众的不安。这个故事在巴西的工人党、希腊的激进左翼联盟、尼加拉瓜的奥尔特加政府都曾发生过。

具体解释见这里《从民主到自由》

所谓的 “革命” 政府的唯一其他模式是以中国为代表的赤裸裸的国家资本主义,其中的精英们正以牺牲劳动者的利益为代价积累他们自己的财富,就像他们在美国做的那样,就像之前的苏联一样,中国的经历证实了国家对经济的管理*并不是*走向平等主义的一步。

推荐:《中共的大迂回:一个国家的诞生》

未来可能会出现新自由主义的放任自流、民族主义的飞地、极权主义的指令性经济,或者无政府主义的废除财产本身 — — 它可能会包括所有这些 — — 但是,要保持任何政府可以为除少数特权者之外的任何人解决资本主义问题的幻想,将越来越困难。法西斯主义者和其他民族主义者急于利用这种幻灭感来推动他们自己的排他性社会主义品牌;我们不应该通过使 “国家只要管理得当就能为劳动人民服务” 的想法合法化来为它们铺平道路。

您可以将蓝图强加于社会,也可以一起创造自由空间,但不能同时做到这两者。

有些人认为,我们应该暂停与专制共产主义支持者的冲突,以关注更直接的威胁,如法西斯主义。然而,对左翼极权主义的广泛恐惧为法西斯主义的招募者提供了他们的主要谈资。在争夺那些尚未选择立场的人的想法时,这只会有助于将我们的社会变革建议与斯大林主义者和其他专制主义者的建议区分开。

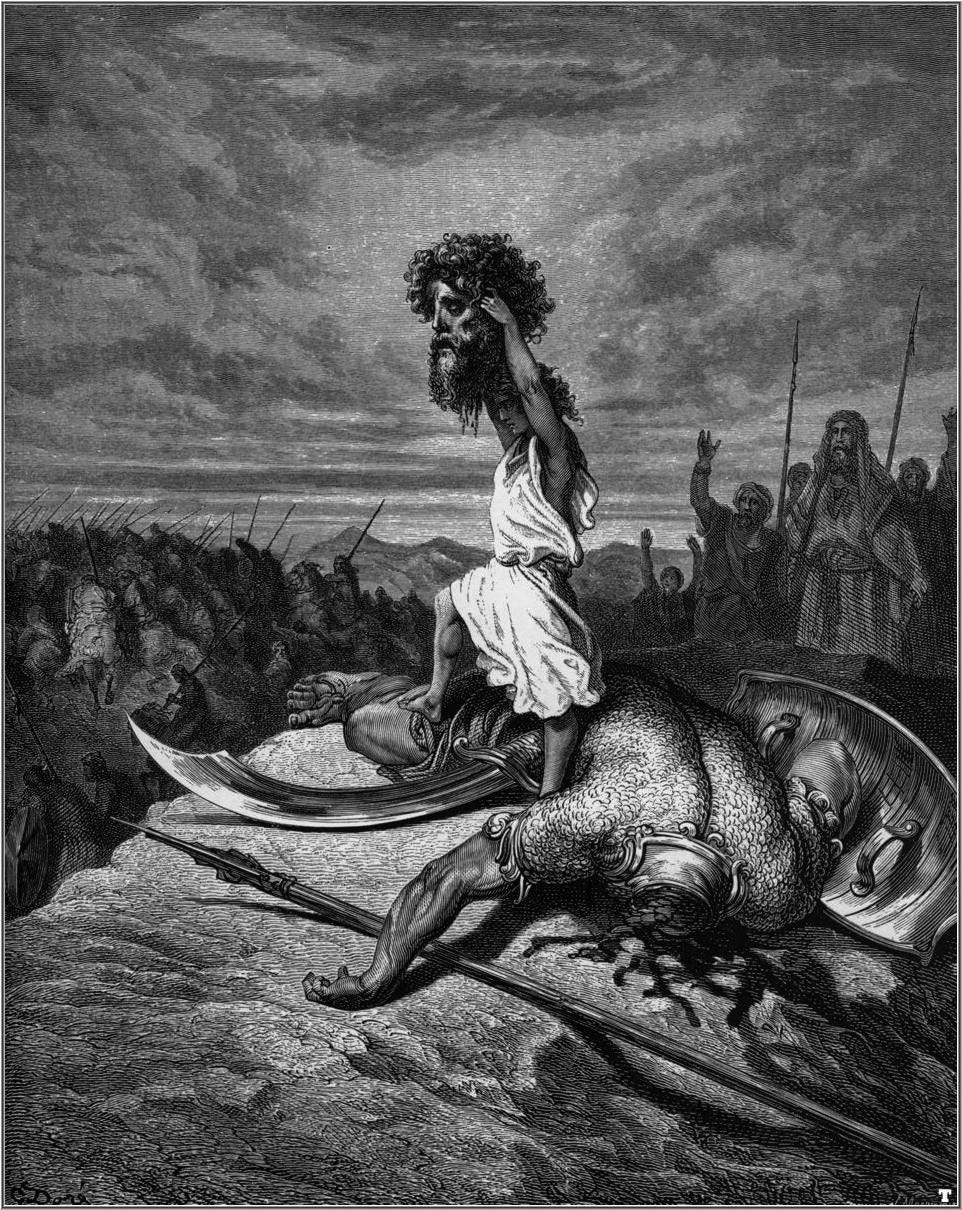

在反对资本主义、国家暴力和法西斯主义的民众斗争中,我们应该对不同的未来愿景之间的竞争给予同等重视。不这样做就意味着事先假定我们会在这些愿景中的任何一个开花结果之前就被打败。无政府主义者、孟什维克、社会主义革命者和其他人在1917年后艰难地了解到,不为胜利做准备甚至比不为失败做准备更加灾难性。

好消息是,革命运动不一定必须像俄国革命那样结束。还有另一种方式。

对抗资本主义和国家政权。

与其寻求国家权力,我们不如开辟自治的空间,从国家中剥离合法性,发展直接满足我们需求的能力。我们可以建立世界范围内的根生网络,而不是独裁和军队,以抵御任何想对我们行使统治权的人,来保护彼此。我们可以建立基于自愿合作和互助的基层协会,而不是寻求新的代表来解决我们的问题。为了取代国家管理的经济,我们可以在横向基础上建立新的公地。这就是无政府主义的替代方案,如果不是被佛朗哥一方和斯大林另一方踩在脚下,它本可以在1930年代的西班牙获得成功。从恰帕斯和卡比利亚、到雅典和罗贾瓦,过去三十年中所有鼓舞人心的运动和起义都包含了无政府主义模式的元素。

国家解决方案的支持者声称他们更有效率,但问题是,他们在什么方面更有效率?解放是没有捷径的;它不能从上面强加。如果我们的目标是创造真正的平等,我们就必须以一种反映这一点的方式来组织,分散权力,拒绝一切形式的等级制度。建立能够通过直接行动和团结协作以解决当前需求的地方项目,并在全球范围内将它们相互联系起来,我们就可以在通往一个没有人可以统治他人的世界的道路上迈出步伐。我们想要的那种革命不可能一夜之间发生;它是摧毁所有权力集中的持续过程。

随着我们时代的危机加剧,新的革命斗争必然会爆发。我们应该为新的千年更新它,以免我们都注定要重复过去。

如果您错过了《现在团结:当下的口述历史实验》

本文改编自一本书《The Russian Counterrevolution》。您可以在这里免费下载它,也可以从 AK Press 订购印刷副本。

要么国家永远存在,压制个人和地方生活,接管人类活动的所有领域,带来战争和国内的权力斗争,带来宫廷革命,只是用一个暴君取代另一个暴君,而在这种发展的最后,不可避免的是……死亡。

或者是国家的毁灭,新的生命在成千上万的中心重新开始,其原则是个人和团体的积极主动和自由协议。

选择权在你们手中!

— — 彼得·克鲁泡特金,《国家:它的历史角色》

⚪️

国家本身确实不能消灭阶级,国家是阶级矛盾不可调和的产物,但是,旧的国家并不可能一下就能消灭干净,还是需要采取革命的方式探索道路,对于无政府主义者提出的一下子就消灭所有国家,我是不赞同,革命一般都是在一些薄弱的地方先获得胜利,来自外界世界的重重包围和旧世界还没消灭干净的残余会迫使工人阶级不得不拿起国家这一工具对付敌人

请谈谈历史上的无政府主义实践,包括较成功的和不成功的。

我个人认为,没有一支以马列主义为指导思想的先锋党,是很难发动革命以推翻资产阶级国家的。