在世界各地,随着气候灾难、经济危机和战争的蔓延,迫使数百万人流亡国外和跨越国界,大规模流离失所正在加速。

这些大规模的迁徙加剧了仕绅化,推高了住房成本,而房地产投机正导致越来越多的人无家可归。

流亡者如何才能在新的家园继续采取政治行动,在陌生的环境中建立跨种族的团结?

在亚美尼亚,流亡海外的俄罗斯无政府主义者树立了一个榜样。

本周,由于阿塞拜疆恢复了对纳戈尔诺-卡拉巴赫的军事进攻,亚美尼亚境内的难民处境更加紧迫。尽管数十年来种族间暴力冲突不断,但数以万计的亚美尼亚人一直坚守在那里。

随着俄罗斯失去对该地区的控制,而其他国家的政府也感到有恃无恐并开始了自己的征服,战争正在蔓延,导致更多的人流离失所。

这里是关于流离失所者在新环境中开展强有力的政治组织活动的另一个例子。

如果您错过了《与流亡组织对话:政治避难者如何在异国他乡继续奋斗》

背景

曾经被全球超级大国划为 “东方集团” 的领土都有着各自不同的历史、社会和政治轨迹。几个世纪以来,“文明的” 西方和 “野蛮的” 东方之间的东方主义界线一直存在争议。在这些领土上,帝国曾经征服又崩溃,战争和种族灭绝不断划定又重新划定着边界。

19世纪末和20世纪初,无政府主义曾经在这些地区的一些最激烈的斗争中走在前列。从那时起,数十年的社会主义统治、国家镇压以及 20 世纪 90 年代残酷的资本主义经济私有化,造成了极具挑战性的政治格局。在这种情况下,维持无政府主义的组织工作要么困难重重(如在波兰)要么极其危险(如在俄罗斯或白俄罗斯)。

亚美尼亚无政府主义的历史可以追溯到19世纪末。最著名的亚美尼亚无政府主义者之一是亚历山大·阿塔贝基扬 (Alexander Movsesi Atabekian),他受到了彼得·克鲁泡特金著作的启发。他是俄国十月革命的早期批评者之一,这一立场使他不断被剥夺自由 —— 苏联当局曾多次逮捕他。即便如此,他的作品仍然具有影响力,因为他用亚美尼亚语创办了那个时代为数不多的无政府主义期刊之一。

经过几十年的专制统治,亚美尼亚于 1991 年苏联解体时获得独立。独立后的最初几年饱受战争摧残,亚美尼亚与阿塞拜疆争夺尚未解决的纳戈尔诺-卡拉巴赫领土。

此后的二十年间,社会动荡不断。2013年,首都埃里温爆发了反对公共交通费用上涨的大规模无中心运动。一年后,爆发了反对养老金制度改革的自组织的抗议活动。无政府主义者参与了这两场运动,以及反对拆除埃里温历史悠久的 Afrikyan Club 房屋的抗议活动。2015年,电费上涨吸引了更多人走上街头,其中再次包括无政府主义者。

在亚美尼亚,与该地区其他许多后社会主义国家一样,很难将社会和经济压力引发的抗议与寻求政权更迭的运动明确区分开来。尽管如此,在 2016 年之前的几年里,亲密团队和小型无政府主义组织,包括女权主义者和酷儿倡议组织纷纷崛起。

然而,2016年,随着世界各地局势的变化,政治格局开始发生变化,右翼民兵从无政府主义者手中夺走了主动权。那年7月,他们占领了埃里温最大的警察局,试图发动武装叛乱,但没有成功。与此同时,移民侵蚀着无政府主义者已经取得的成果。正如一位亚美尼亚无政府主义者当时告诉我们的那样,“离开亚美尼亚,加入移民大军,是目前最普遍的激进化形式”。

2020年,与阿塞拜疆的战争再次爆发。在过去几年里,俄罗斯通过向两国出售武器赚取了大量利润。弗拉基米尔·普京最终促成了两国之间的停火,但军事冲突在随后几年里持续存在,并在俄罗斯入侵乌克兰陷入困境后再次升级。战争往往会助长反动政治和极右翼团体的发展,同时撕裂之前积累起来的能促进基层组织的社会结构。

在这种情况下,尤其重要的是要找到一些实例,说明那些背井离乡的难民是如何组织起来的,即使之前的社会运动已经崩溃。

俄罗斯无政府主义者声援亚美尼亚”占地者”: 访谈

以下是一位居住在埃里温的俄罗斯无政府主义者的回答。

—— 请谈谈亚美尼亚的住房危机。

在乌克兰被入侵之前,埃里温市政府就已经在重建城市了,拆除包括历史遗迹在内的一大堆旧建筑,取而代之的是新建筑、商店和餐馆,而这些正是这座城市日益严重的仕绅化危机的引擎。

2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后,超过10万俄罗斯人移居亚美尼亚,其中包括无政府主义者。但事实证明,亚美尼亚国内也在进行着一场战争。尽管普京在海牙被正式认定为战犯,但阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和土耳其的总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安一直在杀害和轰炸亚美尼亚人,摧毁亚美尼亚的文化古迹,封锁阿尔察赫,剥夺了12万居民的食物和药品,而国际社会却对此没有任何抵制。

因此,除了俄罗斯侨民之外,亚美尼亚还有大量的国内难民,而国家却几乎没有采取任何措施来帮助他们。

房东和房地产中介趁机大幅提高房租。亚美尼亚媒体报道了阿尔察赫难民一家五口如何被迫支付多出一倍半的房租的故事。房东打电话给他们,威胁要在他们的住处安置俄罗斯人,尽管租约条款是事先讨论好的。有时,在俄罗斯人搬进来时,房东并没有撤掉宣布空房的广告,而是提高了价格,威胁说只要任何时候有新租户接受更高的报价,就会驱逐现租户。这导致了房价的螺旋式上涨。

在大多数情况下,房东不与租户签订正式合同,以便能够随时更改租房条款、设定新价格或赶走租户。这也使他们能够避免向政府纳税。结果,租户只能自谋生路。他们一方面要与试图从他们身上攫取最大利润的房东抗争,另方面还要应对近期战争造成的经济后果。

住房危机影响到许多不同的人群:学生、从亚美尼亚其他地区迁往首都的工人、来自纳戈尔诺-卡拉巴赫的难民、以及来自其他不同社会阶层的亚美尼亚人。

2022年9月在俄罗斯宣布部分军事动员时,第二波俄罗斯移民抵达亚美尼亚。这一次,不仅包括俄罗斯族人,还包括持有俄罗斯护照的亚美尼亚族人。结果,就连车库和地下室也被匆忙改造成公寓并在埃里温市场上出租,亚美尼亚大城市(如久姆里、瓦纳佐尔、卡潘或迪利然)的房地产价格已达到埃里温前二月的水平。

根据我自己的经验,许多搬迁者的住房问题非常严重。只有一些计算机程序员可以负担得起昂贵的公寓,但大多数移民都负担不起。

埃里温只有一个无家可归者收容所,可容纳 100 人,而露宿街头的人数大约是这个数字的四倍。其中有些人因为冻伤不得不截肢。然而,亚美尼亚官方却不承认存在无家可归者!

—— 这与针对旧国防部大楼占地者的驱逐有何关系?

2018年,数百人占领了埃里温高速公路附近一栋13层高的前国防部大楼。该建筑自2008年以来一直空置。许多参与者是有孩子的家庭、退伍军人、老人和穷人。其中一些人是参加过三、四次战争的老兵。他们修缮了建筑,种植了树木,还经营了一个农场。

当局决定翻修这栋楼,并将其交给国家税务机构,后者将于2027年搬迁至此。他们想在这建一个 “对外经济中心”。

他们在驱逐住户的前几周切断了电力,给住户造成了非常困难的生活条件。2023年 2月16日,亚美尼亚警察来到大楼,强行将所有住户赶走。当时,至少有 150 个家庭住在这里。许多寮屋居民进行了抵抗;26人当场被捕。当局调来了数千名警察,开始抢劫、毁坏农场、并偷窃被驱逐者的私人物品,包括军装。

当局允许 20 个家庭住进宿舍,其他人则住在亲戚家。但许多人拒绝离开家园,转而在大楼附近的土地上扎营,要求允许他们继续住在那里。

我们,一个定期在无政府主义酒吧聚会的无政府主义圈子的代表,决定不再袖手旁观。

—— 人们对驱逐行动和你们的援助行动有何反应?

驱逐事件和我们声援占地者的活动在移民社区引起了一些讨论。有人在一个移民聊天室里声称这些难民和退伍军人是 “侵占国家财产的无赖”,作为纳税人,他对此 “极为愤慨“。作为回应,其他人提出了有关人权的论点。一些自由派开始争辩说,“在德国或瑞典,维护住房权和体面生活是政府官员的责任”。(就是主张依靠政府)

对我这个无政府主义者来说,占地的故事生动地说明了人民如何通过自己的劳动和智慧解决基层的社会问题。通过非国家手段确保社会权利,这一社会项目避免了福利制度的主要弊端 — — 官僚主义和家长式作风。

从很多方面来说,类似于 “占地” 这样的社会实验也会让地主/房主的存在受到质疑。就像中世纪的封建领主一样,地主/房主并没有为社会创造任何价值,但他们仍然可以利用他人的劳动来牟利。正如一位占地居民所言:“如果国家不能帮助我们,那么上帝也会帮助我们,至少让国家停止干涉,停止偷窃和破坏我们所建造的一切。”

—— 过去十年间,埃里温发生了数次抗议浪潮。你是否看到人们在一次又一次的斗争中积累了历史知识和经验?

关于埃里温 2010 年代的运动,亚美尼亚无政府主义者确实参与了很多街头运动。曾有过抗议电价上涨的行动、人权日的示威游行、反对埃里温仕绅化的行动,以及无政府主义女权主义者的行动。但不幸的是,那一代人要么离开了政坛,要么加入了政党,要么出国去了俄罗斯或欧洲。

如今,亚美尼亚的无政府主义者大多是来自俄罗斯联邦的移民。事实上,我只认识两个亚美尼亚本土无政府主义者: N- 是一名朋克音乐家(在 20 世纪 20 年代初成为无政府主义者),S- 是一名无政府女权主义者,在我们的空间演讲,偶尔在左翼和无政府主义杂志上发表文章(她也是在那个时候成为无政府主义者的)。可惜的是,他们两人都与2010年代的运动和亲密团队无缘。

还有一位来自以色列的无政府主义者: Y- 是一名犹太妇女,在克里米亚生下孩子后被遣返回以色列,在那里的基布兹集体社区里生活了18年,并参加了那里的无政府主义运动(包括与 “Anarchists Against the Wall” 组织接触),后来嫁给了一名亚美尼亚人并搬到埃里温,决定在这里开一家以无政府主义和女权主义为主题的咖啡馆。这个咖啡馆成了当地犹太社区(如每周六的安息日庆祝活动)以及创意知识分子的聚会场所,他们在这里举行公开读书会。

这一切一直持续到俄罗斯入侵乌克兰,此后俄罗斯当局开始对其公民进行更严厉的迫害,成千上万反战的俄罗斯人(包括无政府主义者)逃离了这个国家。

因此,自独立以来的这些年里都是单一民族的亚美尼亚现在变得更加多元化了。

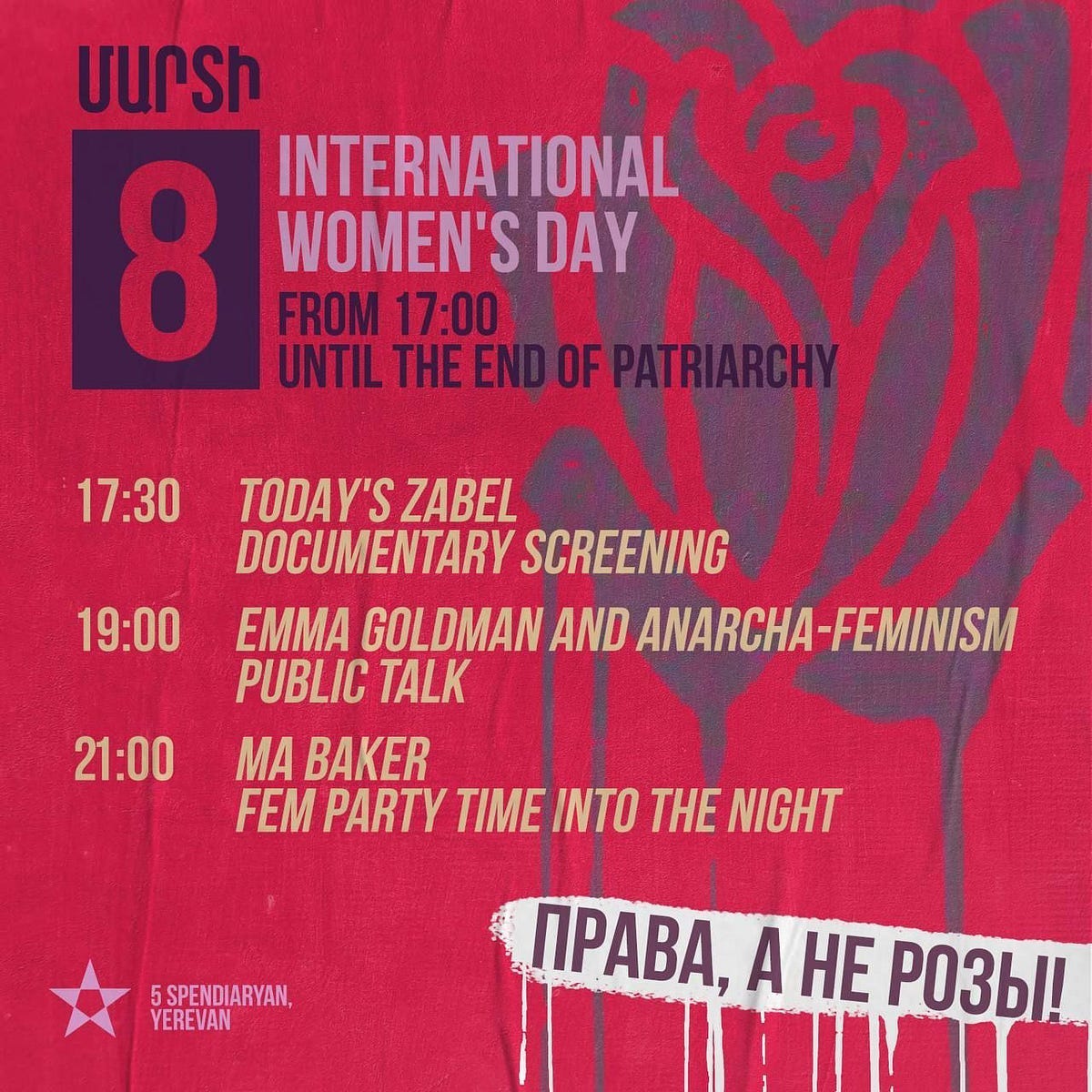

随后,许多左派和反专制观点的移民代表成为了 Mama-jan 咖啡馆的常客。在 Y-、S-(我在上文中提到过的人)和俄罗斯无政府主义者 S-的倡议下,这为成立名为 “艾玛·戈德曼公学” 的组织提供了肥沃的土壤。实际上,这是无政府主义者和支持者们每周在咖啡馆的一个小房间里举行的聚会,讨论无政府主义杂志上出现的新文章。

我们这个小圈子就是这样形成的,现在它代表了亚美尼亚的整个无政府主义运动。

我们当中有许多不同的人。其中一位积极参与素食主义,甚至成立了自己的素食合作社(我也加入了)。还有一些人,比如一位信仰基督教的无政府主义者朋友,为战争受害者募集人道主义援助。还有一个酷儿无政府主义团体继续从事街头活动。

这个咖啡馆成为了一个社交空间,我们开始积极举办各种主题的公开讲座,如亚美尼亚无政府主义者亚历山大·阿塔贝基扬的遗产(我主讲的内容)、无政府主义和生态学、萨帕塔主义者等等。

我们一得知他们被强行驱逐,就决定去帮助他们。我们去找了他们几次,尽管一开始有些不信任,但我的朋友们还是设法与他们找到了共同语言。

因此,在下一次周会上,我们讨论了如何去帮助这些占地者。其中一位无政府主义思想的支持者是我们圈子的访客,他安排提供木柴,供占地者用锅灶给帐篷取暖。此外,作为一名有一定关系的反战人士,我还设法邀请了一位记者朋友前往那里。在随后的一次访问中,他们非常热情地接待了我们。我们帮着卸木柴,他们给我们做饭,还教我们下双陆棋。

我们向俄语移民媒体报道了那里的情况,这篇报道后来发挥了非常重要的作用。我们还与慈善组织 “Ethos” 建立了联系,该组织由埃里温的迁移者创建,致力于帮助乌克兰和亚美尼亚难民。

多亏了对驱逐事件的新闻报道,并在我们的倡议下通过各种出版社的转载(例如积极报道迫害无政府主义者和反战抗议者事件的“Doxa”),我们才得以在 Ethos 发起食品、药品和燃料募捐活动。最终,我们募集到的资金比原计划多出 60,000 打兰!(相当于大约 157 美元,对于亚美尼亚的一些难民来说这已经是一笔不小的数目了)

此外,占地居民开始积极邀请我们参加他们的抗议活动:他们每周四和每周一都会在政府大楼和国家财政支出委员会附近举行抗议活动。我和我的朋友们举着一张写有 “国家,你为什么要夺走人们的住房” 的海报,上面有无政府主义的标志。

寮屋居民对我们的支持非常高兴,甚至邀请我们去烧烤(虽然我们这有素食主义者朋友)。

现在,他们的斗争仍在继续,我们与他们保持着联系。

—— 无政府主义者对住房斗争有什么贡献?

原则上,无政府主义在其历史上一直对住房问题非常感兴趣。在巴黎公社时期的一项革命性决定就是将无家可归的巴黎人安置在逃往凡尔赛的资产阶级移民空置下来的公寓中,并禁止以拖欠房租为由驱逐房客,这并非毫无道理。住房无保障是现代社会的一个重要问题,也是无政府主义者必须应对的挑战。

这次驱逐的例子尤为引人注目。它揭示了以私有财产为基础的文明的荒谬和不道德。

在此,我们有必要将两方面放在一起讨论:阿塞拜疆在阿尔察赫试图赶走亚美尼亚人并进行种族清洗的 — — 其手段包括设置封锁和切断电力,以及同样的事情也发生在埃里温 — — 亚美尼亚政府切断了占地者的电力,并为他们创造了无法忍受的条件。

房子不是房主盖的。房子是由无数工人建造、装饰和装修的,他们在木料场、砖瓦场和车间里,拿着最低的工资辛苦地劳作 ……

那么,谁能将哪怕是最微小的土地或最简陋的建筑据为己有并避免公然的不公正呢?谁又有权把共同遗产中哪怕最小的一部分卖给任何竞标者呢?

在这一点上,正如我们所说,工人们是一致的。在巴黎被围攻期间,免费住房的想法就已经非常明显地表现出来了,当时的呼声是要求纯粹地、简单地降低地主所要求的条件。1871年人民公社期间,它再次出现,当时巴黎工人们期望公社委员会大胆地决定废除房租。当新革命到来时,这将是穷人们首先关心的问题。

无论是在革命时期还是在和平时期,工人都必须有房住,必须有一定的栖身之所。但是,无论你的住所多么破旧肮脏,总有一个房东可以把你驱逐出去 ……

认真的革命者拒绝制服和徽章 — 那些权威和奴性的外在标志 — 而是留在人民中间,与群众并肩工作,使废除房租、征用房屋成为既定事实。他们将铺平道路,鼓励思想朝着这个方向发展;当他们的劳动果实成熟时,人民就会着手征收房屋,而不会理会那些必然会给他们带来麻烦的理论 — 关于向地主支付补偿金和首先找到必要资金的理论。

到了征收房屋的那一天,到了那一天,被剥削的工人们就会意识到,新的时代已经到来,劳动者不再需要承受权贵的枷锁,平等已经公开宣布,这场革命是真实的事实,而不是像之前的许多革命一样,只是一场虚假的戏剧。

—— 彼得·克鲁泡特金,《面包的征服》

🏴️

可以看到IYP一直以来有“把文章节选句子做成海报式图片”的尝试。请问IYP是否考虑做更多的简单易懂的、无需context也一目了然的、易传播的、“iconic”或“memeable”的东西(或者至少认为这是现阶段其他反抗者应该尝试创作的东西?) 极右翼思想得以在西方世界年轻人中迅速壮大很大程度上就是因为图片和meme的快速有效传播。而其他运动完全可以使用类似的战略。

有这个疑问是因为个人觉得IYP以往花费心思做的带字图片只是当文章插图或封面看着还行却大多并不适合单个点击保存图片再传播。