革命成功了!为了维持革命的成果,我们必须杀死所有敌对势力!然后再杀死所有质疑我们的人!然后再杀死所有我们觉得他们可疑的人!然后再杀死所有那些不理解为什么我们不断杀人的人!…… 最后,被杀死的就是我们。

必须是这样的剧本吗?革命必须夺权吗?必须成为那个你曾经的敌人的复制品?是否有其他方案能让我们摆脱这个怪圈?

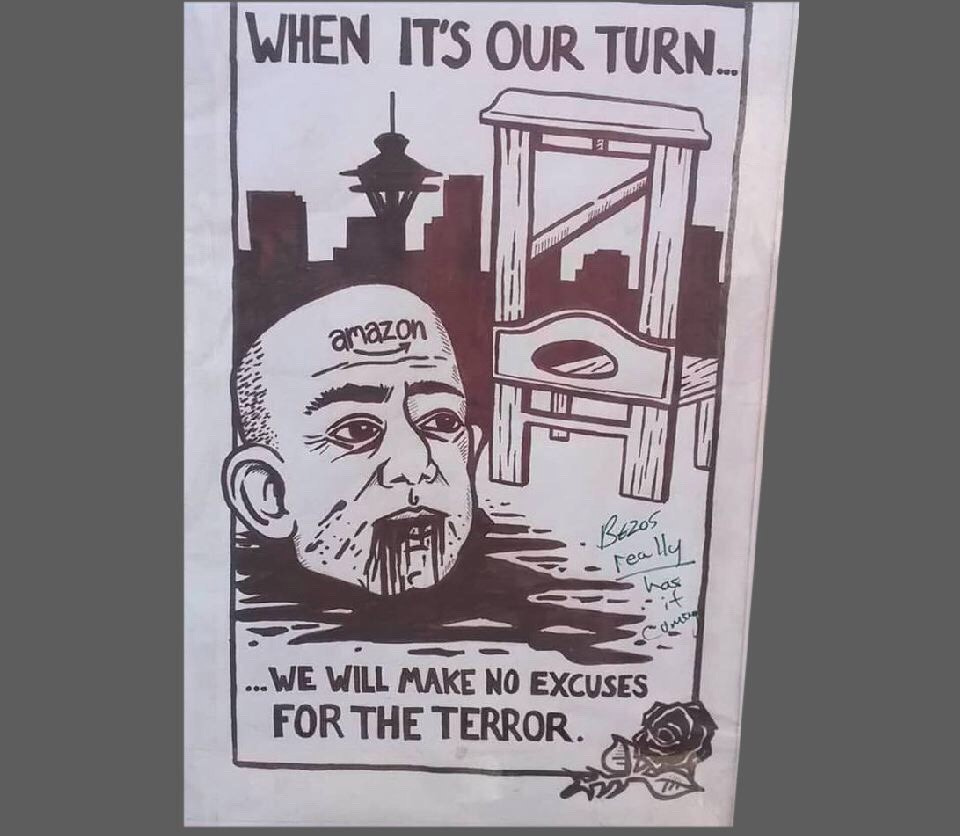

就在几年前,“杀全家” 和 “挂路灯” 还在流行,当时我们和一些异议人士交流过关于这些词究竟意味着什么,它们是战略目标吗,还是战术的一部分?总的来看,可能都有。

一些人认为喊出这些口号可以让敌人因害怕而停止作恶,所以它是战术的一部分;另一些人认为这些话可以激励我们的队友,那些遭受迫害最为深重的人们,“让他们看到希望”。

很遗憾,这些都不切实际。对于前者,敌人不会因为害怕被 “杀全家” 而停止作恶,相反,这只会让他们更加竭尽全力去阻止变革。对于后者,真正能激励队友的是一个有生命力的可持续的革命愿景,是实现让人民获得幸福的承诺,而不是延续旧系统的等级制和胁迫性武力。

对每一位遭受过迫害的人来说,报复都是毫不过分的。但对革命来说,事情没有这么简单。

为什么巴黎公社焚烧了断头台?为什么我们也应该这样做

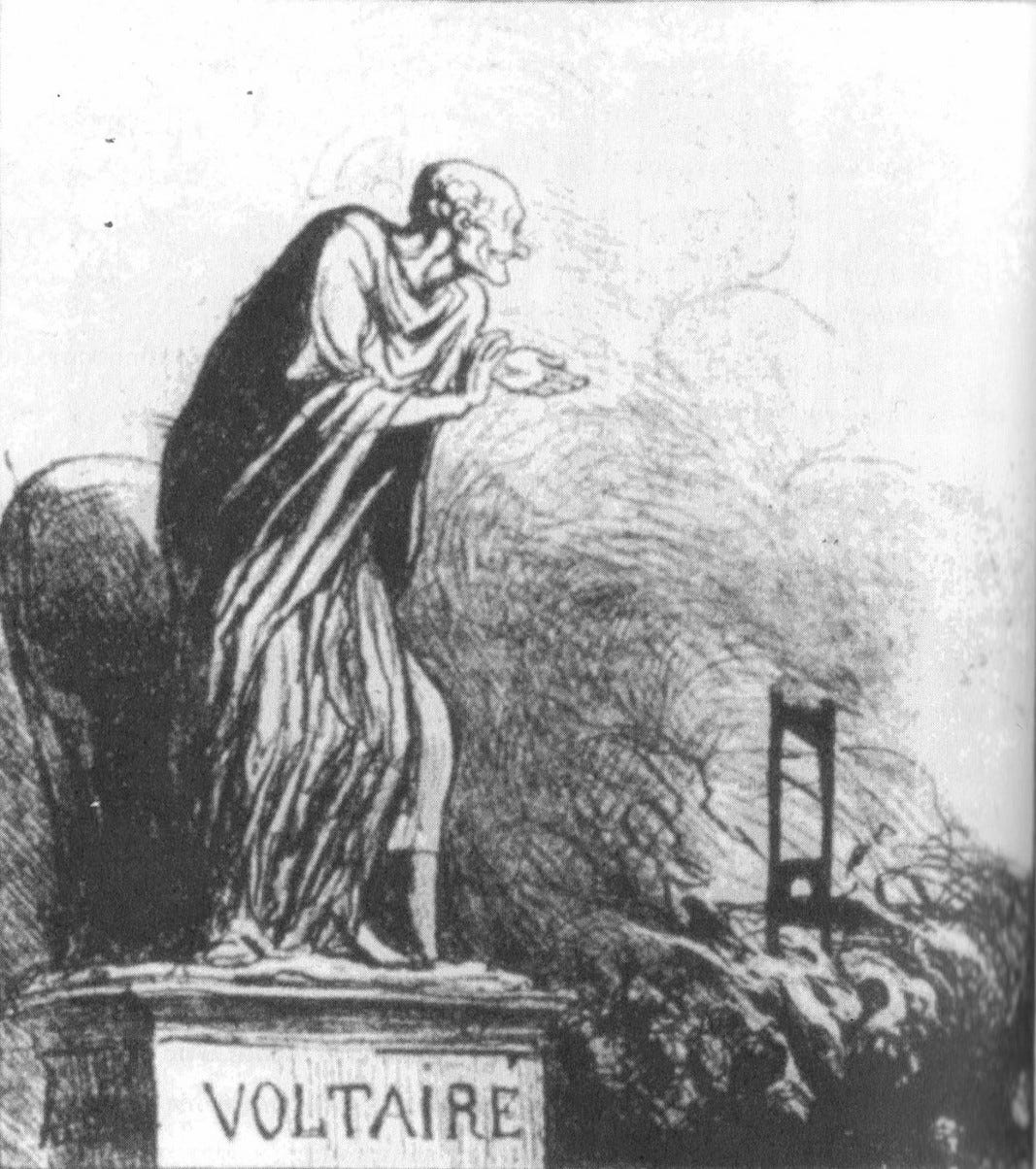

1871年4月6日,革命的巴黎公社的武装参与者夺取了存放在巴黎监狱附近的断头台。他们把它带到了伏尔泰雕像的脚下,在那里把它砸成了碎片,并在篝火中烧掉,赢得了无数人的掌声。

这是一次来自基层的民众行动,而不是由任何政客协调的场面。当时,公社控制着巴黎,而巴黎仍然居住着各个阶层的人;法国和普鲁士的军队包围了这座城市,并准备入侵,以强加阿道夫·梯也尔的保守派政府。在这种情况下,焚烧断头台是一种勇敢的姿态,它否定了恐怖统治和通过屠杀人民来实现积极社会变革的想法。

“什么?” 你震惊地说,“共产党人烧了断头台?他们究竟为什么要这样做?我以为断头台是解放的象征!”

到底是为什么?如果断头台不是解放的象征,那么为什么在过去几年里它会成为激进左翼的一个标准主题?为什么互联网上充斥着断头台的meme?为什么政变乐队会唱 “我们有断头台,你最好快跑”?最受欢迎的社会主义期刊被命名为 “雅各宾”,以断头台的最初支持者来命名。当然,这不可能只是对右翼对法国大革命挥之不去的忧虑的讽刺。

断头台已经占据了人们的集体想象力。在社会的裂痕正向内战扩大的时候,它代表着毫不妥协的血腥复仇。它代表了这样一种想法:只要有合适的人负责,国家的暴力就会是一件好事。

那些认为自己无能为力是理所当然的人认为,他们可以宣扬可怕的复仇幻想而不承担后果。但是,如果我们真的要改变世界,我们就有责任确保我们的建议不会同样可怕。

你可以在这里打印这篇文章的杂志版本。

复仇

今天,人们想要血腥的复仇这并不令人惊讶。资本主义的暴利正在迅速使地球变得不适合居住;边境巡逻队正在绑架、毒害和囚禁儿童;种族主义和厌女症的个人暴力行为越来越频繁地发生 …… 对许多人来说,日常生活越来越具有羞辱性和无权性。

那些没有复仇欲望的人,因为他们没有足够的同情心无法对不公正现象感到愤怒,或者因为他们根本没有注意到这一点,所以不值得赞扬。无动于衷的 “美德” 并不如最严重的过度报复行为。

我想向那些杀人不眨眼的警察,向那些靠剥削和城市化套现的亿万富翁、向那些骚扰和污蔑别人的偏执狂们复仇吗?是的,我当然愿意。他们杀害了我认识的人;他们正试图摧毁我所爱的一切。当我想到他们所造成的伤害时,我感到已经准备好打碎他们的骨头、徒手杀死他们。

但是,这种愿望与我的政治不同。我可以想要一些东西,而不需要为它反向设计一个政治理由。我可以想要某样东西而选择不追求它,如果我更想要其他更多的东西的话 — — 在这种情况下,是一个不以复仇为基础的无政府主义革命。我不会因为其他人想要复仇而评判他们,特别是如果他们所经历的比我更糟糕。但我也不会把这种愿望与解放的建议混为一谈。

如果我描述的那种嗜血的欲望让你感到害怕,或者如果它只是看起来不体面,那么你绝对没有资格开玩笑说让别人去代表你进行工业化谋杀。

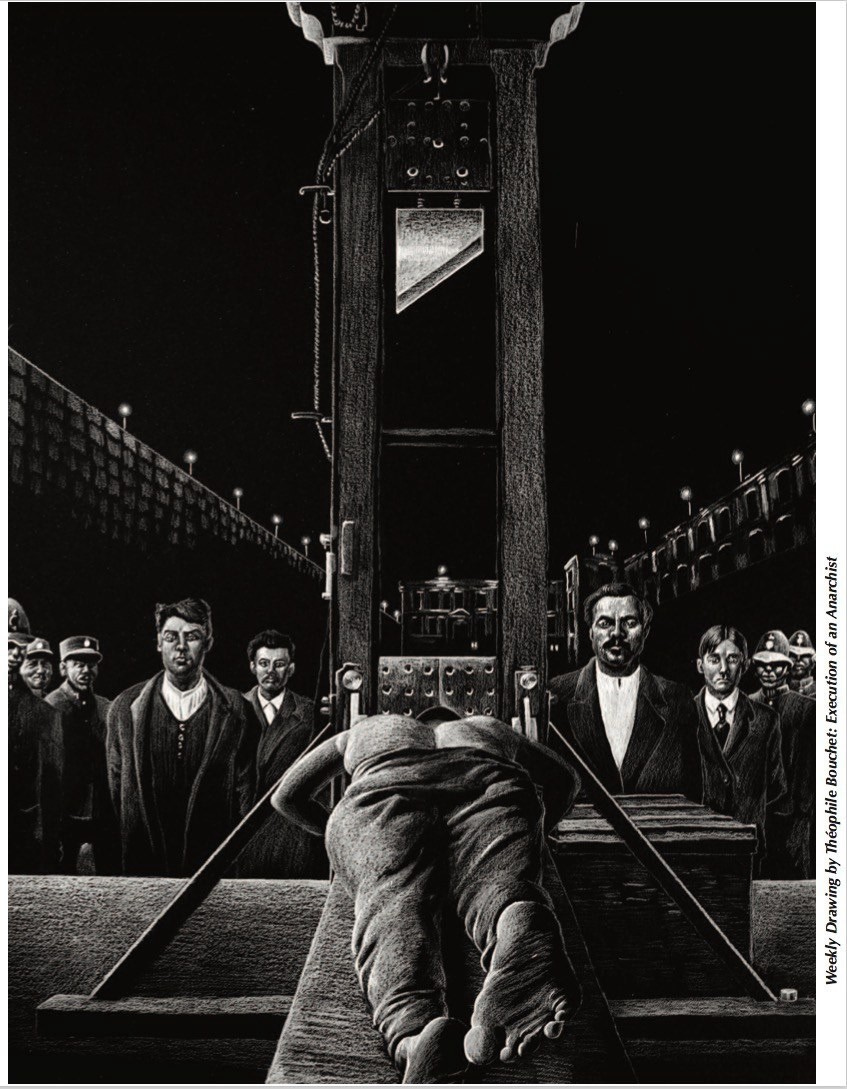

因为这正是对断头台的幻想的与众不同之处:它完全是关于效率和距离的。那些迷恋断头台的人并不想徒手杀人;他们并没有准备用自己的牙齿撕开任何人的肉。他们想让自己的复仇自动化执行。他们就像那些轻率地吃着麦乐鸡的消费者,但绝不会亲自去屠宰一头牛或砍伐一片雨林。他们更喜欢按照雅各宾派和布尔什维克在模仿资本主义国家的非个人化运作中树立的榜样,有条不紊地发生流血事件,所有文书填写妥当。

还有一件事:他们不希望必须为之负责。他们更愿意以讽刺的方式表达他们的幻想,保留似是而非的推诿。然而,任何曾经积极参加过社会动荡的人都知道,幻想和现实之间的界限是多么狭窄。

让我们看看断头台在过去扮演的 “革命” 角色。

“但复仇不值得一个无政府主义者去做! 黎明,我们的黎明,无争吵,不犯罪,无谎言;它肯定生命、爱、和知识;我们努力加快这一天。”

~ 库尔特·古斯塔夫·威尔肯斯 — — 无政府主义者、和平主义者,也是刺杀赫克托·瓦雷拉上校的人,这位阿根廷官员监督了对巴塔哥尼亚大约1500名罢工工人的大屠杀。

断头台的简史

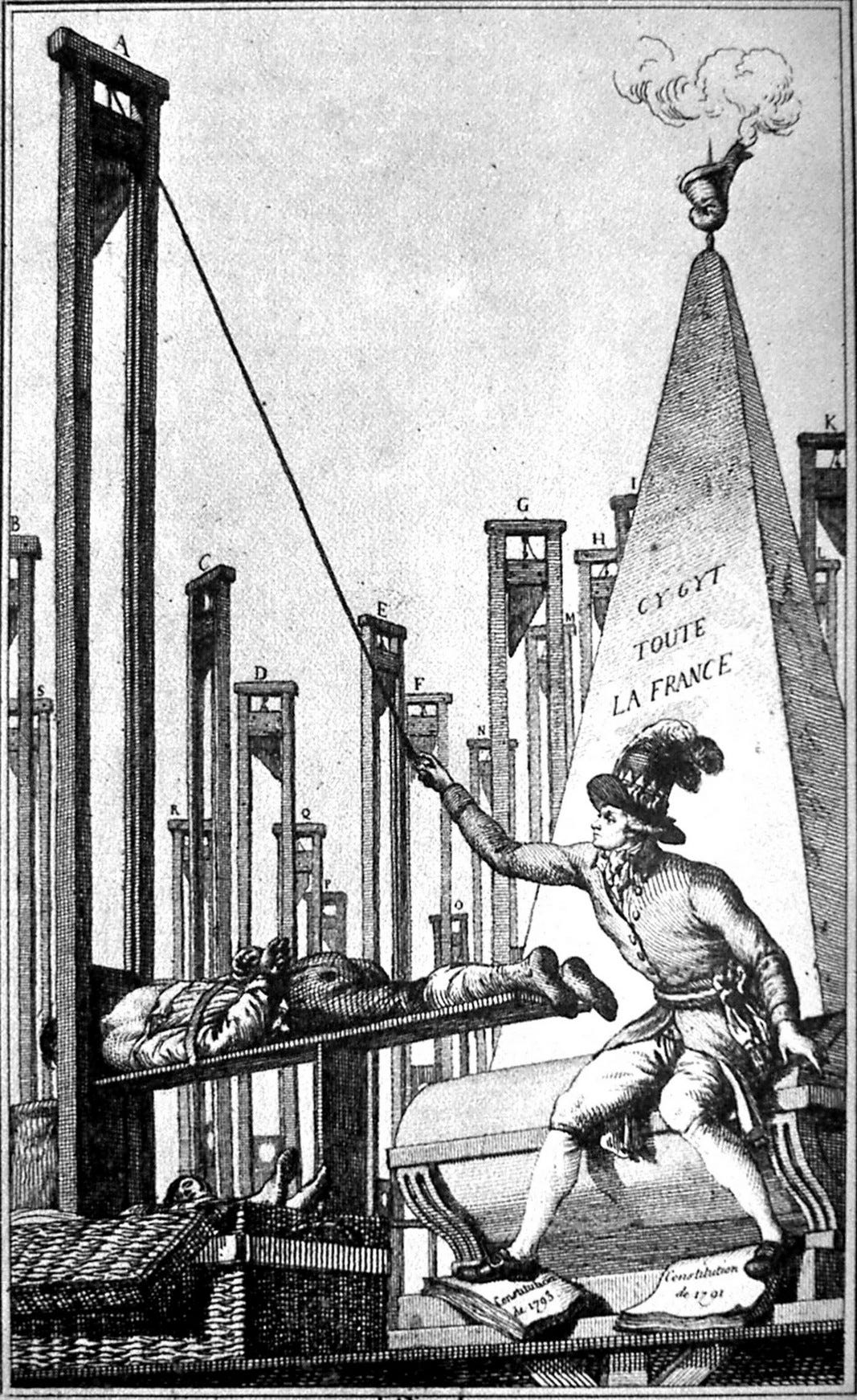

断头台与激进政治联系在一起,因为它在最初的法国大革命中被用来在1793年1月21日将君主路易十六斩首,那是在他被捕几个月后。但是,一旦你打开了灭绝性力量的潘多拉盒子,就很难再关上它了。

马克西米连·德·罗伯斯庇尔(Maximilien de Robespierre)在开始使用断头台作为社会变革的工具时,曾是雅各宾俱乐部的主席,他继续使用断头台为他的政府派系巩固权力。按照煽动者的惯例,罗伯斯庇尔、乔治·丹东和其他激进分子利用无产阶级(sans-culottes),即 愤怒的穷人的帮助,在1793年6月推翻了更温和的派别 — — 吉隆德派。(吉隆德派也是雅各宾派;如果你爱一个雅各宾派,你能为他做的最好的事情就是阻止他的政党上台,因为他肯定会在你之后被毙)。在将吉隆德派集体送上断头台后,罗伯斯庇尔开始以牺牲丹东、无党派人士和其他人的利益为代价巩固权力。

“革命政府与无政府状态毫无共同之处。相反,前者的目标是压制后者,以确保和巩固法治”。

~马克西米连·罗伯斯庇尔,将他的专制政府与帮助创建法国大革命的更激进的基层运动区分开来。

到1794年初,罗伯斯庇尔和他的盟友已经把许多至少和他们一样激进的人送上了断头台,包括阿纳克萨戈拉·肖梅特和所谓的忿激派,雅克·赫伯特和所谓的赫伯特派,原女权主义者和废奴主义者奥兰普·德古热,卡米耶·德穆兰(Camille Desmoulins)(他曾胆敢向他的童年朋友罗伯斯庇尔建议 “爱比恐惧更强大、更持久”) — — 还有德穆兰的妻子,以备不时之需,尽管她的姐姐曾是罗伯斯庇尔的未婚妻。他们还安排将乔治·丹东和丹东的支持者以及其他各种前盟友送上了断头台。为了庆祝所有这些流血事件,罗伯斯庇尔组织了 “最高主宰崇拜 (Cult of the Supreme Being)”,这是一个强制性的公开仪式,为一个被发明出来的国家宗教揭幕。

此后,仅过了一个半月,罗伯斯庇尔本人就被送上了断头台,因为他消灭了太多可能与他一起对抗反革命的人。这为反动时期奠定了基础,最终拿破仑·波拿巴夺取了政权并自封为皇帝。根据法国共和历(这一创新没有流行起来,但在巴黎公社期间被短暂地重新采用),罗伯斯庇尔的处决发生在热月 (Thermidor)。因此,Thermidor 这个名字永远与反革命的爆发联系在一起。

“罗伯斯庇尔用三记重拳杀死了革命:处决赫伯特、处决丹东、最高主宰崇拜 …… 罗伯斯庇尔的胜利非但没有挽救革命,反而意味着更深刻和不可挽回的堕落。”

~路易·奥古斯特·布朗基 (Louis Auguste Blanqui),他本人几乎不反对专制暴力。

但把注意力放在罗伯斯庇尔身上是个错误。罗伯斯庇尔本人并不是一个超级暴君。充其量,他可以说是一个热心的党政官僚,担任了无数革命者争相争夺的角色,如果他不这样做,也会有另一个人扮演这个角色。问题是系统性的 — — 是对中央独裁权力的竞争,而不是个人的错误行为。

1793–1795年的悲剧证实,无论你用什么工具来发动革命,肯定都会被用来对付你。但问题不只是工具,而是它背后的逻辑。与其妖魔化罗伯斯庇尔 — — 或者列宁、或斯大林、或波尔布特 — — 我们还必需研究断头台的逻辑。

在某种程度上,我们可以理解为什么罗伯斯庇尔和他同时代的人最终依靠大规模谋杀作为一种政治工具。他们受到外国军事入侵、内部阴谋和反革命起义的威胁;他们是在一个极度紧张的环境中做出决定的。但是,如果可以理解他们是如何接受断头台的,就不可能说所有的杀戮都是为了确保他们的地位所必需的。他们自己的处决足以反驳这种说法。

同样,想象断头台主要是用来对付统治阶级的,甚至在雅各宾派统治的高峰期也是错误的。作为完美的官僚,雅各宾派保留了详细的记录。从1793年6月到1794年7月底,法国有16594人被正式判处死刑,包括巴黎的2639人。在恐怖时期通过的正式死刑判决中,只有 8% 是分配给贵族的,6% 是分配给神职人员的;其余的全部都是中产阶级和穷人,绝大多数受害者来自下层阶级。

在第一次法国革命中上演的故事并不是一种侥幸。半个世纪后,1848年的法国革命也遵循了类似的轨迹。2月,一场由愤怒的穷人领导的革命给了共和政客们以国家权力;6月,当新政府治下的生活被证明比国王治下的生活好不了多少时,巴黎人民再次起义,政客们以 “革命” 的名义命令军队屠杀他们。这为拿破仑的侄子赢得1848年12月的总统选举奠定了基础,他承诺 “恢复秩序”。三年后,拿破仑三世在流放了所有的共和政客后,废除了共和国,并自封为皇帝 — — 这就引发了马克思的著名调侃:历史会重演,“第一次是悲剧,第二次是闹剧”。

同样,在1870年的法国革命使阿道夫·梯也尔上台后,他无情地屠杀了巴黎公社,但这只是为更多的反动政客在1873年取代他铺平了道路。在这三个案例中都可以我们看到一心想要掌握国家权力的革命者必须接受断头台的逻辑来获得权力,然后为了巩固控制权,残酷地镇压了其他革命者,而最后又不可避免地被更多的反动势力所打败。

在20世纪,列宁将罗伯斯庇尔描述为前卫的布尔什维克,肯定了恐怖是布尔什维克计划的前景。列宁并不是唯一进行这种比较的人。

布尔什维克的辩护人维克托·塞尔日 (Victor Serge)回忆说,列宁在准备屠杀喀琅施塔得的叛乱者时宣称:“我们将成为我们自己的热月/Thermidor”。换句话说,在粉碎了无政府主义者和左翼的所有人后,布尔什维克将通过亲自成为反革命而在反动中生存下来。他们已经在红军中重新引入了固定的等级制度,以便招募前沙皇军官加入红军;在战胜喀琅施塔得反叛的同时,他们重新引入了自由市场和资本主义,尽管是在国家控制之下。最终,斯大林占据了曾经由拿破仑占据的位置。

所以断头台不是解放的工具。这一点在1795年就已经很清楚了,比布尔什维克发起他们自己的恐怖行动早了一个多世纪,比红色高棉灭绝柬埔寨几乎四分之一的人口早了近两个世纪。

那么,为什么断头台会重新成为抵抗暴政的象征呢?这个问题的答案将告诉我们一些关于我们这个时代的心理学。

“我们不是在报仇”

“共产党专政对劳动者的长期压迫,唤起了群众完全自然的愤慨。因此,一些地方采取了抵制或解除共产党员亲属的职务。这是不可取的。我们不是在报复,而是在维护我们的劳动者权益。有必要采取克制的行动,只清除那些通过破坏或诽谤性鼓动干扰恢复劳动者权力和权利的那些人。”

~《喀琅施塔得日报》第5期 — — 1921年3月7日的喀琅施塔得起义的当日报纸

对国家暴力的迷恋

令人震惊的是,即使在今天,激进分子还是会把自己与雅各宾派联系在一起,这种倾向在1793年底就已经很反动了。但解释起来并不难。当时和现在一样,有些人想把自己当成激进分子,而不必真正与他们所熟悉的机构和做法进行彻底决裂。正如马克思所说,“所有死去的世代的传统都像噩梦一样压在活着的人的脑子里”。

如果使用马克斯·韦伯的著名定义 — — 一个有抱负的政府通过实现对特定领土内合法使用武力的垄断而有资格代表 “国家”,那么它可以证明其主权的最有说服力的方式之一就是不受惩罚地挥舞致命的武力。这就解释了为什么有各种报道说,在法国大革命期间,公开斩首被视为节日庆典甚至是宗教仪式。在大革命之前,斩首是对君主神圣权威的肯定;在大革命期间,当共和国的代表主持处决时,这证实了他们拥有主权,当然是以人民的名义。罗伯斯庇尔宣称:”路易必须死,国家才能活”,他试图通过用以前的社会秩序的鲜血来洗礼资产阶级民族主义的诞生,使其神圣化。一旦共和国在这些基础上成立,它就需要不断的牺牲来确认其权威。

在这里,我们看到了国家的本质:它可以杀人,但它不能赋予生命。作为政治合法性和强制力的集中体现,它可以造成伤害,但它不能建立个人在相互支持的社区中所体验到的那种积极自由。它不能创造出人与人之间和谐的那种团结。我们利用国家对别人做什么,别人也可以利用国家对我们做什么 — — 正如罗伯斯庇尔所经历的那样 — — 但没有人可以利用国家的强制机器来实现解放的事业。

对激进分子来说,迷恋断头台就像迷恋国家一样:它意味着庆祝一种将永远被用来对付我们的谋杀工具。

那些被剥夺了自身能动性的人,往往会四处寻找一个可以认同的代理人 — — 一个领导者,其暴力可以代替他们实施因自身无能为力而渴望的报复。在特朗普时代,你可以很清楚地看到那些被剥夺了权利的极右政治支持者所表现出的样子就是这种情况。但在左派中也有人感到无力和愤怒,他们渴望复仇,希望看到压垮他们的国家转向反对他们的敌人。

提醒 tankies 注意国家社会主义者从1917年起犯下的暴行和背叛,就像去强调特朗普是种族主义者和性别歧视者一样。宣传特朗普是一个连环侵犯者的事实,只会让他在厌女症的基础上更受欢迎;同样,专制党社会主义血淋淋的历史,只能让它对那些主要受认同强大事物的愿望所驱使的人更有吸引力。

— — 特朗普时代的无政府主义者

现在,苏联已经解体30年了,加之很难从被剥削的中国工人阶级那里得到第一手资料,许多北美人往往把专制社会主义当作一个完全抽象的概念,就像断头台上的大规模处决一样远离他们自己的生活经验。他们不仅渴望复仇,还渴望有一个神来之笔将他们从资本主义的噩梦和自己创造替代方案的责任中拯救出来,他们将专制国家想象成一个可以代表他们“战斗”的冠军。回顾乔治·奥威尔在他的文章《鲸鱼内部》中对1930年代安逸的英国斯大林主义作家的评价:

“对这种人来说,诸如清洗、秘密警察、即决处决、未经审判的监禁等等,都太遥远了,不值得害怕。他们可以吞下极权主义,因为除了自由主义,他们没有任何经验。”

惩罚有罪之人

“相信那些不以血流成河为特征的愿景”。

~ 珍妮·霍爾澤 (Jenny Holzer)

总的来说,我们往往更清楚他人对我们犯下的错误,而不是我们对他人犯下的错误。当我们觉得自己受到的委屈最多时,就是最危险的状态,因为那种情况下的我们觉得自己最有资格做出判断,有资格变得残忍。我们越是觉得自己有理,就越应该小心谨慎,不要复制司法行业的模式、监狱国家的假设、断头台的逻辑。同样,这并不是为不作为辩护;这只是说,当我们感到自己最正义的时候,我们必须最谨慎地行事,以免我们承担起压迫者的角色。

当我们把自己看作是与特定的人而不是社会现象作斗争时,就更难认识到我们自己参与这些现象的方式。我们把问题外化为我们自己以外的东西了,把它人格化为一个可以被牺牲的敌人,以象征性地清洗我们自己。然而,我们对最坏的人所做的事最终也会复制到我们和其他人身上。

作为复仇的象征,断头台诱使我们想象自己站在审判台上,用恶人的鲜血涂抹。基督教的公义和诅咒的经济学对这一场景至关重要。相反,如果我们用它来象征什么,断头台应该提醒我们自己成为我们所憎恶的东西的危险。最好的事情是能够在没有仇恨的情况下战斗,出于对人类巨大潜力的乐观信念。

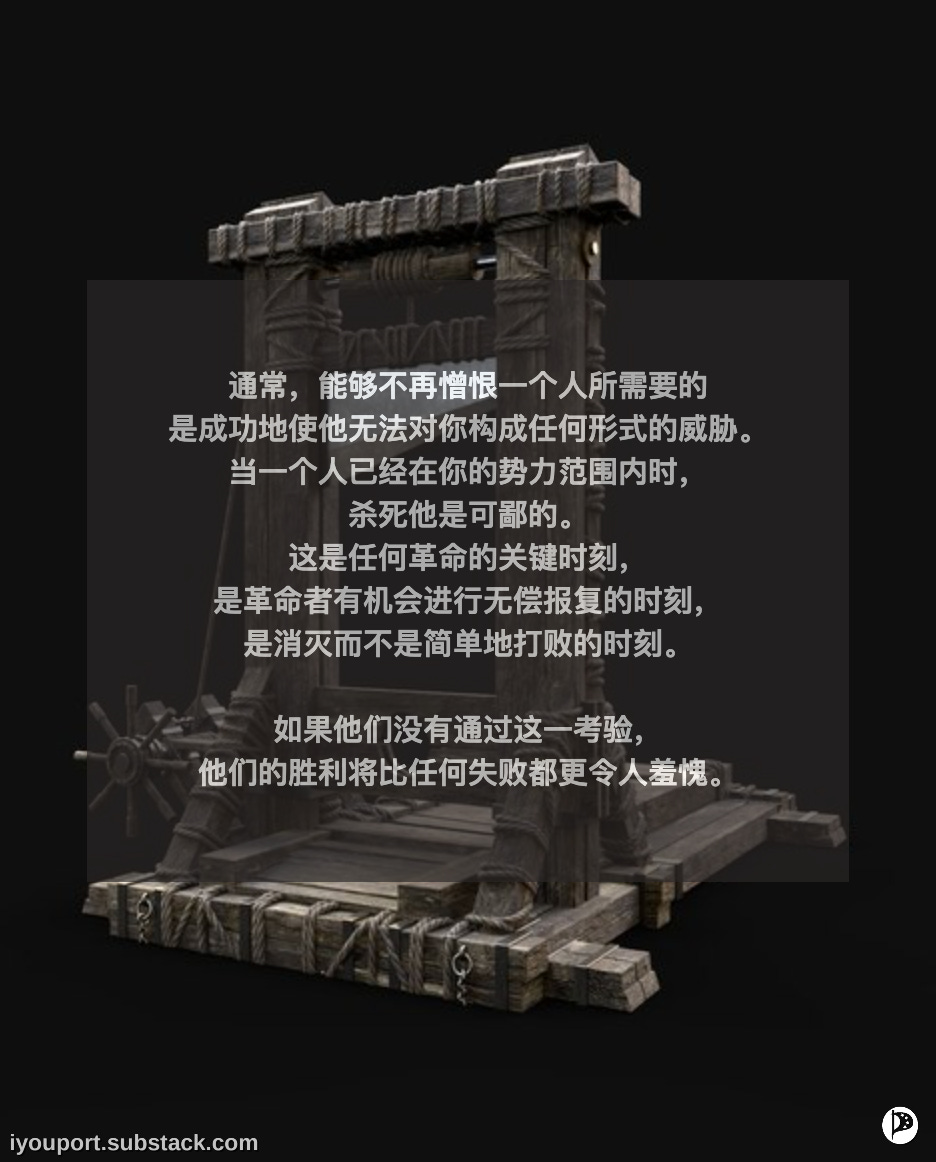

通常,能够不再憎恨一个人所需要的是成功地使他无法对你构成任何形式的威胁。当一个人已经在你的势力范围内时,杀死他是可鄙的。这是任何革命的关键时刻,是革命者有机会进行无偿报复的时刻,是消灭而不是简单地打败的时刻。如果他们没有通过这一考验,他们的胜利将比任何失败都更令人羞愧。

任何人对今天统治和惩治我们的人所能施加的最高等的惩罚就是迫使他们生活在一个他们所做的一切都被视为尴尬的社会中 — — 他们不得不坐在没有人听他们说话的集会中,在充分意识到他们所施加的伤害的情况下,继续生活在我们中间而没有任何特权。如果说我们可以幻想什么的话,那就让我们幻想使我们的运动变得如此强大,以至于我们几乎不需要杀死任何人就可以推翻国家和废除资本主义。这更符合我们作为解放党人的尊严。

我们有可能通过一切必要的手段致力于革命斗争,而不以生命为代价。我们有可能摒弃和平主义的神圣道义,而不会因此产生对血的愤世嫉俗的欲望。我们需要发展使用武力的能力,而不要把对他人的权力误认为是我们的真正目标,也就是为所有人的自由创造共同的条件。

“人类可以从复仇中得到救赎:对我来说,这是通向最高希望的桥梁,是暴风雨后的彩虹。”

~ 弗里德里希·尼采(他本人并不是解放的拥护者,而是复仇的危害的最重要的理论家之一)。

取代断头台

当然,在我们成功地使压迫者无法从压迫我们中获益之前,诉诸压迫者更好的本性是毫无意义的。问题是如何实现这一目标。

雅各宾派的辩护者会抗议说,在当时的情况下,为了推进革命事业,至少需要一些流血。实际上,历史上所有的革命大屠杀都是以必要性为理由的 — — 人们总是这样为大屠杀辩护。即使一些放血是必要的,这仍然不是培养嗜血和权利作为革命价值观的借口。如果我们希望在别无选择的情况下负责任地使用强制力,我们应该培养对强制力的厌恶。

大规模杀戮是否曾帮助我们推进革命事业?当然,无政府主义者实施的相对较少的处决 — — 如西班牙内战期间对亲法西斯教士的杀戮 — — 使我们的敌人能够以最坏的方式描述我们,即使他们自己要对一万倍的谋杀负责。历史上的反动派总是虚情假意地对革命者采取双标,原谅国家对平民的百万级谋杀,却对反叛者打破一扇窗户都要追究责任。问题并不在于某种战术是否使我们更受欢迎,而在于它们在解放计划中是否有一席之地。如果我们寻求改造而不是征服,我们就应该按照与我们所面对的警察和军队截然不同的逻辑来评价我们的胜利。

这不是一个反对使用武力的论点。相反,这是一个关于如何在不创造新的等级制度和新的系统性压迫形式的情况下使用武力的问题。

断头台的形象是对那种能够利用这种特殊工具的专制组织的宣传。每种工具都意味着使用它所需的社会组织形式。Class War 作者伊恩·博恩 (Ian Bone)在他的回忆录《Bash the Rich》中引用了愤怒旅成员 John Barker 的话,大意是:“汽油弹远比炸药更民主”,这表明我们应该从它如何构建权力的角度来分析每一种抵抗工具。阿尔弗雷多·博纳诺(Alfredo Bonanno)和其他起义者在批评1970年代意大利等级森严的专制团体所采用的武装斗争模式时强调,只有通过横向的、分散化的、参与性的抵抗方式才能实现解放。

“单靠断头台是不可能实现革命的。复仇是权力的前厅。任何想要报仇的人都需要一个领袖。一个带领他们走向胜利并恢复受伤的正义的领袖”。

~ 阿尔弗雷多·博纳诺,《武装的快乐》。

在一起,暴动的人群可以保卫一个自治区域,或者对当局施加压力,而不需要等级制的集中化领导。当这变得不可能时 — — 当社会已经分裂成两个完全准备好通过军事手段屠杀对方的不同阵营时,就不能再谈论革命了,而只能谈论战争。革命的前提是,颠覆可以跨越敌意的界限,颠覆固定的立场,破坏支撑权威的忠诚和假设。我们绝不应该急于从革命的发酵过渡到战争。这样做通常会扼杀各种可能性,而不是扩大它们。

作为一种工具,断头台理所当然地认为不可能改变一个人与敌人的关系,只能废除他们。更重要的是,断头台假定受害者已经完全在使用它的人的权力范围之内。与我们看到的人民在人民起义中克服巨大困难取得的集体勇气的壮举相比,断头台是一种懦夫的武器。

通过拒绝全盘屠杀我们的敌人,我们为他们有朝一日加入我们改造世界的项目提供了可能性。自卫是必要的,但只要有可能,我们就应该冒着风险让我们的对手活着。否则,我们就不会比他们中最坏的家伙更好。从军事角度来看,这是一个障碍;但如果我们真正渴望革命,这是唯一的途径。

“断头台是法律的具体化……它不是中立的,也不允许你保持中立。看到它的每个人都会颤抖,神秘地被震慑到核心。所有的社会问题都在那把刀的周围打上了问号”。

~ 维克多·雨果,《悲惨世界》

解放,而不是消灭

“给多数受压迫者以希望,给少数压迫者以恐惧,这是我们要做的事;如果我们做了第一件事,给许多人以希望,那么少数人就必须被多数人的希望所吓倒。否则,我们不想吓唬他们;我们要的不是帮穷人报仇,而是幸福;事实上,对于穷人几千年来遭受的苦难来说,又能怎么报复呢?”

~ 威廉·莫里斯,“我们如何生活和我们可能如何生活”

所以我们否定了断头台的逻辑。我们不想消灭我们的敌人。我们不认为创造和谐的方法是把所有不认同我们意识形态的人从世界上删除。我们的愿景是一个可以容纳许多世界的世界,正如马科斯(Subcomandante Marcos)所说 — — 在这个世界上,唯一不可能的是统治和压迫。

无政府主义是对每个人的建议,关于我们如何去改善我们的生活 — — 工人和失业者,所有种族和性别的人,以及国籍或没有国籍的人。无政府主义的提议并不符合目前存在的一个群体对抗另一个群体的利益:它并不是以牺牲富人的利益来丰富穷人的生活,也不是以牺牲其他人的利益来赋予一个民族、国籍或宗教以权力。所有那些用来将人分类的 “利益” 都是现行秩序的产物,必须与它一起转变,而不是保留或迎合。

从我们的角度来看,即使是现有秩序中可获得的最顶级的财富和权力职位也都是毫无价值的。资本主义和国家所能提供的一切对我们来说都没有任何价值。我们提出无政府主义革命,理由是它可以最终满足现行社会秩序永远无法满足的渴望:渴望能够养活自己和自己的亲人,而不以牺牲别人的利益为代价;渴望因自己的创造力能力和性格特征而受到重视,而不是因自己能创造多少利润;渴望围绕深刻带来的快乐而不是根据竞争的要求来安排自己的生活。

我们建议,如果我们不被迫在政治和经济的零和游戏中争夺权力和资源,那么现在活着的每个人都可以过得很好,即使不是很好,至少也会更好。

反犹主义者和其他偏执者总是把敌人描述成一种类型的人,把他们所害怕的一切都人格化为他者;我们截然不同,我们的对手不是一种人,而是将人与人之间的对立作为政治和经济的基本模式的社会关系形式。废除统治阶级并不意味着将目前拥有游艇或阁楼的所有人送上断头台;它意味着使任何人都不可能系统地对其他人行使胁迫性权力。只要胁迫性权力变得不可能,就不会有超豪华游艇或豪宅长期空置。

至于我们的直接对手 — — 那些决心不惜一切代价维持现行秩序的特定人类 — — 我们渴望打败他们,而不是消灭他们。无论他们看起来多么自私和贪婪,至少他们的一些价值观与我们相似,而他们的大多数错误与我们自己的错误一样,都来自于他们的恐惧和弱点。在许多情况下,他们反对左翼的提议,正是因为这些提议中的内在矛盾之处 — — 例如,通过暴力胁迫的手段来实现人类的友谊的想法。

即使在我们与对手进行激烈的肉体斗争时,我们也应该对他们的潜力保持深刻的信心,因为我们希望有一天能与他们建立不同的关系。作为有抱负的革命者,这种希望是我们最宝贵的资源,是我们一切工作的基础。如果革命变革要在整个社会和世界范围内传播,我们今天与之战斗的人明天就必须与我们并肩战斗。我们并不宣扬刀枪不入,也不想象我们会在某个抽象的思想市场上说服我们的对手;相反,我们的目标是打断资本主义和国家目前自我复制的方式,同时以包容和感染的方式展示我们的替代方案的优点。要实现持久的变革,没有捷径可走。

正因为在我们与现行秩序的捍卫者的冲突中有时必须使用武力,所以特别重要的是,我们永远不要忽视我们的愿望、我们的同情心、和我们的乐观主义。当我们被迫使用胁迫性武力时,唯一可能的理由是:这是为每个人 — — 包括我们的敌人,或至少是他们的孩子 — — 创造一个更好的世界的必要步骤。否则,我们有可能成为下一个雅各宾派,下一个革命的破坏者。

“我们唯一可能的真正报复是通过我们自己的努力使自己获得幸福。”

~ 威廉·莫里斯,回应对警察袭击特拉法加广场示威活动的报复呼吁

附录:被砍头的人

断头台的职业生涯并没有随着第一次法国大革命的结束而结束,也没有在巴黎公社期间被完全烧毁。事实上,它在法国一直被用作国家执行死刑的一种手段,直到1977年。法国最后被送上断头台的妇女之一是因提供堕胎服务而被处决的。纳粹在1933年至1945年期间将大约16,500人送上断头台 — — 与法国恐怖时期被杀的人数相同。

被送上断头台的受害者几例:

拉瓦乔尔(弗朗索瓦·克劳迪乌斯·科尼格斯坦 FrançoisClaudius Koenigstein),无政府主义者

奥古斯特·瓦扬特(Auguste Vaillant),无政府主义者

埃米尔·亨利,无政府主义者

圣杰罗尼莫·卡塞里奥(Sante Geronimo Caserio),无政府主义者

雷蒙·凯勒明(Raymond Caillemin)、艾蒂安·莫尼尔(Étienne Monier)和安德烈·苏迪(André Soudy),都是所谓的邦诺帮的无政府主义者参与者

Mécislas Charrier, 无政府主义者

菲利斯·奥西尼 (Felice Orsini),意大利革命家,试图刺杀拿破仑三世

汉斯和索菲·肖尔、以及克里斯托夫·普罗布斯特 — — 活跃在慕尼黑的地下反纳粹青年组织 Die Weisse Rose 的成员,1942–1943年。

“我是一名无政府主义者。我们在芝加哥被绞死,在纽约被电死,在巴黎被送上断头台,在意大利被勒死,而我与我的同志们义无反顾。我反对你们的政府,反对你们的权威。打倒他们。竭尽全力。无政府主义万岁。”

延伸阅读:

The Guillotine At Work, GP Maximoff

I Know Who Killed Chief Superintendent Luigi Calabresi, Alfredo M. Bonanno

Critique’s Quarrel with Church and State, Edgar Bauer

⭕️

对人类的深刻的、严肃的、热烈的爱始终是与恨同时发生的。没有对非正义的恨,就不能有对正义的爱;没有对权威的恨,就不能有对自由的爱;没有对一切专制制度的心理和道义根源、对天国的专制者即上帝的不道德的虚构的恨,就不能有对人类的爱。要爱被压迫者,就不能不仇恨压迫者,所以要爱无产阶级,同时就不能不仇恨资产阶级。

——米哈伊尔·巴枯宁《我与马克思的私人关系》(1871)

吊路灯与断头台的辩证法:一七九二年断头台被法兰西共和国制度化之前,法国无套裤汉革命暴力的惯用手段是把旧贵族和旧官僚吊死在路灯杆上(《路灯歌》« Ça ira »因此得名),直到一七九二年九月大屠杀,无产阶级自发的革命暴力吓坏了资产阶级,共和国才着手把革命恐怖制度化,试图用断头台取代路灯杆。是以丹东才说“让我们变得恐怖,这样人民便不必如此,”(《论奥尔良的动乱》1792年9月22日国民公会演讲,https://www.marxists.org/history/usa/parties/cpusa/voices-of-revolt/05-George-Jacques-Danton-VOR-ocr.pdf ,第37页)也就是说,雅各宾恐怖统治根本就是缴械人民的阳谋。